Histoire invisible ? Histoire secrète ?

Histoire invisible ? Histoire secrète ?Il n’est pas dit que ces deux expressions se révèlent parfaitement interchangeables, surtout si l’on se met à y réfléchir pendant, et après la lecture de « L’origine des Victoires » d’Ugo Bellagamba.

Pour donner une idée de la trame de ce roman, je suis tenté de reprendre le bref mais excellent résumé qu’en a fait l’écrivain et critique Jean-Louis Trudel dans une critique toute récente sur la vénérable liste de discussion Sffranco, tellement tenté que c’est ce que je vais faire :

« Pas d'intrigue suivie dans le nouveau roman d’Ugo Bellagamba, mais une formidable idée, celle d’une lutte à finir entre une entité spatiale et immatérielle, l’Orvet, qui hante l’humanité depuis le paléolithique et des femmes qui repoussent son emprise. Tandis que l’Orvet est capable de soumettre tous les hommes à son contrôle mental pour mieux se repaître de leur souffrance et de leur mort, les femmes lui résistent et une lignée de femmes s’organise, de génération en génération, pour faire progresser l'humanité dans le sens de la civilisation et de la maturité afin de réduire et circonscrire les abus et les conflits qui nourrissent l’appétit psychique de l'Orvet. »

L’Orvet aurait-il un lien de parenté avec les créatures manipulatrice mise en scène par Colin Wilson, dans Les parasites de l’esprit (The Mind Parasites, 1967) ?

L’Orvet aurait-il un lien de parenté avec les créatures manipulatrice mise en scène par Colin Wilson, dans Les parasites de l’esprit (The Mind Parasites, 1967) ?Dans sa critique, dont je recommande vivement la lecture complète, Jean-Louis Trudel soulève un certain nombre de problèmes, ou plutôt d’interrogations que suscite « L’origine des Victoire ». Je partage son point de vue sur l’essentiel, et j’y renvoie le lecteur. Je vais me contenter dans cette chronique — placée sous le signe la méditation par le café, il faut le rappeler — de développer davantage deux questions fondamentales (n’ayons pas peu des grands mots !)

Un première question est tout simplement celle de la nature du mal. Qu’est-ce que le mal ?, se demande-t-on, après avoir refermé le roman. Comme l’explique Jean-Louis Trudel, la créature appelé l’Orvet se repaît de la souffrance et de la mort. De la souffrance et de la mort de toutes les espèces intelligentes sur lesquelles la créature parvient à exercer son emprise, lors de son périple galactique. On serait donc tenté de voir en l’Orvet un représentant du « mal », et la confrérie secrète et féminine des Victoires, apparemment née à l’époque paléolithique (regardez l’empreinte main en négatif qui apparaît sur la couverture du roman lorsqu’on l’observe en lumière rasante, et qui renvoie à un rituel préhistorique, sur la signification duquel Ugo Bellagamba nous incite à spéculer). Mais surgissent alors d’autres questions. Cette notion de « mal » a-t-elle une valeur absolue, transcendante, serait-on tenté d’écrire (avec prudence) ? Le « bien » serait du côté des espèces dont se repait l’Orvet, dont il serait l’incarnation. Cela semble un peu simple : pourquoi l’Orvet ne serait-il pas à considérer comme une espèce intelligence comme les autres, dont le fonctionnement serait celui d’un prédateur ? Il ne viendrait à personne l’idée de dire qu’un tigre, par exemple, personnifie le « mal », et que ses proies personnifierait le « bien », même si nous savons que pour la carotte, d’après Robert Sheckley, le lapin est la parfaite incarnation du mal. La boutade de cet immense humoriste de la science-fiction est plus profonde qu’il n’y paraît : il suffirait, pour y adhérer, d’imaginer que les carottes sont conscientes… On s’approche du cœur d’un des problèmes soulevé par le comportement de l’Orvet, tel que décrit dans le roman. Il se nourrit de la souffrance et de la mort de ses victimes, fort bien, mais cette souffrance a-t-elle de une véritable valeur nutritive si elle n’est pas accompagnée de conscience ? Et pourquoi associer mort et souffrance ? Pourquoi la simple perpétuation de la souffrance ne suffirait-elle pas à nourrir l’Orvet ? On notera d’ailleurs qu’à différentes reprises, quand Ugo Bellagamba tente de faire ressentir au lecteur le point de vue de sa créature « maléfique », il insiste sur le plaisir que celle-ci éprouve à « jouer » avec ses proies (comme un chat jouant avec une souris), voire à devenir un moment proie elle-même (le frisson du danger). J’aurais tendance à penser que c’est davantage de « conscience » de la souffrance que se nourrit l’Orvet, que de souffrance à proprement parler, et que la mort, dans ce schéma, n’est pas indispensable, sauf à supposer que sa crainte suscite davantage de souffrance, cas de figure répandu, certes, mais nullement systématique, la mort pouvant surgir à l’improviste, et hors de la conscience (d’ailleurs, pour rester un instant dans l’humour shekleyien, quand dirait-on qu’une carotte est morte ? Le moment précis du décès n’est pas si facile à mettre en évidence…). Conceptualiser, voire quantifier la notion de souffrance n’est si simple.

Pousser trop loin les interrogations sur ces concepts anciens, honorables mais un rien galvaudés de bien, de mal, de souffrance, de mort, peut sembler absurde dans le cadre d’une critique littéraire. Et pourtant, Ugo Bellagamba nous y oblige bien, dans la mesure où il place son roman dans l’optique de la science-fiction : il y est question d’extraterrestres — l’Orvet lui-même, mais la créature « maléfique » évoque aussi brièvement d’autres êtres intelligents et galactiques qui lui ont jadis servi de pâture — , de technologie extrapolée — un vaisseau spatial géant, des clones humains (ou « néo-personnes ») —, de l’avenir proche ou lointain, et de spéculations passionnantes sur les moteurs de l’Histoire, avec un grand H. Il n’est pas question, en revanche, d’ordre surnaturel du monde, lequel permettrait commodément d’éliminer les difficultés conceptuelles en les posant comme résolues dès le départ : le mal, c’est le mal, le bien, c’est le bien, et tout cela relève d’une donnée supérieure qui nous échappe… Ce serait un peu trop facile, dans le cadre d’une science-fiction sophistiquée.

Et voici la seconde question soulevée : comment fonctionne l’Histoire ?

Et voici la seconde question soulevée : comment fonctionne l’Histoire ?La réponse, tout au moins une partie de la réponse que semble apporter Ugo Bellagamba est assez surprenante : elle fonctionne par manipulation. En effet, la confrérie féminine des Victoires, en se donnant pour mission de lutter contre l’Orvet, s’est transformée en une officine de manipulation. Comme il est plus facile pour la créature « maléfique » de dominer les hommes que les femmes — le combat « psychique » poignant mené par la jeune Oruah, près de la grotte Cosquer, 19.000 ans avant J.-C., est mon passage préféré du roman, un véritable morceau d’anthologie qui se suffit à lui-même —, ce sont naturellement chez les femmes que vont se recruter les agents chargés de contrecarrer les agissements de la créature : manipulation contre manipulation… L’idée est assez audacieuse, car un brin dérangeante sous certains aspects, même si elle n’est pas nouvelle : on se souvient dans le même registre de « Ballet de sorcières » (« Conjure Wife », dans « Unknown » en avril 1943) de Fritz Leiber, même si l’on parlera plutôt de fantastique pour ce roman. Des sorcières de Fritz Leiber, assurant en secret la sécurité du monde contre le mal, aux Victoires d’Ugo Bellagamba, on peut s’établir une certaine filiation… Le fonctionnement de la confrérie, qu’Ugo Bellagamba se garde bien de décrire avec précision — par exemple, on comprend qu’il existe des sortes d’« écoles » secrètes réservées aux femmes, qui peuvent prendre la forme de bordels antiques (au sens propre !) ou de pensionnats pour jeunes filles (non, ce n’est pas nécessairement la même chose…) où sont éduquées les apprenties Victoires — me laisse tout de même rêveur : j’avoue avoir beaucoup de difficulté à imaginer que l’on puisse maintenir « secret » ce type d’organisation, même si, explique l’Orvet en personne, « par tradition, les Victoires n’écrivent jamais » ! Sauf à basculer dans une vision ésotérisante, occultisante de l’Histoire : des maître inconnus — ici, les maîtres seraient de maîtresses — l’orienteraient dans les coulisses.

On se trouve donc bien dans un schéma d’Histoire invisible, car l’observateur naïf ne voit pas le principal moteur de l’Histoire, qu’il a pourtant devant les yeux à toutes les époques : la lutte du « bien » contre le « mal » (avec les guillemets), c’est-à-dire des Victoires contre l’Orvet, lutte qui façonne les événements historiques, en influant sur les individus (masculins) d’envergure, aux agissements susceptibles d’avoir des conséquences historiques importantes. Mais cette lutte est aussi secrète, par nécessité tactique, apparemment : la partie masculine de l’espèce, trop fragile, ne doit pas être mise au parfum. Un exemple extrême de cette conspiration du bien — si j’ose employer cette expression — est donné dans l’épisode de la Victoire Gloria, qui se déroule en 1270, dans l’Abbaye du Thoronet. C’est avec celui, originel, d’Oruah, l’épisode qui m’a le plus impressionné. Imaginer qu’une Victoire puisse emprunter la personnalité de saint Thomas d’Aquin, c’est pousser assez loin le concept d’Histoire cachée ! (Même si l’on peut, au passage, évoquer l’affaire aussi embrouillée que cocasse de la prétendue papesse Jeanne du Moyen Âge, entre le canular monté de toutes pièces et la légende déformée…). Pour l’Orvet, le docteur chrétien est une menace, qu’il va tenter d’éradiquer en s’emparant de l’esprit d’un infortuné moine cistercien :

On se trouve donc bien dans un schéma d’Histoire invisible, car l’observateur naïf ne voit pas le principal moteur de l’Histoire, qu’il a pourtant devant les yeux à toutes les époques : la lutte du « bien » contre le « mal » (avec les guillemets), c’est-à-dire des Victoires contre l’Orvet, lutte qui façonne les événements historiques, en influant sur les individus (masculins) d’envergure, aux agissements susceptibles d’avoir des conséquences historiques importantes. Mais cette lutte est aussi secrète, par nécessité tactique, apparemment : la partie masculine de l’espèce, trop fragile, ne doit pas être mise au parfum. Un exemple extrême de cette conspiration du bien — si j’ose employer cette expression — est donné dans l’épisode de la Victoire Gloria, qui se déroule en 1270, dans l’Abbaye du Thoronet. C’est avec celui, originel, d’Oruah, l’épisode qui m’a le plus impressionné. Imaginer qu’une Victoire puisse emprunter la personnalité de saint Thomas d’Aquin, c’est pousser assez loin le concept d’Histoire cachée ! (Même si l’on peut, au passage, évoquer l’affaire aussi embrouillée que cocasse de la prétendue papesse Jeanne du Moyen Âge, entre le canular monté de toutes pièces et la légende déformée…). Pour l’Orvet, le docteur chrétien est une menace, qu’il va tenter d’éradiquer en s’emparant de l’esprit d’un infortuné moine cistercien :« Il sonda, une fois encore, l’humain dont il avait fait sa marionnette, et n’y trouva que des bribes éparses de sa personnalité, filaments résiduels de volonté. Lorsqu’il l’avait pris, il s’était, sans doute, trop profondément enfoncé en son âme : le moine ne survivrait pas à son départ. Qu’importe, l’Orvet n’allait pas se laisser attendrir, si près du but. La première chose à faire était de brûler le texte, afin qu’il n’en restât pas une seule trace. L’Orvet avait eu la négligence de laisser paraître, et se diffuser, l’œuvre précédente de Thomas, La Somme contre les Gentils, il y a vingt ans. Mais heureusement, elle n’avait guère circulé en dehors des monastères et, la plupart des acteurs politiques de ce temps incertain, en ignoraient toujours la substance, et, surtout, la porté subversive.

Ce dominicain venait un peu trop tôt dans l’Histoire, du moins telle que l’Orvet l’avait réorientée depuis la Réforme grégorienne. Même si la quintessence de sa pensée se diffusait jusqu’aux lieux séculiers où s’agitaient les titulaires immatures du pouvoir temporel, il lui faudrait encore un bon siècle, au bas mot, avant qu’elle ne porte ses fruits, en se conjuguant à un retour d’arrogance de nouveaux princes, rompant avec les traditions de leurs pères. Mais ce n’était pas une raison pour ne pas éliminer le mal à la racine. D’autant plus que la domination de l’Église catholique, apostolique et romaine, que l’Orvet contrôlait si bien, n’aurait qu’un temps. »

En dévoilant ces pensées de l’Orvet, Ugo Bellagamba brouille astucieusement les pistes. L’Histoire peut-elle être manipulée ? Sans doute, l’Orvet et ses ennemies les Victoires y travaillent au long des millénaires. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne doit pas obéir à certains courants, certaines forces ou lois dont les manipulateurs ne peuvent s’affranchir. Le déroulement de l’Histoire serait donc fondamentalement tributaire de ces lois, qui ne peuvent être ignorées, pas plus que l’on ne peut ignorer la loi de la gravitation dans le domaine physique, et l’œuvre et l’action de Thomas d’Aquin, dans cette vision des chose, pourraient certes accélérer, ralentir ou favoriser tel courant, mais non pas modifier radicalement le sens de l’Histoire. Il faut faire avec ces contraintes, et l’effet des manipulations infligées à l’Histoire a sans doute ses limites (on se souvient de la « psychohistoire » mise en œuvre dans la trilogie « Fondation » d’Isaac Asimov : il y a des figures imposées).

Mais la conception du fonctionnement de l’Histoire selon l’Orvet correspond-elle à la philosophie de l’Histoire selon Ugo Bellagamba ? Ce n’est pas si sûr, l’auteur est assez malin pour éviter de s’exprimer trop clairement sur le sujet, d’autant plus que l’Orvet, qui prétend s’y connaître espèces intelligentes, aura quelques surprises. Pour en savoir davantage sur les conceptions théoriques de l’historien Ugo Bellagamba — « historien du droit et des idées politiques à l’université de Nice », rappelle la quatrième de couverture — il faudra étudier avec soin ses uchronies : il est en effet un des maîtres français du domaine. Ugo Bellagamba reste trop évasif dans « L’origine des Victoires » pour que le lecteur puisse s’en faire une idée précise à cette unique lecture.

On le voit, les deux questions que j’ai soulevées ne comportent pas de réponses entièrement satisfaisantes, tout au moins pour les lecteurs cérébraux, lesquels n’ont pas fini de décortiquer le roman d’Ugo Bellagamba (ça ne fait que commencer, notamment sur sa vision de l’interaction homme/femme et de leurs statuts respectifs…). En revanche, « L’origine des Victoires » est un texte qui va, d’emblée, combler les lecteurs esthètes, amoureux de la langue élégante. On se trouve tout de suite mis au parfum par un aspect tout matériel, avant même la lecture : celui du livre en tant que bel objet, que l’on se plait à prendre en main et à feuilleter : on se surprend caresser la première de couverture pour sentir sous ses doigts la « Main Négative » en discrète surimpression miroitante, et le teint crème du papier choisi repose l’œil. Les photographies — car il y a des photographies — arrête le regard : elles sont en parfait adéquation avec le texte, à la gloire de cette Côte d’Azur dont on a l’impression qu’elle infuse l’auteur. On en oublie presque, par moment, qu’il s’y déroulent des événements graves, tragiques, au conséquences incalculables : Ugo Bellangamba éblouit le lecteur de la lumière du ciel de l’Abbaye du Thoronet, alors que se joue le sort du monde chrétien, à travers celui du dominicain Thomas d’Aquin, « l’homme le plus important de ce siècle d’incertitudes », et il ne craint pas de déclamer aux lueurs de l’incendie historique de l’opéra de Nice (1881), sans doute mieux que Néron devant celui de Rome… Et ce passage, où l’Orvet se régale d’une de ses victimes :

« Je m’approche du corps martyrisé de la Victoire, sur la plage.

Quelques filaments de bave rosée coulent de sa bouche tuméfiée, dessinant d’étranges arabesques sur le sol. Je me délecte de ce spectacle. L’angle que font ses bras et ses jambes avec le reste de son corps ressemble à une swastika. Parfait, avec le temps, je suis devenu un esthète. Tuer ne me suffit plus. L’humanité sera, en quelque sorte, la plus grande des mes œuvres d’art.

Je me rapproche encore de celle qui est tombée en emportant avec elle son savoir. Je sais qu’elle n’a pas eu le temps de le transmettre à sa fille, ou quelques bribes, seulement. Par tradition, les Victoires n’écrivent jamais, ne laissent pas de notes. Toute son expérience disparaît donc avec elle. Je note, en m’émerveillant, qu’il reste un lambeau de conscience encore accroché à ce corps meurtri. Je m’y colle. Je veux lécher jusqu’à la dernière goutte de sa souffrance.

L’être qu’a été Claudia Rivaldi, Victoire de son état, me reconnaît, et, au seuil du néant, me lance un ultime défi qui m’amuse souverainement, avant de s’évanouir telle la flamme d’une bougie.

Soufflée.

Je m’écarte, surexcité, comme si c’était mon anniversaire ; après des millénaires déjà passés sur cette Terre, je reste toujours aussi fasciné par leur façon de finir. Claudia Rivaldi me laisse sur le bac un goût d’une délicieuse amertume, que je rumine longtemps. »

L’élégance de la langue d’Ugo Bellagamba a contaminé l’Orvet lui-même…

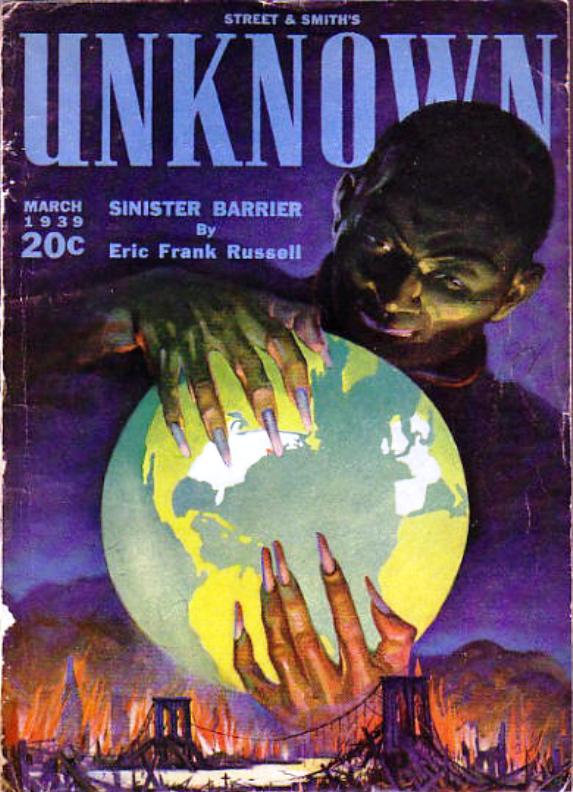

Une dernière remarque quant à l’Orvet et à ses ancêtres ou parents possibles dans le vaste corpus de la science-fiction. J’ai cité d’entrée de jeu le célèbre roman de Colin Wilson. Il ne serait pas non plus déplacé de parler de « Guerre aux Invisibles » (« Sinister Barrier », dans « Unknown » en mars 1939, ou 1948 pour la version révisée), le classique d’Eric Frank Russell. Mais la dernière Victoire mise en scène par Ugo Bellagamba, Coppélia 31, dont l’histoire conclut le roman en une coda aussi brève que dramatique et vertigineuse, m’a fait revenir à l’esprit un autre monstre fameux, l’Anabis, le plus redoutable extraterrestre rencontré dans « La faune de l’espace » (« The Voyage of the Space Beagle », 1950) d’A.E. van Vogt. Voyez la méthode employée par Grosvenor, le nexialiste de l’équipage du « Space Beagle », pour éloigner l’Anabis de l’humanité, et comparez celle-ci au sacrifice consenti de Coppelia 31…

Une dernière remarque quant à l’Orvet et à ses ancêtres ou parents possibles dans le vaste corpus de la science-fiction. J’ai cité d’entrée de jeu le célèbre roman de Colin Wilson. Il ne serait pas non plus déplacé de parler de « Guerre aux Invisibles » (« Sinister Barrier », dans « Unknown » en mars 1939, ou 1948 pour la version révisée), le classique d’Eric Frank Russell. Mais la dernière Victoire mise en scène par Ugo Bellagamba, Coppélia 31, dont l’histoire conclut le roman en une coda aussi brève que dramatique et vertigineuse, m’a fait revenir à l’esprit un autre monstre fameux, l’Anabis, le plus redoutable extraterrestre rencontré dans « La faune de l’espace » (« The Voyage of the Space Beagle », 1950) d’A.E. van Vogt. Voyez la méthode employée par Grosvenor, le nexialiste de l’équipage du « Space Beagle », pour éloigner l’Anabis de l’humanité, et comparez celle-ci au sacrifice consenti de Coppelia 31…Le nexialisme serait-il une matière enseignée dans les écoles secrètes des Victoires ? Pour ma part, je n’en doute pas un instant.

Joseph Altairac