D'ailleurs, aux USA, le marché des ventes de livres sur internet et d'ebooks est tellement infinitésimal qu'Amazon et MacMillan ont déclenché l'arme nucléaire (Amazon a retiré tous les livres de MacMillan de son catalogue, parce qu'Amazon veut une sorte de prix unique du livre sous la barre des 10 dollars. Finalement, Amazon a cédé et MacMillan vend ses ebooks entre 6 et 15 dollars).Lensman a écrit : La SF est donc amenée, logiquement (c'est ce qui est en train de se faire?) d'exister essentiellement par la "small press" et de ce fait, n'a pas le choix, doit miser sur le Net, la vente par correspondance et cie. Pour l'instant, ça ne marche pas (d'après ton compte rendu) ou extrêmement peu, mais par force, ça finira par marcher, à un certain niveau.

Du sense of wonder à la SF métaphysique

Modérateurs : Eric, jerome, Jean, Travis, Charlotte, tom, marie.m

"There's an old Earth saying, Captain. A phrase of great power and wisdom. A consolation to the soul, in times of need : Allons-y !" (The Doctor)

http://melkine.wordpress.com/

http://melkine.wordpress.com/

- Roland C. Wagner

- Messages : 3588

- Enregistré le : jeu. mars 23, 2006 11:47 am

Tu sais bien que je ne suis pas d'accord, enfin pas totalement, avec ça, mais je te répondrai plus en détail quand j'aurai terminé ma journée de boulot.Gérard Klein a écrit :Quant au Fleuve Noir, cette respectable prostitution n'a pas exactement servi le projet que les meilleurs d'entre nous poursuivaient (les critiques de Fiction où j'ai été toujours l'un des plus modérés, le démontrent), et elle a été, in fine, comme je l'ai dit et écrit plusieurs fois, le tombeau de la plupart des talents. Une forme de sécurité sociale minimale, genre RMI, qui dispensait de plus d'ambition.

« Regarde vers Lorient / Là tu trouveras la sagesse. » (Les Cravates à Pois)

الكاتب يكتب

الكاتب يكتب

-

Lem

Je ne comprends pas pourquoi Oncle, Roland et quelques autres se braquent à ce point sur Gernsback. La position de GK (ou la mienne ; sur ce point on est d'accord) est parfaitement banale :

1) La SF moderne naît en Europe, essentiellement en Angleterre et en France, à la fin du XIXème siècle. Elle se nomme alors scientific romance ou merveilleux-scientifique. C'est un nouveau genre littéraire que Renard définit et théorise comme tel.

2) Elle passe ensuite aux Etats-Unis où on parle de scientific fiction pour désigner un corpus de textes pratiquement identique : c'est la même chose. En créant Amazing, Gernsback fait du nouveau genre un label éditorial : la scientifiction, puis science-fiction.

3) Au cours des années 30, ce label engendre une subculture qui a un impact récursif en Angleterre (création de Tales of Wonder) et en France (création des Hypermondes). Ça communique de part et d'autres de l'Atlantique. Et pour ce que j'en ai lu, jusqu'en 1935, la production française n'est en aucune façon inférieure à l'anglaise ou l'américaine.

4) A partir de 1939, évidemment, les choses changent. L'Europe continentale se suicide pour la deuxième fois tandis que la SF – l'ensemble genre littéraire + label éditorial + subculture – entre dans son Age d'or aux USA sous l'impulsion de Campbell ; certains auteurs anglais y prennent part.

5) A partir des années 50, le corpus de l'Age d'or, comme celui des fondateurs un demi-siècle plus tôt, est massivement traduit et la SF devient un genre, un label et une subculture planétaires où les Américains jouent le premier rôle, comme dans tant d'autres domaines. Mais les tropismes nationaux restent sensibles. Il y a une prédilection anglaise pour le thème îlien de l'invasion qui remonte à Wells. Il y a une méfiance française à l'égard de l'avenir et une ambition de s'inscrire dans le champ littéraire qui datent de Renard. Il y a un goût allemand pour les space-operas à rallonge qui peut être retracé jusqu'à Capitan Mors.

6) Dès cette période (et même bien avant mais passons), le label accueille des textes qui ne relèvent pas strictement de la SF (ou de la SF "stricte"), d'où l'idée d'Heinlein de speculative-fiction (qui présente une homologie avec la suggestion de Renard de distinguer merveilleux-scientifique et -logique). Ce phénomène s'accentue encore à partir des années 60-70. On peut le déplorer ou s'en réjouir mais il a indiscutablement contribué à faire de la SF un label métamorphique, large, flou, capable de s'attirer aussi bien le reproche d'être trop scientifique que celui de ne l'être pas assez.

Si on est d'accord avec cette chronologie à gros grains, on a le droit de parler de science-fiction moderne en Europe dès la fin du XIXème siècle ; ce n'est pas de la propagande. On a le droit de dire que Renard a défini le genre littéraire SF tel qu'il se présentait à lui à l'époque ; ce n'est pas faire injure à Gernsback. Cela signifie simplement qu'on désigne des phases différentes d'un processus qui s'élargit et se complexifie tout au long du XXème siècle :

a) un corpus de textes fondateurs (disons 1880-1910)

b) un genre littéraire défini à partir de ce corpus (1910-1930)

c) un label éditorial dédié à ce genre et qui commence par rééditer le corpus (1926-1935)

d) une subculture américaine centrée sur le label éditorial (1935-1950)

e) une subculture mondiale centrée sur la subculture US (1950-…)

1) La SF moderne naît en Europe, essentiellement en Angleterre et en France, à la fin du XIXème siècle. Elle se nomme alors scientific romance ou merveilleux-scientifique. C'est un nouveau genre littéraire que Renard définit et théorise comme tel.

2) Elle passe ensuite aux Etats-Unis où on parle de scientific fiction pour désigner un corpus de textes pratiquement identique : c'est la même chose. En créant Amazing, Gernsback fait du nouveau genre un label éditorial : la scientifiction, puis science-fiction.

3) Au cours des années 30, ce label engendre une subculture qui a un impact récursif en Angleterre (création de Tales of Wonder) et en France (création des Hypermondes). Ça communique de part et d'autres de l'Atlantique. Et pour ce que j'en ai lu, jusqu'en 1935, la production française n'est en aucune façon inférieure à l'anglaise ou l'américaine.

4) A partir de 1939, évidemment, les choses changent. L'Europe continentale se suicide pour la deuxième fois tandis que la SF – l'ensemble genre littéraire + label éditorial + subculture – entre dans son Age d'or aux USA sous l'impulsion de Campbell ; certains auteurs anglais y prennent part.

5) A partir des années 50, le corpus de l'Age d'or, comme celui des fondateurs un demi-siècle plus tôt, est massivement traduit et la SF devient un genre, un label et une subculture planétaires où les Américains jouent le premier rôle, comme dans tant d'autres domaines. Mais les tropismes nationaux restent sensibles. Il y a une prédilection anglaise pour le thème îlien de l'invasion qui remonte à Wells. Il y a une méfiance française à l'égard de l'avenir et une ambition de s'inscrire dans le champ littéraire qui datent de Renard. Il y a un goût allemand pour les space-operas à rallonge qui peut être retracé jusqu'à Capitan Mors.

6) Dès cette période (et même bien avant mais passons), le label accueille des textes qui ne relèvent pas strictement de la SF (ou de la SF "stricte"), d'où l'idée d'Heinlein de speculative-fiction (qui présente une homologie avec la suggestion de Renard de distinguer merveilleux-scientifique et -logique). Ce phénomène s'accentue encore à partir des années 60-70. On peut le déplorer ou s'en réjouir mais il a indiscutablement contribué à faire de la SF un label métamorphique, large, flou, capable de s'attirer aussi bien le reproche d'être trop scientifique que celui de ne l'être pas assez.

Si on est d'accord avec cette chronologie à gros grains, on a le droit de parler de science-fiction moderne en Europe dès la fin du XIXème siècle ; ce n'est pas de la propagande. On a le droit de dire que Renard a défini le genre littéraire SF tel qu'il se présentait à lui à l'époque ; ce n'est pas faire injure à Gernsback. Cela signifie simplement qu'on désigne des phases différentes d'un processus qui s'élargit et se complexifie tout au long du XXème siècle :

a) un corpus de textes fondateurs (disons 1880-1910)

b) un genre littéraire défini à partir de ce corpus (1910-1930)

c) un label éditorial dédié à ce genre et qui commence par rééditer le corpus (1926-1935)

d) une subculture américaine centrée sur le label éditorial (1935-1950)

e) une subculture mondiale centrée sur la subculture US (1950-…)

Je n'ai pas le temps de développer plus, mais la présentation que tu fais ici a ceci de spécieux qu'elle mélange ce qui est "genre littéraire" (un certain type de texte qui présente des réalités alternatives concrètes - et je n'aime pas ce terme...) et qui préexiste au label ; et ce qui procède de la structuration éditoriale, à savoir la subculture et son fonctionnement cumulatif.

Ce qui change entre le "genre" et la subculture, c'est justement un mode de fonctionnement extérieur aux textes, qui modifie radicalement les conditions d'écriture, ce que dans mes propres travaux en cours je nomme un "macro-texte" - le lieu hypothétique où se matérialisent et se rencontrent toutes les images et idées issues de textes de science-fiction.

En gros, quand ça commence à sérieusement communiquer, et pas seulement à s'influencer de loin en loin, la nature des textes et de l'acte d'écriture change.

Cela dit, je ne conteste pas la généalogie, seulement la portée explicative - l'effet d'homogénéisation qui ressort d'une telle histoire, alors que quelque chose de neuf s'est vraiment produit à partir des pulps.

Ce qui change entre le "genre" et la subculture, c'est justement un mode de fonctionnement extérieur aux textes, qui modifie radicalement les conditions d'écriture, ce que dans mes propres travaux en cours je nomme un "macro-texte" - le lieu hypothétique où se matérialisent et se rencontrent toutes les images et idées issues de textes de science-fiction.

En gros, quand ça commence à sérieusement communiquer, et pas seulement à s'influencer de loin en loin, la nature des textes et de l'acte d'écriture change.

Cela dit, je ne conteste pas la généalogie, seulement la portée explicative - l'effet d'homogénéisation qui ressort d'une telle histoire, alors que quelque chose de neuf s'est vraiment produit à partir des pulps.

-

Lem

Mais quelque chose de tout aussi neuf de s'est-il pas produit avec Rosny et Wells ? L'apparition d'un nouveau genre littéraire qui, dès qu'il est théorisé, suscite d'ailleurs son propre processus d'intertextualité (Rosny commentant Conan Doyle qui travaille sur le même sujet que lui ; Renard corrigeant les inconsistances logiques de L'homme invisible ; Varlet retrouvant la machine à explorer le temps dans La belle Valence, etc ? Que l'initiative de Gernsback ait systématisé ce processus et impacté le fonctionnement interne du genre, c'est évident. Mais la situation créée par les fondateurs européens me paraît tout aussi "neuve". La conscience qu'il existe un genre spécifique après Renard également.silramil a écrit :je ne conteste pas la généalogie, seulement la portée explicative - l'effet d'homogénéisation qui ressort d'une telle histoire, alors que quelque chose de neuf s'est vraiment produit à partir des pulps.

Il y a finalement un choix à faire. Celui de voir en Gernsback le promoteur d'une situation radicalement neuve ou le déclencheur de la troisième phase d'un processus culturel qui s'était amorcé avant lui. Il y a des arguments (et des affects personnels) en faveur des deux optiques.

Oncle, par exemple, dira : sans Gernsback, on serait encore en train de fouiller dans les librairies dans l'espoir de trouver un texte appartenant à un genre mal défini.

Mais je peux très bien lui répondre : sans Rosny et Wells, on ne saurait même pas que ce genre est possible, qu'on peut faire de la littérature comme ça. Gernsback n'aurait eu aucun label éditorial à créer car il n'y avait rien à publier. Qu'est-ce qui est le plus décisif ? Le saut de 1926 ou celui de 1895 ?

Je réponds : chaque saut est décisif puisqu'on étudie tout le processus des origines à nos jours. Et spécialement dans le cadre d'un débat sur le déni en France où la perception de la SF comme quelque chose d'étranger (à la littérature nationale) joue un rôle très important.

Le processus de la science-fiction ne se limite pas à de l'intertextualité, justement. Il ne s'agit pas simplement de donner de nouvelles formes, de transformer des textes précédents en les assimilant et en faisant de nouveaux textes.

C'est un processus global, qui déborde de la textualité et dépend d'une circulation d'images et d'idées en perpétuelle accumulation, tout en restant en prise sur les évolutions du monde réel.

Que les auteurs français d'avant-guerre soient des écrivains notables, que leurs textes s'inscrivent dans le même "genre littéraire", pourquoi pas. Mais la science-fiction n'est pas un genre littéraire - c'est un regard sur le monde couplé à une structure cumulative et concurrentielle. Chaque oeuvre de science-fiction est le fragment d'un ensemble en perpétuelle redéfinition.

Les oeuvres d'imagination scientifique sont des textes isolés, même quand ils sont remarquables. Les oeuvres de science-fiction sont des textes traversés par des enjeux supérieurs (même s'il est possible, et même recommandable, de les lire comme oeuvres individuelles aussi).

Je ne fais que réaffirmer ce qui est à mes yeux une réalité indépassable : la SF post-pulps n'est plus l'imagination scientifique d'antan ; faire une généalogie est défendable et même utile ; les mettre dans la même catégorie se défend aussi, mais ça fait perdre de vue une caractéristique essentielle de la science-fiction, qui est son fonctionnement collectif, "macro-textuel", et non uniquement intertextuel.

(pour simplifier la différence que je fais entre intertextualité et macro-textualité [mot perso] : la première ne concerne que les écrivains et les rapports entre des textes ; la deuxième concerne auteurs, lecteurs et communauté / ce qui est désigné par subculture dans ce fil).

edit : je n'aurai pas le temps de continuer malheureusement avant demain probablement (journée de cours).

C'est un processus global, qui déborde de la textualité et dépend d'une circulation d'images et d'idées en perpétuelle accumulation, tout en restant en prise sur les évolutions du monde réel.

Que les auteurs français d'avant-guerre soient des écrivains notables, que leurs textes s'inscrivent dans le même "genre littéraire", pourquoi pas. Mais la science-fiction n'est pas un genre littéraire - c'est un regard sur le monde couplé à une structure cumulative et concurrentielle. Chaque oeuvre de science-fiction est le fragment d'un ensemble en perpétuelle redéfinition.

Les oeuvres d'imagination scientifique sont des textes isolés, même quand ils sont remarquables. Les oeuvres de science-fiction sont des textes traversés par des enjeux supérieurs (même s'il est possible, et même recommandable, de les lire comme oeuvres individuelles aussi).

Je ne fais que réaffirmer ce qui est à mes yeux une réalité indépassable : la SF post-pulps n'est plus l'imagination scientifique d'antan ; faire une généalogie est défendable et même utile ; les mettre dans la même catégorie se défend aussi, mais ça fait perdre de vue une caractéristique essentielle de la science-fiction, qui est son fonctionnement collectif, "macro-textuel", et non uniquement intertextuel.

(pour simplifier la différence que je fais entre intertextualité et macro-textualité [mot perso] : la première ne concerne que les écrivains et les rapports entre des textes ; la deuxième concerne auteurs, lecteurs et communauté / ce qui est désigné par subculture dans ce fil).

edit : je n'aurai pas le temps de continuer malheureusement avant demain probablement (journée de cours).

-

Lem

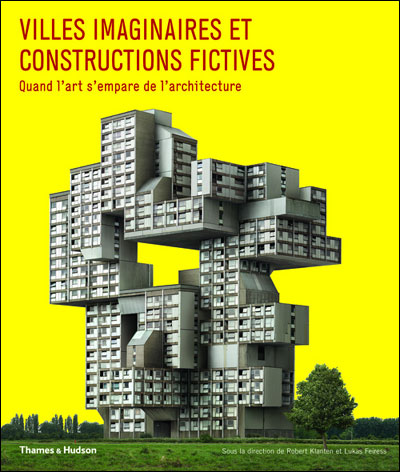

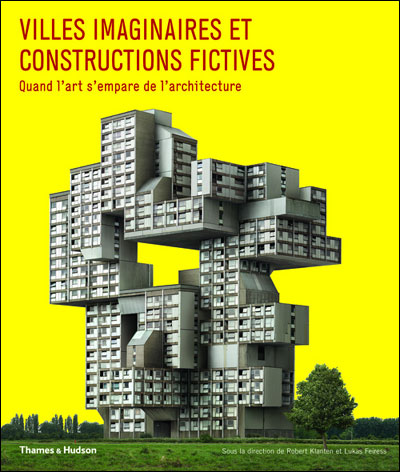

En passant et pour renouer avec un état ancien du fil, je trouve dans "Maison Magazine" de décembre (mais oui !), dans la rubrique "livres", la recension d'un gros volume intitulé

(sous la direction de R. Klanten et L. Feireiss, éditions Thames & Hudson) qui semble faire directement écho à ce passage de la préface :

(sous la direction de R. Klanten et L. Feireiss, éditions Thames & Hudson) qui semble faire directement écho à ce passage de la préface :

Voici la critique :La science-fiction n’a jamais été un genre au sens strict mais plutôt une sensibilité hybride où le plaisir de la littérature se combine à d’autres sources : la puissance des images ; l’autorité du texte scientifique ; la fascination pour la logique, les codes et les dispositifs ; le goût du canular ; l’ivresse des effets d’échelle… Si je devais décrire sa relation au roman, je dirais qu’elle est du même ordre que celle de M. C. Escher à la peinture. (…) Cette sensibilité ne s’est jamais exprimée uniquement dans la littérature. Elle a par exemple rendu aux images une partie de la puissance séminale qu’elle leur a empruntée. Mais on ferait une erreur rinaldienne en cherchant les traces de ce retour là où les écrivains classiques ont l’habitude de regarder : dans la peinture. De ce point de vue, l’impact est quasi nul. Par contre, il est sensible dans l’architecture, l’urbanisme et le design. A l’heure où j’écris ces lignes, les résultats de la consultation pour le Grand Paris viennent d’être rendus publics et la plupart des vues d’artiste conçues pour matérialiser les projets sont des images de science-fiction (tradition qui remonte aux expositions universelles et au Metropolis de Lang).

Si l'art et l'architecture ont toujours eu sort lié, le premier n'avait jamais rendu un si bel hommage au second. Maquettes, images 3D, photos, BD, montages et autres détournements graphiques sont ici l'ocasion de parcourir des villes certes fictives mais souvent d'un troublant réalisme. Entre message politico-écologque et utopie pure, on pense beaucoup aux créations métaphysiques de M. C. Escher et au film Brazil de Terry Gilliam. Un très beau cadeau.

Modifié en dernier par Lem le lun. févr. 01, 2010 12:12 pm, modifié 1 fois.

-

Lem

Eh bien, c'est ce que je disais : tu fais un choix qui place la focale à l'endroit que tu juges décisif, en 1926. J'en fais un autre qui la place à la fin du XIXème siècle. Les deux sont licites, en fonction de l'aspect du processus auquel on s'intéresse.silramil a écrit :Je ne fais que réaffirmer ce qui est à mes yeux une réalité indépassable : la SF post-pulps n'est plus l'imagination scientifique d'antan ; faire une généalogie est défendable et même utile ; les mettre dans la même catégorie se défend aussi, mais ça fait perdre de vue une caractéristique essentielle de la science-fiction, qui est son fonctionnement collectif, "macro-textuel", et non uniquement intertextuel.

-

Fabien Lyraud

- Messages : 2278

- Enregistré le : mer. oct. 24, 2007 10:35 am

- Localisation : St Léonard

- Contact :

Les Américains ont été capable de bâtir une démarche collective là où nous autres, Français nous sommes contentés de thésauriser des oeuvres individuelles. Quelque part c'est un paradoxe. Sachant que les USA sont quand même le pays de l'individualisme, grâce à un personnage comme Gernsback, les auteurs de fiction scientifique ont pu mutualiser leur action en lui donnant un genre éditorial.

La France est quand même aux antipodes des modèles individualistes de la société américaine. Et les auteurs de l'époque n'ont pas pu, pas voulu ou pas su mutualiser leur action pour faire naitre quelque chose. C'est ce que je retiens tout cela.

La question maintenant à se poser c'est le pourquoi.

La France est quand même aux antipodes des modèles individualistes de la société américaine. Et les auteurs de l'époque n'ont pas pu, pas voulu ou pas su mutualiser leur action pour faire naitre quelque chose. C'est ce que je retiens tout cela.

La question maintenant à se poser c'est le pourquoi.

Bienvenu chez Pulp Factory :

http://pulp-factory.ovh

Le blog impertinent des littératures de l'imaginaire :

http://propos-iconoclastes.blogspot.com

http://pulp-factory.ovh

Le blog impertinent des littératures de l'imaginaire :

http://propos-iconoclastes.blogspot.com

-

Lem

La réponse a déjà été donnée ici : les auteurs français d'avant-guerre, disons les plus ambitieux d'entre eux, n'ont jamais cessé de viser "la littérature". Ils œuvraient dans un genre littéraire, non une subculture. Leur modèle restait la période Rosny-Wells, du moins jusqu'à Messac où perce l'idée d'une culture autonome. Mais même quand Messac importe des USA le principe d'une séparation, il n'importe pas le vocable "science-fiction". Il continue de dire "roman scientifique". Et paradoxalement, l'auteur français reconnu par les dictionnaires comme "le premier à faire de la SF" est Barjavel, qui ne s'inscrit pas dans la séparation et est d'ailleurs littérairement reconnu. (Et franchement, pour qui les a lus, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Ravage et Quinzinzinzili, si ce n'est que le second précède de six ans le premier et qu'il est meilleur à tous points de vue.) C'est, entre autres, pour dissiper toutes ces confusions, ces contre-sens, ces erreurs de perspectives, qu'il est nécessaire de rétablir une perspective historique prenant en compte la façon dont le processus nommé SF s'est déroulé ici depuis le début.Fabien Lyraud a écrit :La question maintenant à se poser c'est le pourquoi.

- Roland C. Wagner

- Messages : 3588

- Enregistré le : jeu. mars 23, 2006 11:47 am

Je me permets de rappeler que Gernsback, vers la fin des années 30 je crois, avait émis l'idée grotesque que les auteurs de science-fiction devraient pouvoir breveter leurs idées.Fabien Lyraud a écrit :Sachant que les USA sont quand même le pays de l'individualisme, grâce à un personnage comme Gernsback, les auteurs de fiction scientifique ont pu mutualiser leur action en lui donnant un genre éditorial.

Pas le temps de nuancer, mais il me semble que l'importance de Gernsback réside moins dans le personnage que dans son action… disons en tant qu'éditeur et historien/théoricien. Peu importent la "qualité" de son travail d'éditeur et la "validité" de son travail d'historien et de théoricien : la science-fiction moderne naît de la réunion de ces deux casquettes chez un même individu.

Concrétisation par l'éditeur des idées du théoricien ? Illustration par la théorie des idées de l'éditeur ?

Les deux, mon général.

En tout état de cause, Gernsback a posé les bases théoriques, historiques et éditoriales à partir desquelles se sont développées la critique et l'histoire du genre. Et il s'est bien évidemment appuyé sur un matériel préexistant, il n'a pas créé tout ça ex nihilo.

Ce qui fait de son action le point focal où "tout" converge et d'où "tout" repart, c'est que ses théories, son histoire et son travail éditorial ont eu une influence majeure sur le genre dont il a inventé le nom. On peut railler sa définition statistique de la science-fiction, mais, à l'intérieur du champ de la SF, elle a eu beaucoup plus d'influence sur les théories, les histoires et les éditeurs que le merveilleux-scientifique tel que défini par Renard. On peut déplorer qu'il ait fait entrer au forceps dans la SF des textes qui n'en relevaient pas vraiment pour donner une assise historique au genre, mais il se trouve que les travaux historiques ultérieurs tiennent compte de l'histoire de la SF ancienne selon Gernsback. On peut critiquer ses choix éditoriaux, mais je ne vois pas comment on pourrait nier qu'ils ont "pesé" par la suite aussi bien sur les éditeurs que sur les auteurs.

Je ne pense pas qu'on puisse séparer ces trois aspects de l'action de Gernsback (théorie, histoire, édition), pas même les hiérarchiser. Par contre, on peut les résumer en un mot : science-fiction.

« Regarde vers Lorient / Là tu trouveras la sagesse. » (Les Cravates à Pois)

الكاتب يكتب

الكاتب يكتب

-

Lem

Pour conclure là-dessus, je redonne la définition de la SF telle qu'on la trouve dans un dictionnaire comme le Larousse :

Personnellement, je discerne dans cette représentation des éléments qui nourrissent le déni en France : la SF définie selon un idéal-type "objectif" qui, la plupart du temps, est en contradiction avec la raison même de son existence (on n'écrit pas pour explorer rationnellement l'évolution future de l'humanité à partir des progrès scientifiques mais pour le plaisir esthétique et cognitif, pour le sense of wonder). Et 1926 comme date de départ ce qui conduit inéluctablement à sa perception american-only.

Cette représentation n'est pas "fausse" ; simplement, elle ne permet pas de liquider le déni ici. Je suggère de placer la focale à d'autres endroits : la SF comme processus culturel amorcé à partir d'un corpus de textes fondateurs (1880-1910), définie comme genre littéraire (1909), comme label éditorial (1926) comme subculture US (1935) puis mondiale (1950), largement ouvert à tout ce qui n'est pas strictement scientifique puisque l'axe central du processus, c'est un certain état cognitif et l'émotion esthétique associée.

Oncle a déjà dit qu'au fond, il était d'accord avec ce texte. J'imagine que Roland et Silramil sont du même avis. On peut l'être. C'est une position "doublement stricte" sur le plan thématique (science et futur) et historique (Gernsback, 1926).Genre littéraire et cinématographique dont la fiction se fonde sur l'évolution de l'humanité et, en partie, sur les conséquences de ses progrès scientifiques. (…) La SF a pour origine à la fois la littérature fantastique et les récits irréels et satiriques, tels les Voyages de Gulliver de Swift. Son ancêtre le plus direct est le récit d’anticipation de la fin du XIXème siècle dont les deux représentants majeurs sont Jules Verne (…) et H. G. Wells. La SF est ainsi contemporaine de la révolution scientifique et industrielle. Le terme même de “science-fiction” date de 1926 et est dû au journaliste scientifique américain Hugo Gernsback. Né aux Etats-Unis, le genre a connu un essor énorme et populaire dès les années 1920 avec la floraison de magazines bon marché, mais c’est surtout après la deuxième guerre mondiale qu’il a pris une place considérable dans la littérature anglosaxonne. (…) En France, le premier à aborder le genre est René Barjaval (Ravage, 1943) suivi de Robert Merle, Pierre Boulle et Gérard Klein (…)

Personnellement, je discerne dans cette représentation des éléments qui nourrissent le déni en France : la SF définie selon un idéal-type "objectif" qui, la plupart du temps, est en contradiction avec la raison même de son existence (on n'écrit pas pour explorer rationnellement l'évolution future de l'humanité à partir des progrès scientifiques mais pour le plaisir esthétique et cognitif, pour le sense of wonder). Et 1926 comme date de départ ce qui conduit inéluctablement à sa perception american-only.

Cette représentation n'est pas "fausse" ; simplement, elle ne permet pas de liquider le déni ici. Je suggère de placer la focale à d'autres endroits : la SF comme processus culturel amorcé à partir d'un corpus de textes fondateurs (1880-1910), définie comme genre littéraire (1909), comme label éditorial (1926) comme subculture US (1935) puis mondiale (1950), largement ouvert à tout ce qui n'est pas strictement scientifique puisque l'axe central du processus, c'est un certain état cognitif et l'émotion esthétique associée.

-

Lem

Dans ce cas, tu dois aller au bout de ta logique : La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, Les navigateurs de l'infini, John Carter ne sont pas de la science-fiction moderne.Roland C. Wagner a écrit :la science-fiction moderne naît de la réunion de ces deux casquettes chez un même individu.

C'est un choix.

- Roland C. Wagner

- Messages : 3588

- Enregistré le : jeu. mars 23, 2006 11:47 am

Ah bon ?Lem a écrit :on n'écrit pas pour explorer rationnellement l'évolution future de l'humanité à partir des progrès scientifiques mais pour le plaisir esthétique et cognitif, pour le sense of wonder.

D'abord, on fait ce qu'on veut, non mais !

« Regarde vers Lorient / Là tu trouveras la sagesse. » (Les Cravates à Pois)

الكاتب يكتب

الكاتب يكتب

- sandrine.f

- Messages : 315

- Enregistré le : mer. juil. 05, 2006 6:04 pm