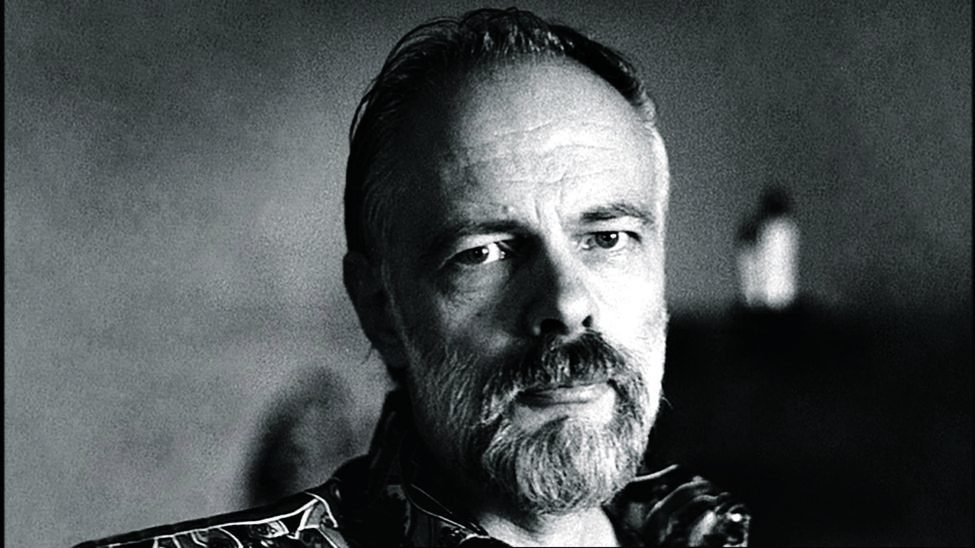

Etienne Barillier est l'un des grands spécialistes de Philip K.Dick en France. Il vient de publier Le Guide Philip K.Dick aux éditions Actusf. Tiré de ce guide et après son texte sur Blade Runner, on vous propose de lire son article : "10 Questions sur Philip K.Dick".

1. Philip K. Dick est-il un auteur de science-fiction ?

Cette question est nettement plus complexe qu’il n’y parait ! Certes, Phil Dick a publié la majorité de son œuvre dans des collections de science-fiction, souvent dans des éditions à bon marché. D’un côté, il voulait être un écrivain professionnel, avait commencé à publier des romans de science-fiction alors qu’il souhaitait écrire des romans réalistes… Il a ainsi longtemps souffert de se voir enfermer dans le ghetto de la science-fiction et a eu un rapport ambigu avec le genre. Sa propre appréciation a considérablement changé au fil des années. D'un autre côté, la critique a souvent vu dans ses romans ce qu’elle cherchait à y trouver, faisant de lui tour à tour un écrivain marxiste, un auteur maudit, un fou brillant, le premier post-moderne, un auteur de science-fiction méprisé, une machine à sous hollywoodienne ou un auteur de romans réalistes dévoyés. Le problème de ces étiquettes est qu’elles réduisent le regard porté sur l’œuvre. Dick a été un peu tout cela à la fois. Il a ainsi défini progressivement sa propre originalité, qui le situe à la marge entre science-fiction et roman réaliste. Il a volontairement tenté de faire une science-fiction qui emprunterait aux codes du roman réaliste, inventant une forme littéraire qui n’appartenait qu’à lui.

2 . Est-ce que Phil Dick n'avait pas de style ?

Soyons sérieux. La question de l'absence de style de Dick est une critique récurrente aussi caricaturale que réductrice. Dick a une écriture sèche, efficace, presque neutre par moment. Cette dernière lui permettait d'aller vite et à l'essentiel. Pourtant ce n'est pas une écriture bâclée : l'absence de style est par définition un style. Et justement, Dick ne travaille pas la métaphore, mais l'idée. Il décrit relativement peu, mais insiste toujours sur le détail. Il assèche sa fiction en lui retirant ses éléments constitutifs traditionnels que sont la métaphore, la comparaison ou simplement l'adjectif. Dick se concentre presque toujours uniquement sur le détail signifiant, ne perdant ainsi jamais le sens de son propos et l'intensité de son propre texte. Une intensité maîtrisée par son emploi du point de vue multiple, procédé qu’un camarade écrivain, Will Cook, lui avait fait découvrir. Il n’a eu de cesse de perfectionner et d’exploiter — parfois avec une maestria rare — les variations de points de vue et le monologue intérieur.

Dick a dû énormément produire pour vivre, avec par exemple neuf romans entre 1963 et 1964. C'est l'une des raisons pratiques de la sécheresse de sa plume. Balzac buvait du café à n’en plus finir, pour Dick, c’était les amphétamines.

Nous possédons trois états d’un même roman, Mensonges et Cie. La première publication en magazine, la première en volume et une réédition complétée et assez profondément modifiée par Dick. Les lire permet de nous rendre compte combien son art est riche et maîtrisé. Dick n’était pas un stylisticien, il était un maître conteur. Et il savait raconter des histoires avec style

3. Quels sont ses principaux personnages ?

À la lecture des romans et nouvelles de Philip K. Dick, une galerie de personnages récurrents se dessine. Ce ne sont pas systématiquement les mêmes, mais bel et bien différentes itérations d'un même potentiel. Ainsi il reprend des noms d'un récit à l'autre, les plaçant parfois dans des situations proches. À la lecture de plusieurs de ses textes, nous avons l’impression de voir une troupe d’acteurs jouer différentes pièces. Nous les connaissons et les découvrons dans une variété de rôles où ils sont toujours différents, mais toujours un peu les mêmes.

Il est possible d'en dresser un bref tableau. En premier, le monsieur Tout-le-Monde. Il souffre de sa situation sociale, est mal marié, n'a pas de réelle perspective d'avenir. Il est ostensiblement considéré comme un homme de rien, par ses proches, ses collègues ou ses supérieurs. Ensuite nous avons la figure paternelle, qui sert de modèle à suivre ou à rejeter. Nous avons encore les figures de l’autorité menaçante, à la fois oppressive et destructive. Enfin le personnage typiquement dickien, celui de la femme castratrice, manipulatrice, cruelle dont le héros ne peut s’empêcher de tomber amoureux. On la reconnaît facilement, elle a toujours les cheveux noirs.

4. Quels sont ses thèmes principaux ?

Trois thèmes sont considérés comme majeurs dans l'œuvre de Philip K. Dick. Ce sont les thèmes du double, de la définition de l’humain (avec pour corollaire, le rapport avec la machine ou l’androïde) et pour finir la définition du réel. Ces thèmes s'entrecroisent et se complexifient généralement au fil des romans. On peut trouver d’autres thèmes qui reviennent régulièrement, comme ceux des médias, du nazisme, de l’Amérique totalitaire, la psychanalyse, la folie, la schizophrénie et bien évidemment les drogues. Le thème de la question divine constitue quant à lui une exception, parce qu’il touche souvent tous les autres.

L’entropie est partout et les univers dickiens ne cessent de se désagréger. La réponse à la « bistouille » — comme elle est évoquée dans la première traduction de Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? — peut être aussi bien la dénonciation du fascisme d’état que la recherche d’une parole divine : dans tous les cas, il s’agit de survivre à sa condition humaine.

5. Philip K. Dick était-il mystique ?

Si la question de Dieu est dominante dans ses derniers livres, elle traverse en réalité l’ensemble de son œuvre. Nous la rencontrons dès ses premiers textes, qui tiennent pourtant plus de la série B que du roman métaphysique ! Dick a toujours eu une relation particulière, très personnelle, avec la religion. Il n’a jamais trouvé dans les dogmes constitués toutes les réponses à ses questions. S'il fallait le définir, nous pourrions dire qu'il a été un chrétien gnostique habité par le doute et nourri de toutes les thèses philosophiques, mystiques et ontologiques qu’il pouvait absorber.

Etienne Barillier

Le Guide Philip K.Dick