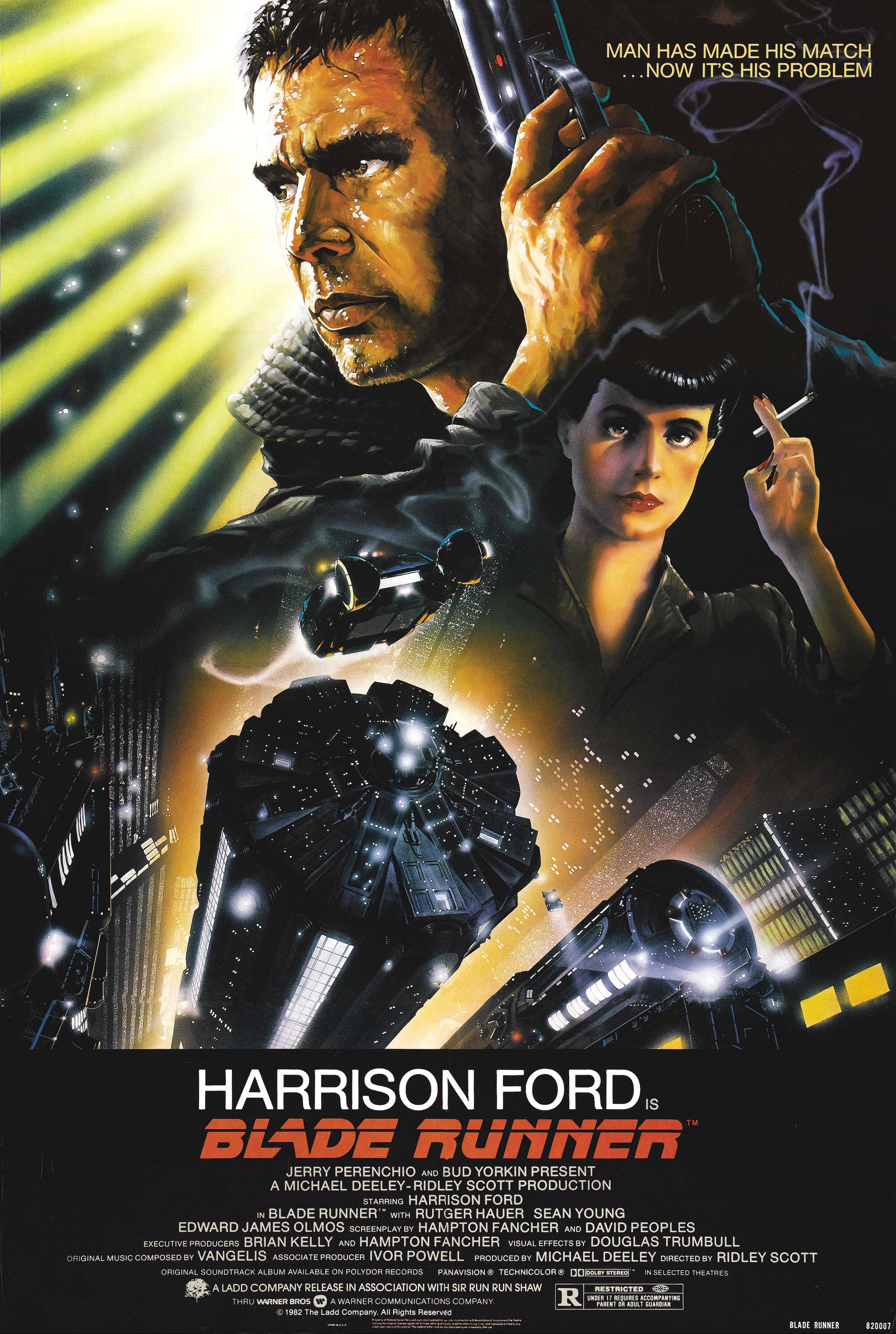

Alors que nous sommes en novembre 2019 et que le Guide Philip K.Dick d'Etienne Barillier vient d'être réédité aux éditions Actusf, nous vous proposons, tiré de ce guide, un regard sur Blade Runner, film de science fiction culte et sans doute l'une de ses adaptations les plus marquantes !

Blade Runner

Basé sur : Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Réalisateur : Ridley Scott

Sortie : 1982

Synopsis : Los Angeles, novembre 2019. Rick Deckard doit retirer des Répliquants revenus illégalement sur Terre.

Commentaires : Que n'a-t-il été écrit sur Blade Runner ? Authentique film culte, échec retentissant lors de sa sortie, du genre à briser des carrières, et gagnant progressivement, de sa sortie en VHS à sa diffusion dans des festivals une popularité conséquente, une influence indéniable et un statut unique. Blade Runner est le chef-d’œuvre à l’aune duquel on compare toujours toutes les adaptations de Dick.

Blade Runner est là pour nous rappeler que le temps hollywoodien n’a rien à voir avec le temps du commun des mortels. En effet son adaptation – comme celle de nombre d’autres films – aura pris des années et usé bien des énergies. En 1968, un metteur en scène débutant, Martin Scorcese et le scénariste Jay Cocks se penchent sur le roman, mais les droits du film ont déjà été achetés.

La même année, Dick écrit « Notes on Do Androids Dream of Electric Sheep? » pour le metteur en scène Bertram Berman où il lui suggère une série d'idées en vue de l'adaptation de son roman. Il y propose de multiples idées, comme de ne garder que le point de vue de Deckard et suggère quelques noms d’acteurs tels Gregory Peck, Richard Widmark ou encore Ben Gazzara comme ses interprètes possibles...

En 1979, Universal monte une production avec Robert Mulligan comme réalisateur. Le projet s'arrête, car le studio exige une fin heureuse à laquelle Mulligan ne veut pas se plier. Le scénario fait le tour d'Hollywood jusqu’à ce qu’on le présente à un jeune cinéaste anglais qui vient de triompher au cinéma avec Alien, Ridley Scott. Avec son arrivée, le projet prend un tour nouveau. Scott ne souhaite pas lire le livre et ne travaille que sur le scénario. Les différentes versions s’accumulent : le film s’appelle un temps Dangerous Days, puis Androids, Mechanismo ou encore Gotham City ! C’est en 1980 que le titre définitif est adopté, Blade Runner, dont on achète l’usage à William Burroughs… avant de découvrir que le titre était en fait celui d’un roman antérieur de Alan E. Nourse, auprès duquel il a fallu obtenir également les droits !

Les problèmes d'écritures se multiplient, aucun scénario ne convient au réalisateur. Dustin Hoffman est un temps intéressé, mais il exige de trop nombreuses modifications à l’intrigue. Ridley Scott part alors sur le tournage d’Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue pour juger du potentiel d’Harrison Ford et l'engage (dans le scénario original, Deckard est censé porter un chapeau, tel un détective de polar des années 1950, on le retirera pour éviter la confusion avec le personnage d’Indiana Jones et son fedora iconique).

Le tournage est épique, les conflits nombreux. Ford a lu le roman de Dick, contrairement à Scott. Les deux hommes ne s’entendent pas et ne parviennent pas à communiquer d’une manière satisfaisante. Après tout, Scott est plus intéressé par la production visuelle et le travail de la caméra que par la direction d’acteur. Ses exigences quasi maniaques lui mettent à dos l’ensemble des équipes techniques qui supporte mal son comportement quasi tyrannique.

Philip K. Dick aura également des relations difficiles avec la production. Dans son article « Universe Makers ... and Breakers », il doute de la qualité du projet dans le magazine de Los Angeles Select TV du 15 février 1981, après avoir lu une version ancienne du scénario. Il refuse le contrat qu'on lui propose pour écrire la novellisation du film : une condition lui est intolérable, celle voulant que le roman original, Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, disparaisse définitivement des librairies au profit exclusif de cette novellisation.

Conscient de la nécessité d’avoir l’auteur à ses côtés au moment de la sortie du film, Dick a été invité par Scott à une projection privée d'une dizaine de minutes, qui le bouleversent. Il ne verra jamais le film achevé.

Le film est sorti aux États-Unis le 25 juin de la même année, avec Star Trek II de Nicholas Meyer, The Thing de John Carpenter, mais surtout d'E.T. de Steven Spielberg qui, lui, triomphe cet été-là. Blade Runner n’aurait rapporté sur le territoire américain que la moitié de son budget initial. Un authentique bide. Les origines de l’échec sont nombreuses : d’une façon assez unanime les critiques exécutent le film, reconnaissant la qualité de la forme, mais lui reprochant souvent un manque de fond (on peut voir combien ce dernier point a été réévalué les années aidant). N’oublions pas la Une de Métal Hurlant lors de la sortie du film en France titrant : C’est Philip K. Dick qu’on assassine !

Le film aujourd’hui est l’objet de quantité d’études et de recherches. Ridley Scott a participé de la création d’un véritable mythe autour de Blade Runner en multipliant les versions, qui racontent à peu près la même histoire, mais avec des variantes significatives. La plus importante est le retrait de la voix-off imposée par les producteurs. Harrison Ford l’avait sabordé en adoptant un ton monocorde, tellement il la trouvait ridicule. On peut noter aussi l’ajout d’un plan de licorne au moment de la rêverie de Deckard. Ridley Scott a pu progressivement corriger certains plans et autres erreurs de montage. On peut apprécier le fait que Ridley Scott ait toujours eu soin de laisser à la disposition du public les différentes versions, sans que la dernière efface les précédentes comme a pu souhaiter le faire George Lucas et ses Star Wars.

Mars 1982 une version pour les projections test présentée à Denver et Dallas.

Mai 1982 deuxième projection test présentée à San Diego en mai 1982.

Version d’exploitation américaine de 1982.

Version d’exploitation internationale de 1982 (un peu plus violente)

1986, version diffusée à la télévision américaine, en partie censurée.

1992, sortie de la director's cut au cinéma.

2007, version final cut, la seule pleinement supervisée par Ridley Scott.

Alors peut-on retrouver dans le Los Angeles surpeuplé, pluvieux et dévoré par des publicités géantes le San Francisco aride et déserté du livre ? La trahison semble manifeste et pourtant… Nous croisons des animaux artificiels, l’évocation du départ vers les colonies extra-terrestres et le désespoir rampant dans cette humanité en quête d’elle-même. Car au-delà des écarts dans la forme, il faut peut-être identifier le cœur du roman dans le parcours même du personnage de Deckard. La bistouille – la « tropie » du livre – cette lente destruction des choses qui contamine tout est bel et bien à l’image, dans la création de ce rétro-futurisme saisissant, qui projette dans le futur des esthétiques passées, fusionnant roman noir et science-fiction dystopique.

Comment condenser un roman en deux heures de projection ? En coupant et en simplifiant d’une part, mais aussi en racontant autrement, par l’image et par le son. La coupe la plus importante est certainement celle du mercerisme, et des boîtes à empathie. Mais cette absence n’est pas une lacune. Le parcours moral de Deckard est toujours bel et bien présent. Au début du film Deckard, porté par le jeu sobre d’Harrison Ford, est comme vide, contraint de reprendre du service par une bureaucratie policière autoritaire. C’est en recommençant à tuer, à retirer des Répliquants que s’opère en lui une lente transformation dont l’androïde Rachel sera le catalyseur. La lassitude laisse la place au doute et à partir de là Deckard évolue et change sous nos yeux.

Les Répliquants utilisent des photographies comme supports objectifs de leurs souvenirs. Elles sont les garants de l’illusion de leur humanité. Or Deckard lui-même s’entoure d’objets et de photographies. Bien évidemment se pose la question de l’humanité de Deckard. Est-il un androïde ? Mais tandis que cette question agite les différentes versions du film, il n’est peut-être pas nécessaire d’y apporter une réponse définitive.

Le film multiplie les indices et les contradictions. Certes, comme les Répliquants, il vit entouré de souvenir, exécute les ordres. L’origami laissé par Gaff devant son domicile à la fin du film est celui d’une licorne, comme si le policier connaissait la nature des rêves de Deckard, comme s’ils avaient été implantés à l’instar des souvenirs artificiels de Rachel, Roy Batty et des autres répliquants. D’un autre côté, il est systématiquement dominé physiquement par ses adversaires. Il souffre, se fait briser les doigts et ressent les conséquences de ses actes, qu’il prend de plus en plus pour des meurtres et non de simples retraits.

Nous aimons bien l’hypothèse qui ferait de lui un Nexus-7, la génération suivante, le dernier modèle de Tyrell Corps. Cette fois il serait véritablement plus humain qu’humain condensé des forces et faiblesses de notre condition. Car la question fondamentale du film est peut-être celle de l’humanité même. Les machines de Blade Runner ne sont pas les mécaniques froides du roman (Batty y torture par exemple une araignée sous les yeux effrayés de John Isidore). Elles sont également construites à l’image de l’homme et se révèlent aussi bien capable de destruction que d’amour. Elles doutent et elles veulent vivre : par bien des aspects, elles ont bien plus soif de vie que les foules d’humains anonymes qui défilent à l’écran.

La religion apparaît finalement dans le film à travers les allusions bibliques. De la pyramide de Tyrell, lui-même tout de blanc vêtu, au retour du fils prodigue qu’est Batty qui finit par littéralement tuer Dieu le père de ses mains. Ce faisant il accomplit après tout ce pour quoi il a été conçu. Il est une machine de combat et ne parvient à échapper à sa condition qu’en assassinant son créateur. Lors de son affrontement final, il joue avec Deckard et sa faiblesse humaine, se perce la main d’un clou dans un geste christique pour prolonger l’agonie de son existence. Bien sûr il sauve la vie de Deckard in fine et prononce cette immortelle réplique largement improvisée le dernier jour de tournage :

« I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. »

Le film s’achève sur la fuite de Deckard, qui a compris la leçon de Batty : le libre arbitre, la capacité de choisir d’être vivant et d’aimer définissent l’humanité.

Etienne Barillier

Article tiré du Guide Philip K.Dick, publié aux éditions Actusf