Actusf : Tout d'abord, comment est née l'idée de cette exposition ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le "Merveilleux-scientifique" ?

Fleur Hopkins : Je suis chercheuse à la BnF au département des Sciences et Techniques depuis 2017, afin d’exhumer et valoriser les fonds de merveilleux-scientifique, tout en pensant la relation du modèle avec les sciences et pseudo-sciences de son temps. Mon département avait déjà monté une exposition consacrée à la Sciences pour tous en 2017, dans laquelle Marie Boissière et Anne Boyer étudiaient la vulgarisation scientifique et la diffusion des sciences entre 1850 et 1900. J’ai eu la chance que Marie Boissière, chargée de collection, et Michel Netzer, directeur du département, souhaitent valoriser mon travail de recherche sous la forme d’une exposition et de multiples manifestations tout au long de l’année 2019. Cette exposition était une occasion privilégiée pour faire dialoguer les fonds scientifiques de la BnF avec d’autres collections, littéraires ou périodiques.

Ma rencontre avec le merveilleux-scientifique a été le fruit d’une forme de sérendipité : j’ai effectué un mémoire de Master 2 sur Albert Robida et je cherchais un moyen de prolonger ces recherches dans le cadre de ma thèse. La rencontre avec le mot « merveilleux-scientifique », sur le site Sur l’autre face du monde de Jean-Luc Boutel a été un vrai coup de cœur ! Cette curieuse appellation, les motifs littéraires, les couvertures et illustrations... tout concordait à en faire une formidable aventure archéobibligraphique ! Mon exploration du merveilleux-scientifique a donc d’abord été un coup de foudre et s’est vite affirmée comme un travail de recherche novateur, qui permet d’éclairer l’histoire des sciences et pseudo-sciences, entre 1900 et 1930, au regard des productions littéraires et artistiques qui leur sont contemporaines. Aujourd’hui encore, après 5 ans de travail, je suis toujours aussi passionnée par ces publications, qui ont une valeur de témoignages historiques évidente, mais donnent surtout un vrai plaisir de lecture. On croit souvent à tort que le corpus merveilleux-scientifique est une forme de roman « populaire », médiocre et peu sérieux. Que les plus sceptiques feuillètent les mélancoliques récits de collapsologie de J.-H. Rosny aîné, l’esthétique de la disparition qui hante les pages de Guy de Téramond ou le phrasé magnifique de Maurice Renard ! Et que dire des formidables illustrations d’Henri Armengol, de Charles Atamian, d’Henri Lanos ou de Maurice Toussaint ?

Actusf : D'ailleurs que recouvre ce terme ?

"L’expression recouvre des significations diverses chez Maurice Renard. Elle désigne tout à la fois une modernisation du conte de fées, en l’actualisant au regard des découvertes scientifiques les plus récentes ; elle insuffle de la vitalité au modèle du roman scientifique vernien auquel Renard reprochait de ne pas lancer la science en plein inconnu ; elle atteste de l’intérêt prégnant de l’époque pour les mystères de la métapsychie."

Fleur Hopkins : L’expression « merveilleux-scientifique » n’a pas été inventée par Maurice Renard, mais il est le premier à créer, lors de la parution de son texte-manifeste en 1909 (« Du roman merveilleux-scientifique et de son action sur l’intelligence du progrès », publié dans Le Spectateur), une hybridation, grâce au tiret entre les deux termes. Joseph-Pierre Durand de Gros l’utilisait déjà dans son ouvrage éponyme en 1894 pour désigner le mouvement de scientification de la merveille à la fin du XIXème siècle (l’émergence de l’hypnose à la Salpêtrière, sous l’impulsion de Jean-Martin Charcot). Maurice Renard a sans doute rencontré cette expression sous la plume de Marcel Réja qui consacre un article au « merveilleux scientifique » d’H. G. Wells en 1904 dans Le Mercure de France.

L’expression recouvre des significations diverses chez Maurice Renard. Elle désigne tout à la fois une modernisation du conte de fées, en l’actualisant au regard des découvertes scientifiques les plus récentes ; elle insuffle de la vitalité au modèle du roman scientifique vernien auquel Renard reprochait de ne pas lancer la science en plein inconnu ; elle atteste de l’intérêt prégnant de l’époque pour les mystères de la métapsychie. À ce titre, l’appellation choisie par Renard est lourde de sens : elle résume à elle seule son souhait provisoire de se placer dans le sillage d’H. G. Wells et le recours à une écriture scientifique pour présenter une science nouvelle ou améliorée. Manque de chance pour Maurice Renard, l’expression, reprise par le traducteur d’H. G. Wells, Henry D. Davray ou encore par John Charpentier, peine à s’imposer et l'écrivain se résout donc à la modifier à plusieurs reprises : roman d’hypothèse, roman parascientifique, conte à structure savante...

Actusf : Maurice Renard est la grande figure de ce "mouvement" (pouvons-nous d'ailleurs l'appeler ainsi ?), de quelle manière ?

Fleur Hopkins : Maurice Renard, ce fameux « scribe des miracles » a en effet aspiré, en son temps, à être le chef de file d’une école littéraire. Ses nombreux textes théoriques, publiés entre 1909 et 1931, mais aussi la création d’un prix à son nom à la Société des Gens de Lettres entre 1922 et 1932 attestent de son ambition de rénover un modèle littéraire qu’il dit avoir identifié chez Edgar Allan Poe, H. G. Wells ou encore J.-H. Rosny aîné, et de le diffuser sous une forme revivifiée. Ses textes théoriques, mais aussi ses archives, montrent qu’il n’a eu de cesse de penser à une manière de consolider et développer ce modèle. L’appeler « mouvement » me semble juste. Le merveilleux-scientifique se développe au moment où paraissent certains grands manifestes artistiques (futuriste, dada...) et il témoigne à sa manière d’un état d’esprit propre à l’époque : celui d’un intérêt vif pour les sciences et pseudo-sciences, en particulier celles qui touchent à l’invisible.

Actusf : Quelles sont les œuvres majeures du merveilleux-scientifique ?

Fleur Hopkins : Difficile de faire une liste qui ne soit pas arbitraire !

Parmi les auteurs et œuvres incontournables, nous trouvons :

Maurice Renard, Le Docteur Lerne, sous-dieu, 1908

Gustave Le Rouge, Le Prisonnier de la planète Mars, 1908

Jean de La Hire, La Roue fulgurante, 1908

André Couvreur, Une invasion de Macrobes, 1909

Guy de Téramond, Le Miracle du professeur Wolmar, 1910

Léo Groc, L’Autobus évanoui, 1914

Octave Béliard, Les Petits hommes de la pinède, 1927-1928

J.-H. Rosny aîné, La Mort de la terre, 1910

De nombreuses œuvres ont été publiées en feuilleton dans Le Matin, L’Intransigeant, Lectures pour tous ou encore Je sais tout. Pour les plus curieux, j’ai mis au point une bibliographie, disponible sur la page de l’exposition.

Actusf : Est-ce que l'on peut déjà parler de science-fiction ?

"Relire du merveilleux-scientifique aujourd’hui permet effectivement de redécouvrir un « âge d’or » français, avant l’avènement de la science-fiction américaine à la fin des années 1920."

Fleur Hopkins : Relire du merveilleux-scientifique aujourd’hui permet effectivement de redécouvrir un « âge d’or » français, avant l’avènement de la science-fiction américaine à la fin des années 1920. Pour autant, prenons garde à lire cette histoire de la science-fiction de manière téléologique. Il faut attendre 1926 pour que le terme scientifiction puis science fiction apparaissent chez Hugo Gernsback. À plus forte raison, la « science-fiction » américaine se déploie sur un territoire et dans des formes très différentes à l’émergence du merveilleux-scientifique français. Il me semble qu’il est plus juste de préférer le terme inventé par Pierre Versins et récemment remis à l’honneur par les infatigables Joseph Altairac et Guy Costes dans RétrofictionS, celui de « conjecture romanesque rationnelle », qui peut rassembler voyages extraordinaires, romans d’hypothèse, utopies ou encore productions merveilleuses-scientifiques.

Actusf : La science inspire fortement les récits donc, mais de quelle manière ? Pour s'en défier ou au contraire par intérêt pour le "progrès" ?

"Maurice Renard le dit mieux que moi : le roman merveilleux-scientifique est un « instrument d’observation humaine » qui permet de scruter le présent de manière nouvelle puisque dans cet environnement fictionnel le monde est identique, à l’exception d’une loi physique, chimique ou biologique."

Fleur Hopkins : Les auteurs merveilleux-scientifiques étaient très au fait des innovations scientifiques de leurs temps. Certains étaient même des savants, à l’image d’Octave Béliard ou d’André Couvreur. Il s’agit pour ces auteurs de patrouiller en marge du présent, d’explorer les recoins insoupçonnés de la science ou de lancer la science dans l’inconnu. Maurice Renard le dit mieux que moi : le roman merveilleux-scientifique est un « instrument d’observation humaine » qui permet de scruter le présent de manière nouvelle puisque dans cet environnement fictionnel le monde est identique, à l’exception d’une loi physique, chimique ou biologique. Le lecteur doit sortir changé et nourri par sa lecture, qui s’apparente à une hypothèse scientifique, poussée à son terme. Octave Béliard, dans Les Petits hommes de la pinède (1927-1928), spécule sur des expérience de bipartition cellulaire ; Paul Arosa, dans Les Mystérieuses études du professeur Kruhl (1912), imagine qu’il est possible de garder vivante une tête sectionnée en l’alimentant en sang de porc bien frais ; Roger Francis Didelot, dans L’Homme aux yeux de chat (1934) suppose qu’un savant a accompli des greffes plus ambitieuses encore que celles de Carrel et de Voronoff. La science est donc, pour ces auteurs, le point de départ d’une expérience de pensée qui se déroule, non pas sur la paillasse d’un laboratoire, mais au fil des pages d’un roman. Il faut reconnaître, en effet, que nombre de ces récits s’interrogent sur les dangers à venir de la science, entre effondrement de la société quand des extraterrestres mangeurs d’électricité arrivent à la capitale, mort du héros dont les yeux ont été remplacés par des électroscopes lui permettant de voir l’électricité ou encore décollation rageuse quand la tête d’un condamné est greffé à un gorille.

Satanas de Gabriel Bernard ou Le Prisonnier de la planète Mars de Gustave le Rouge présentent sur leurs couvertures des personnages diaboliques. Quels liens ces ouvrages ont avec la religion ? Y'en a-t-il d'ailleurs ?

À ma connaissance il n’y a pas de véritable interrogation concernant la religion dans ses ouvrages et l’anti-cléricalisme n’y est pas assumé. Pour autant, de nombreux savants, à l’image du docteur Lerne « sous-dieu » défie le Père en s’improvisant créateurs. Les savants de Jean de Quirielle, de Maurice Renard, d’André Couvreur ou encore de Jules Hoche prétendent tous pouvoir contourner les lois naturelles en multipliant les hybridations contre nature ou la création ex nihilo d’êtres vivants, par le fait de clonage de matière, de greffes de cerveaux ou de fabrication d’un homme mécanique.

Actusf : Y'a-t-il des thèmes qui reviennent ?

Fleur Hopkins : L’exposition s’est efforcée de mettre en évidence certains des grands thèmes récurrents dans le merveilleux-scientifique littéraire et artistique, qui est au prisme des découvertes (pseudo) scientifiques de son époque : communication extraplanétaire, lecture des pensées, greffe contre-nature, récits de miniaturisation etc... j’invite les curieux à découvrir ma sélection des 20 grands thèmes au sein de l’exposition !

Actusf : Cette génération d'auteurs a un peu disparu de la mémoire collective des amateurs et amatrices d'imaginaire. Pour quelles raisons ?

"Il y a depuis eu plusieurs étapes cruciales dans la redécouverte de l’héritage merveilleux-scientifique : l’encyclopédie de Pierre Versins en 1972, les republications de textes et nouvelles dans Fiction à la même période et l’appareil critique produit par Jean-Jacques Bridenne et Jacques Van Herp, le travail de redécouverte de Maurice Renard entamé par Claude Deméocq dans les années 90, l’anthologie Chasseurs de Chimère publiée par Serge Lehman en 2006 et plus récemment la publication de RétrofictionS par Joseph Altairac et Guy Costes [...]"

Fleur Hopkins : Le phénomène d’Atlantide littéraire qui entoure le merveilleux-scientifique s’explique de plusieurs manières. D’abord, Maurice Renard, malgré ses efforts nombreux n’est pas parvenu à clairement identifier le merveilleux-scientifique comme un genre littéraire à part entière de son vivant. Se recommandant dans ses premières année du haut patronage de Wells, il a ensuite beaucoup souffert de la comparaison incessante avec le maître, dont il n’a pas réussi à s’autonomiser. L’une des raisons principales de cet oubli est lié au déferlement de la science-fiction américaine dans les années 30, rendue cohérente par un courrier du lecteur, des revues entièrement dédiées, ses illustrations typées et, surtout, le mot fédérateur science fiction.

Il y a depuis eu plusieurs étapes cruciales dans la redécouverte de l’héritage merveilleux-scientifique : l’encyclopédie de Pierre Versins en 1972, les republications de textes et nouvelles dans Fiction à la même période et l’appareil critique produit par Jean-Jacques Bridenne et Jacques Van Herp, le travail de redécouverte de Maurice Renard entamé par Claude Deméocq dans les années 90, l’anthologie Chasseurs de Chimère publiée par Serge Lehman en 2006 et plus récemment la publication de RétrofictionS par Joseph Altairac et Guy Costes qui, bien que consacré plus largement à la conjecture romanesque rationnelle, recense aussi tous les auteurs et récits merveilleux-scientifiques.

Actusf : Comment avez-vous composé votre exposition ? Que pourra-t-on y voir ?

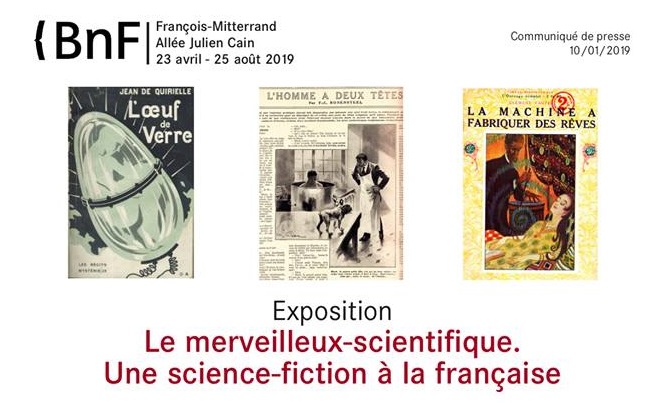

Fleur Hopkins : L’exposition procède directement des travaux que je mène depuis 5 ans dans le cadre de ma thèse d’Histoire de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne Aux frontières de l’invisible : culture visuelle et instruments optiques dans le récit merveilleux-scientifique au passage du siècle (1894-1930). Dans ma thèse, j’explore l’histoire méconnue du genre, sa riche culture visuelle et ses textes trop peu connus. L’exposition se compose de 16 panneaux géants, dont 6 sont contextuels et scientifiques (expliquer l’émergence du merveilleux-scientifique et le replacer dans le paysage littéraire de l’époque) et 10 thématiques (mettre en évidence certaines récurrences thématiques, dans l’illustration et le texte).

Actusf : Comment avez-vous sélectionné les 250 documents que vous présentez ?

"Ainsi, il s’agissait tout d’abord de proposer une nébuleuse d’auteurs et d’œuvres qui permettent au visiteur d’appréhender la richesse du merveilleux-scientifique. Ensuite, il s’agissait aussi d’emporter ce dernier dans une expérience de fouille bibliographique et de lui faire vivre la jubilation qui accompagne la découverte de magnifiques couvertures et illustrations."

Fleur Hopkins : La plupart des documents proviennent de belles découvertes faites pendant ces dernières années, lors de recherches archéobibliographiques, à la faveur de mes échanges avec de grands savanturiers comme Joseph Altairac, Guy Costes et Jean-Luc Boutel ou en fouillant les fonds de la BnF. Les documents ont été choisis en premier lieu pour leur intérêt dans l’histoire du corpus merveilleux-scientifique. Certains incontournables comme Le Docteur Lerne de Maurice Renard (1908) ou La Roue fulgurante de Jean de La Hire (1908) se devaient d’être mis à l’honneur. J’ai aussi choisi de mettre en évidence des auteurs que l’on connaît plutôt pour des romans à énigmes (Léon Groc, Maurice Leblanc) afin de montrer que la plume merveilleuse-scientifique était partagée par beaucoup à l’époque.

Ainsi, il s’agissait tout d’abord de proposer une nébuleuse d’auteurs et d’œuvres qui permettent au visiteur d’appréhender la richesse du merveilleux-scientifique. Ensuite, il s’agissait aussi d’emporter ce dernier dans une expérience de fouille bibliographique et de lui faire vivre la jubilation qui accompagne la découverte de magnifiques couvertures et illustrations. L’exposition, en effet, ambitionne aussi de mettre en valeur certains grands dessinateurs de l’époque : Henri Lanos, S. Pania, Henri Armengol...

Actusf : Est-ce que cette exposition va "tourner" ensuite dans d'autres lieux ?

Fleur Hopkins : L’exposition ne va pas se déplacer, mais elle est visible du 23 avril au 25 août 2019.

Actusf : Enfin de votre côté, quels sont vos projets ?

Fleur Hopkins : De nombreuses manifestations sont prévues autour de l’exposition : un colloque le mercredi 5 juin, une rencontre à la librairie le 16 mai, de nombreux billets Gallica, des ateliers scolaires ou encore une sélection d’ouvrages à la librairie.

J’ai aussi plusieurs articles en préparation. Je m’intéresse tout particulièrement ces derniers temps à la réception étrangère de la littérature merveilleuse-scientifique. On ignore souvent que de très nombreux auteurs (Jean de la Hire, Léon Groc, Maurice Renard, Henri Allorge, etc...) ont été traduits à l’étranger et même souvent magnifiquement illustrés par des artistes locaux. J’essaye donc de montrer combien le merveilleux-scientifique était disséminé et accueilli à l’étranger. J’ai notamment ouvert un compte Instagram merveilleux_scientifique, afin de collecter toute cette richesse iconographique.

Je dois aussi rendre et soutenir ma thèse avant la fin de l’année, afin d'obtenir le grade de docteur en histoire de l'art.