Dans le cadre d’un appel à texte qui proposait de s’interroger sur « les conditions de production et de créativité de la science-fiction française et francophone des années 1950 à nos jours » et sur « les soubassements idéologique, religieux et philosophique présidant consciemment ou inconsciemment à une création artistique singulière », cet article a pour but d’étudier deux aspects de la longue carrière d’Andrevon, riche de près de 150 livres, dans le domaine de la science-fiction, mais aussi du fantastique, du policier et de la littérature jeunesse. En premier lieu nous évoquerons les circonstances de l’éclosion de l’écrivain, liées à un contexte sociopolitique particulier et à un renouveau de la science-fiction en France. Nous nous intéresserons ensuite à sa thématique engagée, ouvertement écologique, militant pour une Terre propre, débarrassée de « l’ennemi intime », le nucléaire.

L’éclosion d’un écrivain

En 2008, la revue Lunatique publiait un numéro spécial Andrevon, à l’occasion de ses 40 ans d’écriture. L’auteur voit en effet sa première nouvelle professionnelle publiée en mai 1968 dans Fiction, coïncidence hautement symbolique d’une œuvre engagée, puisqu’Andrevon portera longtemps l’étiquette du « gauchiste de service ». Son premier roman – Les Hommes-machines contre Gandahar – sort en 1969, année érotique s’il en est, autre clin d’œil du destin à une œuvre sexuée, ce dont Andrevon ne se plaindrait pas, lui qui souvent écrira son amour des femmes et du corps féminin, tant et si bien qu’il doit parfois se censurer quand il œuvre dans la littérature de genre, ou qu’il s’entend traiter de pornographe quand il peut laisser libre cours à ses fantaisies1 . 1968 et 1969, deux dates symboliques dans l’évolution de la carrière d’Andrevon et de la SFF. 1968 et les événements de mai, d’où naîtront les vocations à écrire une SF « sociale », exacerbées par la traduction de Jack Barron et l’éternité de Norman Spinrad (1971), Tous à Zanzibar (1972) de John Brunner ou de Dangereuses visions de Harlan Ellison (1975), œuvres contestataires qui, remarque Natacha Vas-Deyres, « fécondent un imaginaire science-fictif français qui, allié à des engagements militants et politisés, explore toutes les facettes de la révolte2 ». 1969 et les premiers pas de l’homme sur la lune, événement qui put cependant émousser la fascination des auteurs de SF pour la technologie – penchant déjà peu développé chez les français qui n’ont pas fait fructifier l’héritage vernien. Si Andrevon n’a cessé de publier jusqu’à aujourd’hui, il reconnait que les années 70 ont été les plus stimulantes de sa vie d’écrivain : « Il me semble que c’est dans cette brève et fulgurante décennie qu’on a tout découvert. Et tout oublié depuis 3. »

Cette décennie paraît d’autant plus riche qu’elle succède à une période que Gérard Klein qualifie en 1967 de « crise de la SF française 4 », en manque d’auteurs de qualité, et ce pour diverses raisons, de rentabilité, de marché, de mentalité, de savoir-faire, de motivation… Un constat repris par Andrevon :

La science-fiction, dans notre pays, n’en finit pas de naître, de succomber, de renaître […] Combien parmi nous n’ont-ils pas baissé les bras […] après avoir lu le dernier grand van Vogt, Bradbury, Leiber, Simak, Matheson, Silverberg, Brunner […] ? Ce processus d’aliénation, d’acculturation, nous le vivons […] depuis que la guerre nous a coupés de ces racines potentielles qu’étaient Spitz et Messac, eux-mêmes successeurs de Renard et de Rosny, eux-mêmes enfants de Jules Verne5 .

Or, très peu d’années après ce triste état des lieux, la SF, en France, et la SF, française, vont rapidement se porter beaucoup mieux. Le premier indicateur de ce renouveau est la multiplication des supports6 : des collections de prestige (Ailleurs et Demain chez Laffont en 1969), des collections de poche estampillées SF (Presses Pocket, 1977) ou pas (J’ai lu, 1971), des revues (Univers, 1975). Les années 70 sont ainsi le témoin d’une expansion sans précédent du marché de la SF : « À la fin de la décennie, il se publiera plus de 300 titres par an et il existera jusqu’à 40 collections simultanément7 . » Bien trop pour que les lecteurs les plus passionnés puissent suivre, ne serait-ce qu’économiquement, remarque Jacques Sadoul8 . En effet, « Entre 1977 et 1986, plus d’une trentaine de collections disparaîtront9 . »

La période est faste et propice à l’éclosion de nouveaux talents, dont celui d’Andrevon, jeune maître auxiliaire, prof de dessin « chahuté et laxiste10 » qui œuvre déjà dans les fanzines – Lunatique, Mercury – et entend bien vivre de sa plume, à défaut de ses pinceaux. Au début des années 70, il devient un pilier de la revue française de référence, Fiction, dirigée alors par Alain Dorémieux, où il publie des nouvelles, des articles et des critiques de livres. Il devient aussi un auteur phare de la collection SF de Denoël, Présence du Futur, qui « ne publi[a] presque aucun auteur français contemporain entre 1963 et le dernier trimestre 1969 11 ». Suite à Gandahar, il publie des recueils de nouvelles, et même, en 1975, grande première, ainsi qu’il s’en félicite en préface, une anthologie de textes inédits d’auteurs français basés sur le même thème : Retour à la Terre. Une anthologie qui aura trois suites, et à laquelle contribueront les jeunes auteurs en vue de l’époque, Jeury, Walther, Curval, Douay, Blanc, Duvic... ainsi que de grands anciens comme Carsac ou Bruss. Très à l’aise dans la nouvelle, qui est depuis toujours le vecteur privilégié de la science-fiction, Andrevon est présent sur tous les fronts éditoriaux, à ce point que certains le surnomment « le pape de la SFF 12 » – une position nullement recherchée par celui dont le credo est « ni dieu ni maître, ni chef ni gourou13 . »

D’autant plus qu’il n’est pas le seul à être actif. Les anthologies de SFF fleurissent, telles que Utopies 75 édité par Gérard Klein (Laffont, 1975) ou Les Soleils noir d’Arcadie par Daniel Walther (Opta, 1975). La SF anglo-saxonne se voit offrir un écrin de choix avec La grande anthologie de la science-fiction au Livre de poche. Roger Bozzetto note qu’on « passe de 2 anthologies en 1966 à 15 en 1974 et à 30 en 1975 dont 5 consacrées à des auteurs français », des anthologies de textes anciens, à « fonction de monument », et des anthologies d’inédits, qui en font des « instruments prospectifs 14 ». Dans ce contexte florissant, Andrevon contribue à dynamiser et singulariser la SFF, qui se veut à la fois respectueuse et affranchie du canon américain et qui cesse enfin de « copier, sous pseudonymes, les tics des auteurs venus d’ailleurs15 . » Refusant – comme André Ruellan / Kurt Steiner – de céder à la « tendance imbécile 16 » d’user d’un pseudonyme américanisé, Andrevon publie au Fleuve noir – qui exige l’exclusivité des noms de plume de ses auteurs – sous le nom d’Alphonse Brutsche, Brutsche étant le nom de jeune fille de sa grand-mère, et Alphonse… le nom de son vélo.

S’il reconnait admirer Bradburyou Silverberg, l’auteur revendique l’influence d’« humanistes sombres 17 » tels que Sternberg, Vian, Wul et Barjavel, notamment avec Ravage (1943), modèle de roman catastrophe où les survivants sont contraints à un salutaire retour à la terre. Si en son temps Barjavel a été accusé d’épouser des thèmes pétainistes18 , Andrevon rejette ce type d’amalgame « retour à la terre = nazisme ». Dans le pamphlet La Nécessité écologique, il en souligne le côté caricatural, d’autant plus outrancier à ses yeux quand il est tenu dans les années 9019 . Si l’on observe la carte et le territoire de la SF andrevonienne, celle-ci est résolument ancrée dans le réel et le terroir, tant dans ses thèmes que dans ses personnages et ses nombreux « paysages de mort ». Ses antihéros se nomment Lucien Chauveau, Denise Mallet, Sébastien Ledreu, Anne le Cloadec... Ses récits post-apocalyptiques ont lieu à Paris, dans le Vercors, à Albi, Montpellier, au sud de la Loire, supposé plus clément, ou encore dans l’emblématique terre du Larzac.

Pour une SF engagée

La production d’Andrevon est foisonnante, mais elle reste d’une grande cohérence, tant elle est imprégnée de ses convictions : « Je pense être à gauche, anarchiste et écologiste20. » Ses thèmes de prédilection sont connus : défense de l’environnement, de la faune, dénonciation de la menace atomique, prédiction de la fin de l’homme sur fond de conflit nucléaire. Né en 1937, Andrevon est un « Enfant de la guerre et de l’Occupation, enfant des horreurs tues, des honteux secrets cachés aux enfants mais devinés quand même 21. » Il éprouve « horreur et fascination » pour cette période, tant il fut marqué par les bombardements, les rafles, « l’occupation allemande, les exactions de la milice, des faits de résistance, la libération 22 ». Âgé de huit ans au moment d’Hiroshima, c’est aussi un enfant de la Guerre froide. Si son service militaire en Algérie en 1962-1963 se passe sans encombre – il arrive sur le sol algérien quinze jours avant le cessez-le-feu – il lui donne un aperçu de la « stupidité militaire » dont il se moquera souvent 23. Les images des horreurs du Vietnam le marquent aussi. « C’est comme ça qu’on s’engage, et parfois qu’on s’enrage 24 », dit-il en conclusion de ce survol biographique.

En plus de ces choix thématiques ancrés dans le réel, Andrevon va rapidement militer pour une littérature de SF engagée, et sera un des chefs de file de « la nouvelle science-fiction française », comme on la nomme à l’époque. Il déclenche de vives polémiques dans les pages de Fiction, suite à la publication du « Temps du grand sommeil », où divers intellectuels de gauche sont assassinés par le pouvoir en place : Jean-Edern Hallier, Jean-Luc Godard, Jean-Paul Sartre. Le narrateur Jean-Pierre A. n’a qu’à bien se tenir… Plus généralement, « ce n’était pas tant la liberté apparente qu’on mettait sous le boisseau […] c’était l’intelligence 25. » Dans cette nouvelle visionnaire, l’information et la politique font place au divertissement, comme sur nos chaines de télé privées. Si Andrevon situe sa nouvelle en droite ligne de 1984, elle s’inscrit aussi dans la logique d’Huxley, pour qui une dictature fonctionne mieux si elle est basée sur le conditionnement et la manipulation26 . La polémique grondait déjà, puisqu’en réaction à une tribune de Jacques Goimard (Fiction 209, mai 1971), en désaccord avec une lectrice qui clamait n’être pas intéressée par l’opinion politique des auteurs et encore moins des critiques27 , Andrevon utilise à son tour de son droit de réponse, à deux reprises :

Avec la politique, la SF entre dans l’âge adulte, perd cette « innocence » fallacieuse qu’on a trop souvent voulu voir en elle. Car en science-fiction comme en toute littérature, l’innocence n’existe pas. La SF est création, et un innocent ne crée pas […] Fût-ce inconsciemment, un écrivain se place dans le champ d’une idéologie28 .

L’idéologie n’est pas une denrée superfétatoire que les jeunes auteurs injecteraient dans leurs récits et que les vieilles barbes auraient superbement ignorée. L’idéologie, quoi qu’on fasse et qu’on pense, fait partie d’un texte […] Écrire une histoire d’évasion, c’est dès l’abord faire un choix idéologique, si cette prétendue évasion a pour but de masquer le réel. 29

Andrevon, qui n’est pas homme à se renier, disait 16 ans plus tard :

Qu’est-ce que la Science-fiction ? C’est un genre qui, par essence, est éminemment politique puisqu’il explore les futurs de l’homme et de la Terre […] faire de la politique, au sens général du terme, c’est s’occuper de la vie de la cité. C’est pourquoi je trouve que les auteurs, les critiques et les lecteurs qui prétendent que la SF ne doit pas toucher à la politique sont soit des ignorants soit des hypocrites ! » Il fustige aussi « une SF innocente, du moins en apparence, mais qui était en réalité une SF de droite, héritée des années quarante, cinquante, de l’expansionnisme sans frein à l’américaine, du colonialisme, du génocide, de l’ethnocide, qui s’exprimait de façon apparente dans le Space-opera 30.

Plus nuancé, Gérard Klein écrivait :

[…] un écrivain, en particulier de science-fiction, n’a pas tant à porter en bandoulière son credo politique […] qu’à se faire curieux, au sens le plus fort du terme, de la réalité, sociale, politique, scientifique, culturelle, du monde où il vit et à y réagir avec une honnêteté scrupuleuse dans son œuvre 31.

C’est la démarche d’Andrevon, auteur engagé, provocateur mais sincère, et tout à fait conscient de ses choix artistiques et idéologiques. Militant écolo de la première heure, il participe dès sa création en 1972 à La Gueule ouverte, le « journal qui annonce la fin du monde », revue écologique militante, antinucléaire et anti multinationales, à laquelle il fournira textes et dessins pendant huit ans.

Cette nouvelle SFF politique connaît son heure de gloire au milieu des années 70, notamment chez l’éditeur Kesselring, avec sous la direction de Bernard Blanc, la création de la « revue de politique-fiction » Alerte ! dont le but est de « montrer qu’on peut écrire de la science-fiction à court terme, sur des problèmes concrets32 », et de la collection Ici et maintenant, en réaction frontale et simpliste à Ailleurs et demain, qui avait publié Brunner, Dick et Spinrad, prestigieux représentants d’une SF engagée. Les titres des anthologies Kesselring donnent une idée de leur teneur : Avenirs en dérive (Andrevon, 1979), Planète socialiste (Jeury, 1977), Ciel lourd, béton froid et Quatre milliards de soldats (Blanc, 1977). Signe de l’air du temps, d’autres éditeurs publient Banlieues rouges (Houssin, Opta, 1976), ou La Planète Larzac (Frémion, Ponte Mirone, 1980). Provocateur patenté, Blanc se fait aussi remarquer pour son manifeste Pourquoi j’ai tué Jules Verne, auteur qu’il accuse d’avoir fait de la SF « une littérature pour mongoliens 33 ». Comme le remarque Anita Torres, dix ans après 1968 et « l’arrivée d’un nouveau public, celui de la contre-culture, contestataire », cette branche de la SFF « s’exprime par le rejet de l’héritage 34 ». Andrevon reprochera à Blanc ses outrances, selon lui responsables des critiques adressées à la nouvelle SFF 35.

Enthousiaste, bouillonnant, mais aussi de courte durée, ce mouvement n’est pas sans détracteurs. Ainsi, Jacques Sadoul dénonce « le terrorisme intellectuel » de « quinze ou vingt personnes qui avaient fait du bruit comme mille 36 » et ironise sur la confidentialité du mouvement en termes de ventes (1000 exemplaires en moyenne pour Kesselring). Daniel Walther, faisant le bilan critique d’un mouvement dont il fut spectateur et acteur avec « Flinguez-moi tout ça » (Fiction 179, novembre 1968), considère que celui-ci n’a rien inventé, se contentant de reprendre les thèmes anti-utopistes déjà traités avec plus de talent par d’autres auteurs, à commencer par Orwell 37. Cependant, Irène Langlet estime qu’en dépit de ses excès, cet épisode de l’histoire de la SFF est « passionnant pour l’éclairage qu’il pourrait apporter à l’articulation entre écriture, critique idéologique et politique, imaginaire conjectural et littérature activiste38 . »

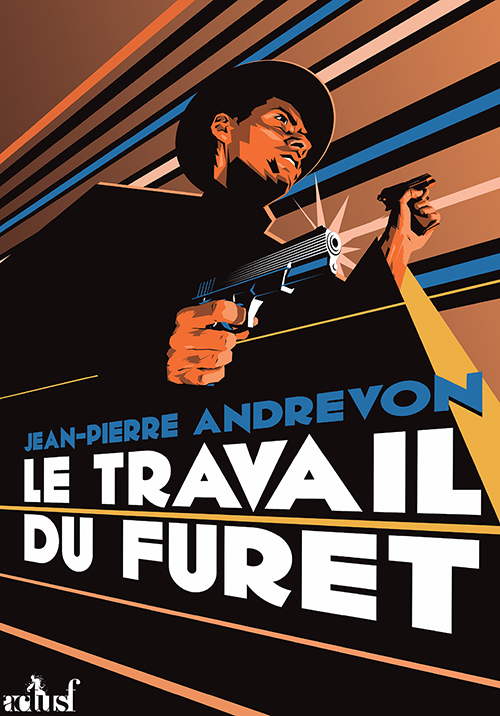

A cette époque, Andrevon est incontournable. Une fois la grande vague des années 70 retombée, il reste inoxydable, contrairement aux machines qu’il a maintes fois détruites de façon imaginaire. Il n’a cessé de publier, même pendant le reflux des collections SF des années 80, ou l’abandon de projets tels que Utopie 1985. Dans les années 90, il sera plus actif dans le polar, mais il ne peut s’empêcher d’y injecter des touches de SF ou d’étrange : polar scientifique avec Requiem pour dix cerveaux en fugue (1999), polar fantastique avec Les Fantômes ne vieillissent jamais (2000), polar dystopique avec L’œil derrière l’épaule (2001). Bien après l’effondrement de ce mouvement et une forme de retour aux sources de la SF 39, les nouveaux écrivains des années 90 intègreront cet élément de discours social et politique dans leurs œuvres40 , de façon plus subtile et digeste que certains « tribuns de bistrot41 » dont la prose est « tenue avec quelque apparence de raison pour sermonneuse et ennuyeuse 42 ».

La menace nucléaire

Pour Andrevon, dans les années 70, le grand fléau à combattre, c’est l’électronucléaire comme on disait à l’époque. Dès sa première nouvelle « La Réserve », il s’intéresse aux conséquences de la guerre atomique, cette réserve étant destinée aux « Spécimens Humains en voie de disparition 43 » ayant échappé aux mutations qui ont transformé la plupart des survivants en créatures tératologiques, dans la grande tradition des récits d’après la Bombe. Si depuis la fin de la Guerre froide la peur de la Bombe n’est plus au premier rang des grandes peurs occidentales, celle-ci était bien réelle pour les générations précédentes44 . Pour s’en convaincre il suffit d’évoquer ces reportages où l’on voit de jeunes écoliers répéter comme à la parade les gestes à faire en cas d’attaque nucléaire. Dans Neutron (1981), Andrevon regroupe neuf nouvelles traitant de la guerre atomique, entrecoupées de déclarations et de coupures de presse qui donnent un caractère plus authentique et prophétique à ses visions alarmistes, citant un député, le général Beaufre, ou encore Charles Hernu, Ministre de la Défense de l’époque. Neutron propose un véritable catalogue des menaces, des peurs et des catastrophes liées au nucléaire, militaire ou civil : la focalisation sur des sites symboles comme Super Phénix, le surgénérateur de Creys-Malville, la constitution de stocks de vivres, le fol espoir de survivre dans un abri antiatomique, la destruction des villes, la mort lente, les mutations monstrueuses, la régression physique et morale des survivants, la contamination millénaire, les paysages post nucléaires, la question de la survie de l’espèce, si tant est qu’elle soit souhaitable.

Andrevon n’a pas l’exclusivité du thème, qui a inspiré des films comme Le dernier rivage de Stanley Kramer (1959), Le Dr Folamour de Kubrick (1964), ou le téléfilm Le Jour d’après de Nicholas Meyer, qui avait suscité beaucoup de débats en 1983. Et bien sûr des livres, comme Malevil de Robert Merle (1972) ou Dr Bloodmoney de Dick (1965). Les exemples sont légion et ont été compilés par Paul Brians45 . La SF traite aussi des risques du nucléaire civil, comme Crise de Lester del Rey46 (Laffont, 1978), où Gérard Klein, préfacier et auteur de l’article « Les Temps du nucléaire », insiste sur la dimension quasi-documentaire de ce roman. On pourrait en dire autant de certaines nouvelles de Neutron, comme « Il faut bien y penser », où sont insérées des déclarations inquiétantes d’Einstein ou du prix Nobel Linus Pauling, sur les risques d’empoisonnement total de la planète, de cancers et de leucémies.

En prise directe sur son époque, Neutron peut sembler daté, dans la mesure où ses textes sont le reflet d’un contexte sociopolitique et d’un état d’esprit militant. Mais ce recueil trouverait sûrement un lectorat réceptif dans des pays qui ont depuis peu l’arme atomique, si tant est que de telles lectures y soient permises (Pakistan, Corée du Nord). Et si dans les pays occidentaux la menace d’une guerre nucléaire a semble-t-il disparu, les dangers que fait peser le nucléaire civil sont bien d’actualité. Un quart de siècle après Tchernobyl, encore présent dans les mémoires, la catastrophe de Fukushima a partout ravivé le débat sur la sortie du nucléaire.

La défense de l’environnement

Quand on demande à Andrevon s’il ne fut pas précurseur en matière d’écologie en littérature, il rappelle que John Brunner est déjà passé par là, notamment avec Tous à Zanzibar. Cependant, dès son premier roman, Gandahar, écrit sous l’influence de Jack Vance, de Stefan Wul (Niourk) et de Forest, dessinateur de Barbarella, les préoccupations écologiques de celui que ses camarades de classe surnommaient « le coléoptère 47 » sont évidentes. Le monde pacifique et sylvestre de Gandahar est le reflet de l’idéal utopique d’Andrevon, un monde où les journées « semblaient n’être qu’une fête champêtre jamais achevée, où les plaisirs du sport, du jeu, de la table et de l’amour emplissaient à ras bord chaque minute, chaque seconde de la coupe de la vie 48. » Végétarien, l’homme vit en harmonie avec la flore et la faune, utilisant des énergies douces ; il se déplace sur de grandes créatures ailées et se fait aider de gigantesques dragons pour se défendre contre l’envahisseur mécanique.

Ces « divisions d’hommes-machines » offrent « un spectacle terrible et fascinant 49 » qui reflète ce mélange de répulsion et de fascination que l’auteur éprouve à l’égard des armes et des armées. Tant dans la description que dans la pauvreté du lexique, il se dégage de toutes les scènes où apparaissent les hommes-machines une impression de rigidité, de géométrie anguleuse, de répétition, de sons clinquants et désagréables, de couleurs ternes, de tons monochromes. Toute la morne laideur de l’artificiel stérile et mortifère s’oppose à la variété de la vie, à la luxuriance colorée de la nature, au « croissant turquoise de la néo-mer de Transparence […] aux contreforts violets des montagnes des Trois-Lunes […] aux vagues orangées du désert Très-Brûlant50 . » Rappelons que Gandahar était à l’origine une bande dessinée qu’Andrevon « avai[t] voulue pleine de couleurs et de péripéties51 . » Refusée, il l’a remaniée en roman, mais n’imaginait pas être publié par Denoël, « pensant qu’il était trop simpliste pour la collection qui publiait Bradbury 52 ». Il est vrai que la fraîcheur de Gandahar en fait un roman tout à fait recommandable aux jeunes lecteurs. La violence, le sexe et la noirceur qui imprègneront ses œuvres ultérieures en sont absents, et ce n’est pas un hasard si les autres romans de ce qui deviendra un cycle trente ans plus tard seront alternativement publiés en collection jeunesse ou adulte.

Avec le temps, Andrevon se rend compte que le jeune lectorat est très réceptif au message écologique qu’il veut transmettre, et qu’un riche dialogue peut s’établir entre l’auteur militant et ce public, notamment lors de rencontres dans des classes ou des bibliothèques. Même si les restrictions du genre telles que l’édulcoration et l’autocensure modèrent son enthousiasme, il se plie volontiers à l’exercice car en retour il peut aborder de façon frontale la cause écologique. Il peut travailler dans la SF, notamment chez Mango, en publiant une anthologie écolo, Demain la Terre (2003) ou un roman, Nouvelle aurore (2009), qui dépeint une nouvelle ère glaciaire, suite aux bouleversements liés à l'effet de serre et à l’épuisement des ressources naturelles. Le côté pédagogique de cette littérature permet à l’auteur de livrer son message de façon limpide. D’autres romans, hors SF, véhiculent inlassablement son message, comme Gorilles en péril (1998), publié dans la collection « Planète verte » de la Bibliothèque verte. Dans ce récit où plane l’ombre de Diane Fossey, un club des cinq composé de quatre adolescents et d’un écrivain écolo double de l’auteur tente de mettre fin à un trafic de gorilles au Rwanda. La Nuit des bêtes (1983) et Où sont passés les éléphants ? (2002) lui permettent de répéter son amour des animaux et sa volonté de préserver les espèces, sans se soucier de voir sa sincérité passer pour de la naïveté auprès d’un public trop absorbé par d’autres problèmes.

Bien sûr, tout a commencé en 1981 avec La Fée et le Géomètre, grand prix de la SFF catégorie jeunesse, roman sur « l’acculturation et l’ethnocide 53 » où l’on retrouve la même opposition entre homme vert et homme de fer que dans Gandahar. Les hommes de fer ne sont plus seulement des guerriers : aux militaires s’ajoutent des industriels et des hommes d’affaires, dont la capacité de nuisance s’avère aussi grande. « L’Institut Mondial d’Ecologie Appliquée » essaie bien de s’opposer au « Consortium des Matériaux Réunis », mais c’est encore l’histoire du pot de terre contre le pot de fer, et bientôt l’utopique « Pays Vert » présenté au début du roman est dénaturé, envahi de pylônes électriques, de routes et d’immeubles, sa population déplacée, ses richesses naturelles pillées. On assiste à un véritable saccage, c’est d’ailleurs le nom de l’organisme cause de tous les maux : la « Société Anonyme pour la Croissance, le Calibrage et l’Aménagement Général de l’Espace » – Andrevon aime jouer avec les acronymes. La fin ouverte, avec une dernière partie intitulée « Le monde peut-être », appelle le lecteur à se responsabiliser et s’interroger sur les choix à faire pour la terre de demain.

La fin de l’homme… et alors ?

Deux constantes se dégagent de tous ces livres : non content de polluer le sol qui le nourrit, d’épuiser l’écosystème, de détruire la vie animale, l’homme s’évertue aussi à créer des moyens d’autodestruction toujours plus efficaces. Sur le principe du « pollueur/payeur » et dans une logique jusqu’au-boutiste, Andrevon se plait à mettre en mots « cette vision à la fois mortifère et paradisiaque d’une Terre débarrassée de l’homme, qui peut reverdir à son aise et où les animaux peuvent à nouveau s’ébattre en toute liberté 54. » Une vision qui se manifeste particulièrement dans la saga du Monde enfin, le grand œuvre d’Andrevon. C’est la longue nouvelle parue dans l’anthologie Utopies 75, c’est aussi le roman-fleuve de 2006, qui lui-même recycle des récits publiés en 1983 dans Il faudra bien se résoudre à mourir seul (1983), recueil « de textes écolos et intimistes 55 » dans un contexte post nucléaire. Dans « La nuit des bêtes », l’alerte atomique permet à deux jeunes d’ouvrir les portes d’un zoo ; dans « Le dernier homme dans Paris », la vie animale et la végétation renaissante envahissent la capitale dépeuplée ; dans « Haute solitude », où « La Terre […] assainie, remodelée, était devenue son propre musée », le héros se projette dans une séquence virtuelle qui est l’écho des rêves écolos d’Andrevon :

LE RENOUVEAU, L’ECLATEMENT, LA PARCELLISATION ; LA TERRE QUI REFLEURIT, QUI REVERDIT, L’ECOSYSTEME QUI SE REMET EN PLACE, LA CIVILISATION VILLAGEOISE DES ENERGIES DOUCES ET L’ENVOL GRACIEUX DES GLISSEURS SOLAIRES DANS L’INFINI DE L’UNIVERS 56

Pour Andrevon, « un récit de science-fiction […] est le reflet du réel […] de la société où vit son rédacteur57 . » C’est on ne peut plus vrai pour ses textes des années 70 et du début des années 80. Et quand il reprend le thème de la fin de l’homme dans Le Monde enfin en 2006, la menace nucléaire des années de Guerre froide a fait place à celle des virus et autres pandémies de la nouvelle ère de Mondialisation. Si le récit débute par un échantillon fictif des 500 espèces animales disparues au milieu du 21ème siècle, il se termine par l’évocation d’une faune enfin libérée de la menace humaine. « Le monde est à elle », dit le narrateur de l’abeille xylocope ou de la couleuvre à collier. « D’autres ne le possèdent plus », dit-il de Bouygues, BNP Paribas, Totalfina Elf et de tant d’autres ennemis58 , ceux-là même qu’il fustigeait dans La Gueule ouverte. Plus que de se réjouir de l’effondrement de l’espèce dominante, l’auteur communique à son lecteur la jubilation qu’il éprouve à mettre en scène la flore et la faune renaissantes, lavées des affronts que lui a fait subir l’homme. « Mortifère et paradisiaque », c’est selon N. Vas-Deyres « la marque de fabrique de l’écofiction à la française 59 », que l’on peut en effet distinguer des romans apocalyptiques anglo-saxons à la J.G. Ballard ou John Christopher.

Que l’on soit d’accord ou non avec ses convictions, on admettra que, la plume à la main, Andrevon n’hésite pas à aller en première ligne, sans concession et sans langue de bois, car pour lui le combat est vital et mérite d’être livré envers et contre tout, à ce point qu’il a faite sienne une phrase de Scott Fitzgerald : « On devrait comprendre que les choses sont sans espoir et être cependant décidé à les changer 60 . » S’il aborde parfois la vie avec un réalisme morbide, quand il part du postulat que nous sommes tous de futurs morts, si par provocation il se décrit comme un « khmer vert », il est surtout « un pessimiste qui se marre » et un « catastrophiste actif » qui réclame « plus de science pour trouver des solutions adéquates et non destructrices61 . » Comme l’écrit Gilbert Millet, Andrevon ne refuse pas le progrès, son « catastrophisme poursuit une mission pédagogique. Il faut sauver l’homme, en l’éduquant 62 . » De 1968 à aujourd’hui, bien au-delà des années 70 et de la nouvelle SF politique française, c’est l’œuvre de toute une vie.

Hervé Lagoguey

Université de Reims Champagne-Ardenne

Première parution dans Les Dieux cachés de la science-fiction française et francophone (1950-2010), Natacha Vas-Deyres, Patrick Bergeron, Patrick Guay, Danièle André et Florence Plet (dir.), Presses universitaires de Bordeaux, 2014.

1 Voir Toutes ces belles passantes, Paris, Éditions Blanche, 2002, ou Tout à la main, Paris, Carrère / Kian, 1988.

2 N. Vas-Deyres, Ces Français qui ont écrit demain : utopie, anticipation et science-fiction au XXème siècle, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 330.

3 Entretien avec Richard Comballot, revue Bifrost 29, janvier 2003, p. 138.

4 « Pourquoi y a-t-il une crise de la Science-Fiction française ? », revue Fiction 166, septembre 1967, consultable sur : http://www.quarante-deux.org/archives/klein/divers/crise.html

5 Préface à Retour à la terre, tome 1, Paris, Denoël, 1975, p. 12.

6 Pour un panorama complet, voir R. Bozzetto, « Éléments d’enquête sur la science-fiction en France de 1945 à 1975 », url : http://www.quarante-deux.org/archives/bozzetto/ecrits/bilan/france.html

7 G. Klein, préface à L’Hexagone halluciné, Paris, Livre de poche, 1988, p. 7.

8 J. Sadoul, Histoire de la science-fiction moderne (1911-1984), Paris, Robert Laffont, 1984, p. 455.

9 N. Vas-Deyres, Ces Français qui ont écrit demain, op. cit., p. 333.

10 Bifrost 29, p. 131.

11 Simon Bréan, La Science-fiction en France, théorie et histoire d’une littérature, Paris, P.U. Paris-Sorbonne, 2012, p. 147.

12 Le Livre d’or de la science-fiction : Jean-Pierre Andrevon, préfacé par Patrice Duvic, Paris, Presses Pocket 1983, p. 15.

13 Entretien avec Richard Comballot, Ère comprimée 41, 1988, p. 28.

14 « Éléments d’enquête sur la science-fiction en France de 1945 à 1975 », op. cit.

15 R. Bozzetto, L’Obscur objet d’un savoir. Fantastique et science-fiction : deux littératures de l’imaginaire, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1992, p. 198.

16 Ère comprimée 41, p. 30.

17 Ibid., p. 136.

18 Voir au sujet de Barjavel Ces Français qui ont écrit demain, op. cit, p. 214-219.

19 Andrevon rappelle les propos de Michel Onfray (Le Nouvel Observateur, mai 1992) selon qui « Il est tenace ce mythe – nazi, pétainiste, écologiste et parfois gauchiste – du paysan régénérateur du corps social. ». La Nécessité écologique, Pézilla-la-Rivière, …Car rien n’a d’importance, 1993, p. 15.

20 Ère comprimée 41, p. 28.

21 Je me souviens de Grenoble, Curandera, 1993, item 120 (recueil non paginé).

22 Ère comprimée 41, p. 33.

23 Voir Ne coupez pas !, Paris, La Découverte, 1982.

24 « Années 70… années 68 ! », in Les Enfants du mirage, tome 1, R. Comballot ed., Paris, Naturellement, 2001, p. 13.

25 Fiction 213, septembre 1971, p. 66.

26 Voir l’essai Brave New World Revisited (1958).

27 « je fais une lecture politique des livres », rappelle-t-il dans le livre de Bernard Blanc, Pourquoi j’ai tué Jules Verne, Paris, Stock, coll. « Dire », 1978, p. 65.

28 « Tribune libre », Fiction 210, juin 1971, p. 156.

29 « Tribune libre : idéologie et science-fiction », Fiction 221, mai 1972, p. 158.

30 Ère comprimée 41, p. 28-30.

31 En un autre pays, Paris, Seghers, coll. « Constellations », 1976, p. 17.

32 B. Blanc, préface de Alerte ! 1, octobre 1977, p. 9.

33 Pourquoi j’ai tué Jules Verne, op. cit., p. 21.

34 A. Torres, La Science-fiction française : auteurs et amateurs d’un genre littéraire, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 66 & 71.

35 Voir « Pourquoi êtes-vous si pessimiste ? ou Mémoires d’un ancien combattant de la jeune SF politique française », Science-fiction 6, Paris, Denoël, 1986.

36 Histoire de la science-fiction moderne, op. cit., p. 455.

37 « La science-fiction politique à la française », Science-fiction 2, Paris, Denoël, 1984, p. 189.

38 I. Langlet, La Science-fiction, lecture et poétique d’un genre littéraire, Paris, Armand Colin, 2006, p. 145.

39 « La politisation outrancière du discours science-fictif post-soixante-huitard […] aboutit à une désaffection sensible […] toute une génération réapprit à regarder “ailleurs et demain” plutôt que “ici et maintenant” ». Jacques Baudou, La Science-fiction, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2003, p. 59.

40 Voir au sujet du rôle de « veille critique » de la SFF, N. Vas-Deyres, Ces Français qui ont écrit demain, op. cit., troisième partie.

41 G. Klein, préface à La Frontière éclatée, Paris, Livre de poche, 1989, p. 5.

42 G. Klein, préface à L’Hexagone halluciné, op. cit, p. 8.

43 Le Livre d’or de la science-fiction : J.P. Andrevon, op. cit., p. 37.

44 Voir à titre d’exemple l’interview de B.R. Bruss par Andrevon (1973) republiée dans Galaxies 20, nouvelle série, novembre 2012, p. 121-122.

45 Nuclear Holocausts: Atomic War in Fiction, 1895-1984, Kent, Ohio, The Kent State University Press, 1987.

46 Nerves (publié en 1956 et remanié en 1976).

47 Je me souviens de Grenoble, op. cit, item 72 (non paginé)

.

48 Les Hommes-machines contre Gandahar, Paris, Denoël, coll. « Présence du futur », 1976, p. 9-10.

49 Ibid, p. 162.

50 Ibid, p. 10-11.

51 Ere Comprimée 41, p. 28.

52 Ibid.

53 Bifrost 29, p. 139.

54 Ibid, p. 135.

55 Ibid.

56 « Haute solitude » (1978), in Il faudra bien se résoudre à mourir seul, Paris, Denoël, coll. « Présence du futur », 1983, p. 112 & 106.

57 Fiction 221, mai 1972, p. 157.

58 Le Monde enfin, Paris, Fleuve noir, 2006, p. 476-477, 480.

59 Ces Français qui ont écrit demain, op. cit., p. 305.

60 Ère comprimée 41, p. 30.

61 Galaxies 34, entretien avec Gilbert Millet, 2004, p. 150.

62 Op. Cit., p. 143.