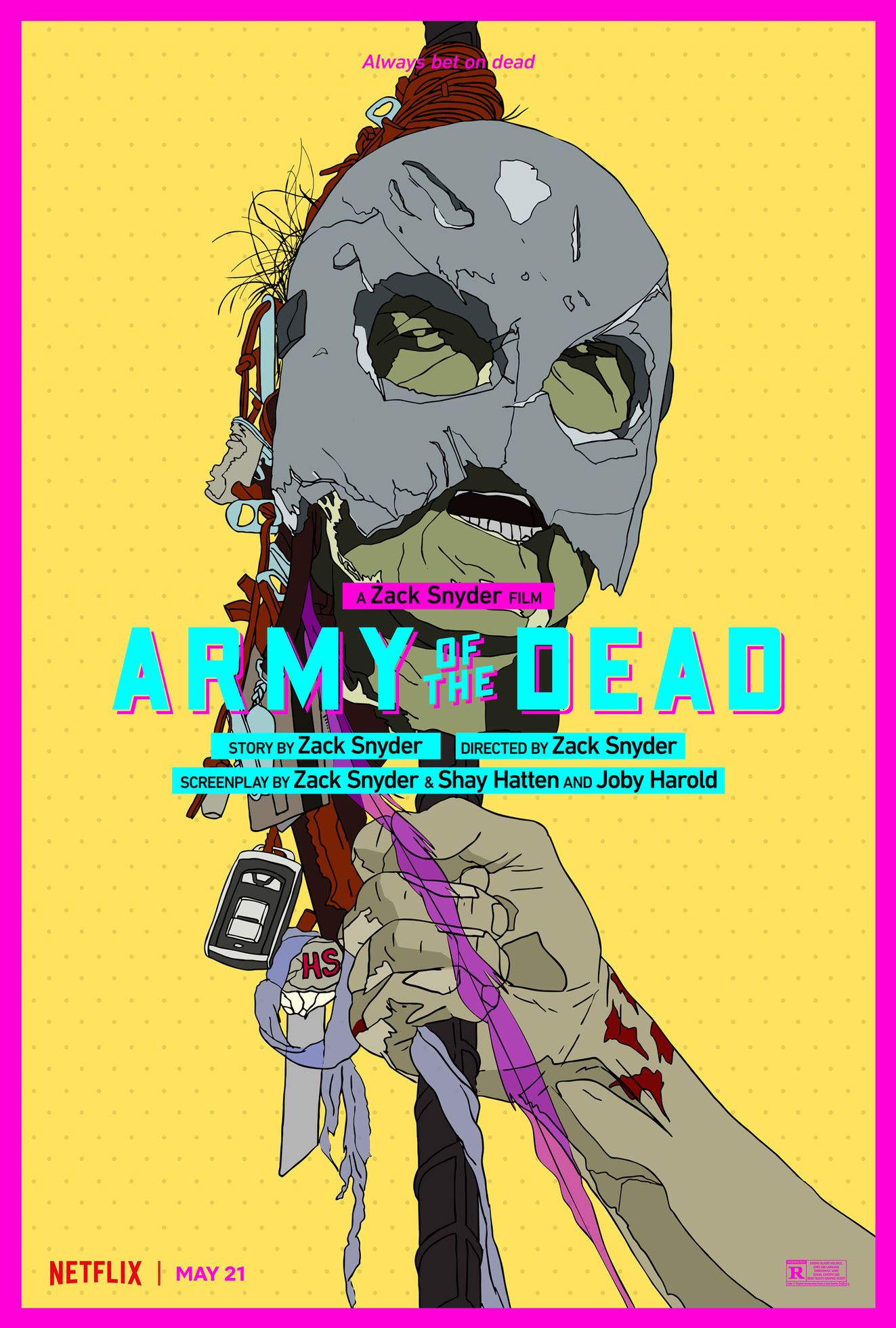

Army of the Dead : que vaut le nouveau film de zombies de Snyder avec Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick et Ana de la Reguera ?

Alexandre Jourdain vous donne quelques bonnes raisons (ou non) de le voir.

Imaginez un carambolage entre "Ocean’s Eleven", "Prometheus" et la saga des zombies de Georges A. Romero. Le mélange semble impossible, et pourtant : Snyder en amalgame les composantes avec un plaisir communicatif. Pour le pire comme pour le meilleur.

Pendant le confinement d’un Las Vegas infesté de zombies affamés, une équipe de mercenaires accepte de s’introduire dans la cité du vice pour réaliser l’un des plus gros braquage de casino de tous les temps…

"Army of the Dead" sonne comme un retour aux sources pour Zack Snyder. Pour son premier film en 2004, le réalisateur s’était déjà fait connaître avec l’excellent "Dawn of the Dead" ("L’armée des morts", en français), remake doublé d’un hommage au film culte "Zombie" de Georges A. Romero (1978). Sans jamais tenter d’égaler le pape des zombies dans son tableau cynique de l’Amérique consumériste pré-reaganienne, Snyder s’était contenté de réactualiser la recette en jouant plutôt la carte du spectaculaire. La nouvelle version de la série B d’horreur avait ainsi gagné en opulence et effets numériques ce qu’elle perdait en réflexion et précision. Restait cependant dans cette mutation toute une série de personnages aussi schématiques qu’attachants, et un huis-clos d’épouvante d’une intensité rare.

Cette fois, le cinéaste remet donc le couvert dans un univers analogue mais tout en prenant ses distances avec la tradition du zombie pataud et ankylosé imaginé par Romero. Plutôt que de laisser dans l’ombre le comment de la pandémie zombie, Snyder s’y colle d’entrée de jeu. Il n’est cette fois pas tout à fait question d’une expérience scientifique hasardeuse ayant tourné à la catastrophe, mais d’un alien anthropomorphe captif dont la fuite d’un convoi sécurisé plonge tout Las Vegas dans le chaos total après que le fuyard ait contaminé plusieurs soldats. Plus musculeux qu’à l’accoutumée, le zombie de départ ressemble par certains aspects aux « ingénieurs » et « architectes » du film "Prometheus". Sa vélocité est redoutable et relève en partie de l’agilité du fauve. Petite subtilité : la puissance des zombies, leur motricité et leurs réflexes varient selon que le mort-vivant en présence a été contaminé par un « zombie alpha » (un monstre mordu directement par l’extra-terrestre initial) ou se situe au contraire en bout de chaîne, croqué par un hôte autrement plus secondaire dans la trame de contagion. Les plus statiques et inoffensifs d’entre eux peuvent par exemple s’endormir, quand d’autres demeurent perpétuellement frénétiques. Ainsi, le scénario de Snyder, Joby Harold et Shay Hatten, adopte une logique de jeu vidéo typé survival horror où les créatures apparaissent hiérarchisées selon leur force, symbolisant ici ou là pour les protagonistes centraux un affrontement contre une sorte de « boss ».

Le contexte géopolitique, dont quelques échos nous ramènent au mandat réactionnaire de Donald Trump (le président du film décide de rayer Las Vegas de la carte avec une bombe atomique afin d’arrêter la pandémie, au détriment des nombreux survivants et réfugiés sur place), se trouve vite éludé au profit de l’action pure. L’intrigue générale se voit d’ailleurs dessinée en quelques plans liminaires, notamment au gré d’un excellent générique tout en ralenti. Comme en 2004 avec "Dawn of the Dead", ce générique s’avère l’un des meilleurs moments du film, synthétisant tout le long-métrage et son atmosphère. Las Vegas et ses vices y ressortent à la fois abjects, hilarants et absurdes. Dans le même temps, tous les protagonistes de l’histoire à venir – ceux qui constitueront l’équipe du « braquage » du casino – se retrouvent égrainés et présentés jusque dans leurs plus douloureux secrets – belle leçon de condensation des péripéties. Reste que cette tonalité un brin corrosive et politique ne se prolonge pas une fois le film amorcé. Libéré des prérequis indispensables pour poser l’histoire, Snyder va en effet privilégier l’humour et le défouloir régressif.

Si l’ambiance générale de "Army of the Dead", ses plans d’ensemble post-apocalyptiques et ses affrontements multiples, se trouvent soignés et plutôt séduisants, la tension horrifique est quant à elle en demi teinte. La faute à une volonté d’humaniser les zombies « alpha » (bien plus que dans l’immense "Land of the Dead", l’un des chefs d’œuvre de Romero), les monstres perdent en abomination ce qu’ils gagnent en psychologie. Résultat, l’épouvante échoue souvent à advenir, exception faite de quelques très belles séquences (notamment celle du tunnel de morts-vivants). Cette perte d’intensité tient cependant à un choix délibéré : favoriser la logique de groupe et les batailles épiques par opposition à l’isolement et au silence de l’incertitude – celui qui stresse tant habituellement. Même en conservant l’une des dynamiques clés du film de zombies, le gore, "Army of the Dead" donne l’impression de vouloir édulcorer un genre qui n’en attendait pas tant. Sous le soleil du désert du Nevada, les zombies finissent d’ailleurs par ne plus susciter la peur ou la surprise – nulle trace par exemple d’une scène comme celle de la chapelle de "28 jours plus tard" (Boyle, 2003), terrible recoin obscur persistant même en plein jour.

Cela n’empêche pas néanmoins Zack Snyder de réussir le pari d’un film de zombies atypique avec un casting bis plaisant, quelque part entre la plaisanterie de "Bienvenue à Zombieland" (Ruben Fleischer, 2009), la gravité des pamphlets de Romero et les aventures héroïques auxquelles Snyder nous avait déjà notamment convié dans "Sucker Punch" (2011) ou encore "Justice League" (2017 et 2021). Pour le pire comme pour le meilleur, le réalisateur continue en ce sens d’inventer et de poursuivre la construction d’un univers criard, certes beaucoup trop haut en couleurs et pompier, mais qui paradoxalement aboutit à quelque chose de travaillé sinon cohérent – excepté dans sa dernière partie, trop inégale. En découle un blockbuster dopé aux hormones et aux morts-vivants. De quoi en somme contenter les aficionados des grosses bastons sanguinolentes et second degré, tout en se mettant fatalement à dos les inconditionnels des authentiques zombies : éternellement engourdis ceux-là, chancelants mais terrifiants car imprévisibles…