Les meilleurs films de SF : top 10 cyberpunk par Alexandre Jourdain.

Un monde désenchanté au bord de l’effondrement, un antihéros asocial, des libertés sacrifiées sur l’autel des nouvelles technologies… autant d’ingrédients incontournables du cyberpunk, ici réunis à travers 10 films cultes.

On ne présente plus le courant cyberpunk (alliage des termes « cybernétique » et « punk »), ce célèbre sous-genre de la science-fiction mêlant dystopie pré-apocalyptique et intelligence artificielle, le tout souvent rehaussé de polar underground et nihiliste. Au sein de cet univers riches de prothèses, d’implants électroniques et autre altération génétique, évoluent immanquablement des antihéros insolents (marginaux, truands, mercenaires) prêts à s’affranchir du joug de multinationales impitoyables - corporations plus puissantes que l’état. Si ce dispositif semble avoir trouvé une caisse de résonnance sous la plume de l’écrivain William Gibson en 1984 dans le roman culte "Neuromancien" (modèle pour des mangas tels que "Ghost in the Shell" ou encore "Akira", pour des films comme "Matrix"), c’est le cinéma qui demeure sa principale influence. Et pour cause : Gibson, le pape du cyberpunk, a eu l’idée du livre en visionnant notamment les aventures de Snake Plissken (Kurt Russell) dans "New York 1997" (Carpenter, 1981). Prescience du tout internet et d’un monde froid où l’informatique prévaut sur chaque être, le roman prolonge en filigrane les angoisses d’un certain Georges Orwell.

Dans sa version moderne, le courant cyberpunk se caractérise schématiquement par le carambolage entre un féru d’informatique et un rockeur – c’est en tout cas de cette manière que l’envisage Bruce Sterling, l’auteur de Mozart en verres miroirs. De cette consubstantiation découle une contre-culture singulière, à la fois subversive et rageuse. C’est comme si l’héritage libertaire et anarchiste des punks poursuivait sa trajectoire à l’heure du hacking et du capitalisme technologique sauvage, dans un monde plus que jamais au bord du chaos. Il n’empêche que le cyberpunk existait déjà de façon latente en littérature depuis Frankenstein de Mary Shelley puis plus largement chez Philip K. Dick ou J.G. Ballard. Mieux : le cinéma n’est quant à lui pas en reste depuis "Metropolis" (1927) de Fritz Lang. D’où l’importance de remettre en perspective les trésors du septième art relevant de cette thématique, qui n’en finit plus d’illustrer notre époque (réseaux sociaux, smartphones…) où l’homme finit par devenir l’esclave des nouvelles technologies, se conformant à toutes les pires prophéties. C’est parti pour un tour d’horizon subjectif des principaux films de science-fiction dits « cyberpunk ».

Blade Runner

Ridley Scott, 1982

"Blade Runner", vision dystopique du Los Angeles de 2019, possède toutes les composantes du film cyberpunk. À lui seul, il fournit même l’essentiel des caractéristiques esthétiques et propres à l’atmosphère du genre (dédales biomécaniques, mégalopole surpeuplée et polluée…) – c’est dire si K. Dick (ici librement adapté) résonne comme une figure tutélaire. Maintes fois copiée, jamais égalée, cette œuvre envoûtante aux frontières de l’ésotérique règne en maître sur la culture SF. À la fois post et pré-apocalyptique, elle met en scène l’homme à l’image d’un virus terminant de contaminer la planète terre. Dans les rues inlassablement détrempées par une pluie torrentielle, une humanité pestilentielle grouille et infeste le peu qu’il reste de vie. Au sein de ce maelström écrasant, se mélangent les cultures, les langues, les styles, les technologies et les vices. La surface du monde n’est plus qu’un désert technologique dominé par l’industrie, au sommet de laquelle trône l’implacable Tyrell Corporation. Multinationale spécialisée dans la production de réplicants (des cyborgs esclaves faits de chair et d’os envoyés loin de la terre dans les colonies), cette dernière est dirigée par le dieu de ce monde : Eldon Tyrell. Conçus pour être indiscernables des humains, dépourvus d’émotion et d’empathie afin de faciliter leur contrôle, quelques réplicants s’avèrent néanmoins contre toute attente à même de modifier leur code dans l’optique de différer leur mort. Bravant les interdits, six d’entre eux reviennent sur terre à bord d’un vaisseau volé, avec pour ambition de s’enquérir de leur nature auprès de leur créateur.

C’est là qu’entre en scène le « Blade Runner » Rick Deckard (entendre René Descartes, philosophe qui distingue radicalement l’âme du corps), un agent chargé de traquer et de désactiver les réplicants récalcitrants. À l’instar de la plupart des antihéros cyberpunk, Deckard se montre peu efficace sur le plan physique, sans cesse dominé par les réplicants, contraint de s’enfuir ou d’utiliser une arme à feu pour garder le contrôle d’une situation. De par son caractère taciturne aussi, plus enclin à la liberté qu’au conformisme, le protagoniste se démarque. Sans arrêt à la marge, seul dans son repaire high-tech avec une bouteille de bourbon (très film noir), il recherche des indices à l’aide d’une sorte d’analyseur de photographies, un jouet virtuel dont raffolent les protagonistes cyberpunks. Reste qu’au gré de cette mise en scène cyberpunk archétypale, Ridley Scott s’autorise des libertés en prenant ses distances avec la science-fiction. Proche du cinéma fantastique, le cheminement des différents personnages sert aussi à souligner le caractère double de l’homme, dans le même temps homme et animal, démiurge et créature. Ainsi, la séquence où Batty vient rendre visite à Tyrell rappelle inéluctablement Frankenstein.

À noter qu’un autre chef d’œuvre de Ridley Scott se classe également dans la catégorie des films cyberpunks, et ce, à bien des égards. Il s’agit d’"Alien" (1979), lequel se déroule d’ailleurs très probablement au sein du même univers que "Blade Runner". On y retrouve d’une part un monde aux prises des mêmes technologies (I.A., androïde…) et des mêmes consortiums inhumains asservissant l’homme, de même que des styles biomécaniques (le vaisseau Derelict, le Space Jockey et même le xénomorphe lui-même) – merci Giger – typiques du courant cyberpunk. Enfin, avec son franc parler et son insoumission, Ripley se révèle un modèle d’antihéros cyberpunk.

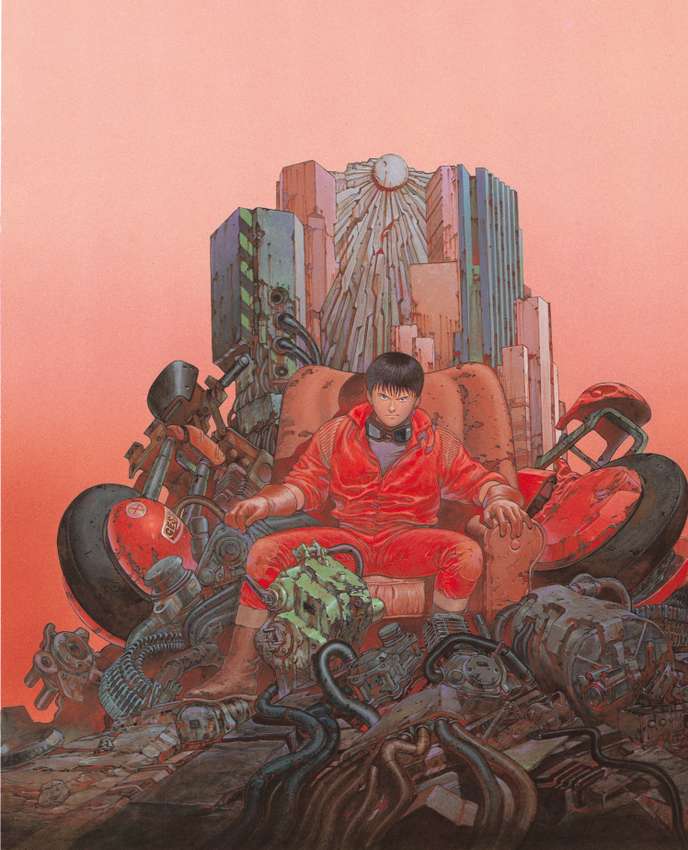

Akira

Katsuhiro Otomo, 1988

Si "Akira" semble avoir influencé "Ghost in the Shell" à plus d’un égard de même que toutes sortes d’œuvres cyberpunks, le film (à la fois adaptation et variante de la série de seinen manga éponyme) demeure assez unique. Comme "Blade Runner", le film se déroule en 2019. Il met en scène un Tokyo (dit neo-Tokyo) au lendemain de la troisième guerre mondiale dans lequel gravitent des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués – un parallèle avec le film "Allemagne année zéro" (Rossellini, 1948) est notamment possible. Intrinsèquement cyberpunk – il faut dire aussi que l’idée des mégalopoles surpeuplées et des nouvelles technologies s’avère depuis longtemps assez propre à l’image de Tokyo –, "Akira" place le curseur au paroxysme : d’énormes tours dominent une pauvreté abyssale et tandis que les technologies ne cessent de progresser dans un contexte de dictature féroce, la corruption et la mort s’invitent à chaque coin de rue. Dans le même temps, de nouvelles inventions hors de contrôle (relatives à un projet militaire secret et en lien avec la télékinésie) contaminent quelques membres de la population et provoquent diverses catastrophes – le spectre-hantise (retour du refoulé) des bombes nucléaires, évidemment. À partir de cet écheveau post-apocalyptique, le réalisateur Katsuhiro Otomo emmène le spectateur aux limites de l’expérimental. En sus d’une intrigue de fond très consistante et d’une atmosphère anxiogène, il donne vie à des créatures biomécaniques totalement délirantes (on ressent à la fois les torsions de l’acier et les remous visqueux du corps). La mutation de Tetsuo, entre autres, donne lieu à un mélange machinal-organique tout bonnement estomaquant – allégorie philosophique que ne renierait pas David Cronenberg ("La Mouche", "Videodrome", "eXistenZ"), par exemple.

À noter qu’il se raconte qu’Alejandro Jodorowsky (génial scénariste de BD et metteur en scène) aurait soufflé la fin d’"Akira" à Otomo, alors dans une impasse, au moment où les deux hommes se trouvaient ensemble au restaurant. Ivre, le franco-chilien aurait dessiné le final culte et insensé à même la nappe. Le réalisateur japonais n’aura par la suite de cesse de l’en remercier.

Matrix

Wachowski bros. (devenus Lana & Lilly Wachowski), 1999

Avec "Matrix", les frères Wachowski (désormais sœurs, comme si le duo avait lui-même choisi d’opérer une transformation digne de la SF à même son propre corps) reprennent la charnière classique du courant cyberpunk. Sous le verni de la « matrice », représentation tronquée du monde comparable à un jeu vidéo, le réel cache un futur ultra technologique auquel quelques hommes tentent d’échapper au sein de mégalopoles souterraines. Au sein du mensonge qui lui tient lieu d’existence, Néo incarne un hackeur asocial incapable de reconnaître le réel du virtuel. De loser accompli, l’anti-héros va se défaire de ses chaînes pour en découdre avec un régime totalitaire piloté par des consortiums sans âme – intelligences artificielles supérieures. Parce qu’il maîtrise tous les codes du cyberespace, le protagoniste parvient à terme à ne faire plus qu’un avec celui-ci. Son principal objectif : stopper l’asservissement de l’homme par la machine et revenir à une société plus égalitaire. Reste pourtant un paradoxe inhérent à la dialectique transhumaniste, car même si la machine tyrannise le personnage, c’est aussi elle qui lui permet de s’affranchir de sa simple nature humaine, jusqu’à lui offrir une sorte d’éternité. Dans ce système inextricable, la liberté a donc un prix.

Le génie de "Matrix", au-delà de son brio scénaristique et de son hommage grandiose aux intrigues cyberpunks les plus brillantes, se trouve aussi à travers les looks de ses personnages. Avec leurs longues tenues de cuir et leurs lunettes de soleil, les personnages traduisent tout un horizon de la marginalité. Au même titre que les deux premiers volets de "Blade" (signés Norrington et Del Toro), leurs univers se veulent une ode à la singularité et à l’anticonformisme. Si ce patchwork fait d’aller-retour entre théorie (hors matrice) et pratique (séquences d’action survitaminées dans le sillon du cyberespace) finit volontairement par noyer le spectateur sous un trop-plein conceptuel, il n’empêche que le spectateur ne peut s’empêcher d’y croire. En cela, les sœurs Wachowski peuvent se targuer d’avoir inventé une œuvre don persiste, même 20 ans après sa sortie, l’imaginaire toujours incandescent. C’est sans doute qu’à l’heure des smartphones et des réseaux sociaux, le « futur proche » ne nous a jamais paru aussi tangible.

À noter qu’avant d’incarner Neo, Keanu Reeves avait déjà exploré le cyberpunk dans le film "Johnny Mnemonic" (l’histoire d’un coursier transportant des données informatiques dans son cerveau). Si l’intrigue tient la route, on retient surtout l’œuvre pour son scénario signé William Gibson que pour ses qualités intrinsèques…

Ghost in the Shell

Mamoru Oshii, 1995

À la perfection plastique contemplative et à la douce mélancolie urbaine du second volet ("Innocence – Ghost in the Shell 2", 2004) de Mamoru Oshii, préférons ce premier opus. Pourquoi ? Simplement parce que le metteur en scène nippon ne nous perd pas encore ici dans l’extrême pesanteur philosophique. Pas que la deuxième partie ne soit pas virtuose, toutefois elle ne traduit pas avec le même minimalisme ni avec la même intelligence le propos cyberpunk. Sans surenchère ni tonitruante démonstration métaphysique, "Ghost in the Shell" réussit en moins d’1h30 à livrer une intrigue à la densité vertigineuse. Capable de faire passer "Matrix" pour une version pour enfant, son histoire suit Motoko (surnommée « Major ») et Batou, deux cyborgs de l’unité anti-terroriste du gouvernement dans un monde futuriste et dystopique de 2029. Le duo est amené à traquer un génie de hackeur proprement impénétrable et énigmatique se faisant appeler « Puppet Master » (le marionnettiste).

Avec une puissance narrative hors du commun, le film met en scène le truchement entre humanité et robotique. Parce que Motoko, cyborg, est à la fois un être humain et un gynoïde de par ses greffes mécaniques et électroniques, se posent moult questions existentielles assez proches de "Blade Runner" (humain trop humain ? cyborg trop cyborg ?). Un paramètre par ailleurs hautement significatif au sein de cette équation : la condition de femme de Motoko, laquelle est sans cesse rappelée en filigrane à sa nature par divers évènements (menstruations, notamment). En cela, cette œuvre de Mamoru Oshii s’avère proprement révolutionnaire et géniale. Ce film n’a beau que survoler quelques-unes des idées contenues dans le manga initial d’Oshii, l’imaginaire infini qu’il parvient à constituer en l’espace de quelques séquences est proprement stupéfiant. Outre le corporatisme galopant, la toute-puissance des médias de masse et de la bio-ingénierie, ou encore l’annihilation de la vie privée, "Ghost in the Shell" rend manifeste l’angoisse d’exister dans un monde qui nous échappe. Insoutenable légèreté de l’être.

Terminator 2

James Cameron, 1991

Derrière la grandiloquence et l’ambition démesurée des projets de James Cameron, se cache avant tout la réussite d’un artiste (scénariste, monteur…) visionnaire. Si le célèbre écrivain de SF Harlan Ellison peut avoir eu une influence déterminante sur le scénario de "Terminator" (notamment l’épisode "Soldier" de la série "Au-delà du réel", à ceci près que Cameron a toujours réfuté la chose), les grandes lignes s’avèrent surtout le fruit de l’imagination du papa d’"Abyss" et de Gale Anne Hurd. Quelques-uns dénient à "Terminator" son caractère cyberpunk mais toutes les composantes du film abondent pourtant dans le sillage des histoires imaginées par William Gibson. Il y a d’abord un présent dont l’équilibre ne tient qu’à un fil : il s’agit d’un présent (futur proche) dans lequel les machines (envoyées depuis le futur de 2029 par l’I.A. militaire Skynet) tentent de prendre l’ascendant sur l’espèce humaine. En face, les résistants du futur dirigés par John Connor, en 2029, font de même en envoyant dans le passé (le présent de l’intrigue) des individus (humain ou cyborg) pour contrecarrer Skynet. En cela, "Terminator" se veut dans le même temps une dystopie post-apocalyptique et pré-apocalyptique. Le T-800 incarné par Schwarzenegger, à la fois androïde militaire et cyborg (son endosquelette étant recouvert de tissus biologiques humains comme la peau, les muscles et autres tendons) est lui aussi typique du courant cyberpunk : de croquemitaine cyberpunk dans le premier opus, il passe à antihéros quasi « badass » dans le second.

Autres antihéros désabusés : Sarah Connor et John Connor, bien sûr, amenés à lutter malgré eux contre l’emprise de Skynet. À l’instar de Motoko dans "Ghost in the Shell" ou Ripley dans "Alien", Sarah donne d’ailleurs l’image d’une héroïne allant à l’encontre du patriarcat – caractéristique typique de la littérature gothique et reprise par le cyberpunk. Par-delà les scènes d’action vertigineuses, persiste de plus une enquête latente, et ce dans une atmosphère crépusculaire, pour mettre à mal les projets de Skynet. Enfin, l’esthétique de l’endosquelette du T-800 et les machines du 2029 nocturne renvoient très largement au sous-genre. Avec ses scènes à la fois vrombissantes et poétiques (jusqu’à l’abstraction, l’objectif étant de détruire ce qui ne se détruit pas : le T-1000), "Terminator 2" est aussi pris dans un paradoxe génial : celui de manifester la hantise d’un univers gouverné par les machines, et ce, tout en dépendant précisément de ces dernières ne serait-ce qu’en matière d’effets spéciaux. Chef d’œuvre intemporel aussi jouissif que réflexif.

À noter que Cameron a depuis toujours une faiblesse pour les intrigues cyberpunks. Outre "Terminator", s’ajoutent bien entendu "Aliens le retour" (1986) et sa série "Dark Angel" (2000-2002), hybridation entre science-fiction, gothique et action.

Total Recall

Paul Verhoeven, 1990

Il suffit de se pencher vaguement sur le cyberpunk pour s’apercevoir que Philip K. Dick apparaît a posteriori comme l’un de ses maîtres incontestés. Preuve en est "Total Recall" (1990), l’adaptation de sa nouvelle « Souvenirs à vendre » (parue en 1966). Dopé par la signature irrévérencieuse du Hollandais violent, Paul Verhoeven, le film regorge d’ingrédients cyberpunks fétiches : le fameux conglomérat de sociétés malfaisantes, le protagoniste (ici amnésique) en proie à une crise existentielle, la violence à la limite du grand-guignolesque, les corps pétris de prothèses multiples, la rébellion contre l’ordre établi, des technologies plus sidérantes les unes que les autres. Mieux : l’acteur Arnold Schwarzenegger lui-même – non content d’avoir déjà incarné le T-800, à savoir peut-être l’une des principales figures du cyberpunk – se révèle taillé pour le rôle. C’est que, transformé et sculpté jusqu’à l’extrême, son corps (celui de Douglas Quaid, même si le scénario n’insiste pas sur ses talents surhumains) fait office de véritable territoire d’expérimentation et matérialise en soi le monde de transmutation génétique et technologique de "Total Recall".

Le génie de Verhoeven dans ce long-métrage – l’un de ses plus virtuoses – est de partir d’une réalité banale et routinière (bien que située dans un futur où la planète Mars est colonisée et exploitée) avant de glisser progressivement vers la hard science-fiction. Dès qu’il lève la tête de son quotidien, Quaid ne voit que des murs saturés d’écrans publicitaires. Tant et si bien qu’il finit par répondre à l’une d’entre elles et accepter l’offre de la société Rekall, spécialisée dans l’implantation de souvenirs factices. À noter que ce dispositif, qui voit l’antihéros attiré (en quelque sorte capturé) par une annonce ou un rêve miroitant, se retrouve presque à l’identique dans les deux films suivants de Verhoeven : dans "Showgirls" lorsque Nomi se voit absorbée par les néons de Las Vegas ; dans "Starship Troopers" quand Johnny Rico cède aux vidéos de propagande et s’engage dans l’armée pour affronter des insectes extra-terrestres. C’est là le versant diablement pessimiste et politique du papa de "Basic Instinct" : en donnant initialement l’impression que ses personnages vont réussir à s’affranchir et à gagner leur liberté, il finit par affirmer l’inverse en démontrant leur aliénation. "Total Recall" peut en effet tout à fait être perçu comme le doux songe fantasmatique d’un ouvrier endormi. Pire : la fadeur, dans le fond, de Quaid (son côté lisse) semble une allégorie du conformisme ambiant. Une caractéristique présente presque à l’identique via Nomi dans "Showgirls") et les adulescents dans "Starship Troopers". Rien d’étonnant, de fait, à voir Verhoeven achever son portrait acide de l’Amérique avec "Hollow Man", où le héros finit littéralement par disparaître au profit d’une invisibilité. Là encore, la dénonciation cinglante de Verhoeven parachève le ton contestataire du cyberpunk.

Strange Days

Kathryn Bigelow, 1995

Longtemps mésestimé par le public et la critique voire oublié, "Strange Days" est non seulement l’un des plus grands films de SF cyberpunk, mais aussi l’un de ceux ayant eu la plus forte influence. Peu après le succès de son "Point Break" (1991) et bien avant de décrocher l’Oscar du meilleur film avec "Démineurs" (2009), la réalisatrice Kathryn Bigelow tournait son œuvre la plus ambitieuse, le tout sur un scénario de son ex-époux James Cameron (finalisé par Jay Cocks). Le papa de "Terminator" eût l’idée de l’intrigue entre "Aliens" et "Abyss" (d’où un certain nombre de points connexes), avant que Bigelow ne s’en empare sous un angle un brin plus sombre. C’est que certains détails de sa version s’inspirent directement de faits réels, à l’image de l’affaire Rodney King (passage à tabac de l’Afro-Américain par des policiers de Los Angeles.) qui avait provoqué des émeutes à L.A. Ainsi, dans "Strange Days", le protagoniste nommé Jeriko One fait directement référence à King. Cet ancrage dans le réel, avec une surcouche de futur proche, sied à merveille à l’approche ambiguë du cyberpunk, à la fois dystopique et palpable. Du reste, de nombreux éléments inhérents aux concepts cyberpunks affleurent dans ce long-métrage. Il y a par exemple la dimension néo-noir (femme fatale, twists…) et surtout une propension pour l’expérimentation – on pense ici au renversement des structures traditionnelles du cinéma hollywoodien dans une optique notamment plus féministe. Aussi, on peut comparer l’usage de la technologie « SQUID » du film au Simstim dans « Neuromancien », le fameux roman de William Gibson. L’apparence des personnages centraux, le côté poseur et nocturne (pré "Matrix"), les rues colorées à la "Blade Runner"… difficile de trouver archétype cyberpunk plus parlant. Grandiose et angoissante exploration des affres de la réalité virtuelle et de la révolution informatique, le tout propulsé à un rythme haletant. Inoubliable.

Dark City

Alex Proyas, 1998

Ce n’est pas un hasard si Alex Proyas et ses équipes ont entre autres puisé dans l’esthétique de "Metropolis", le film muet visionnaire de Fritz Lang, pour créer "Dark City". Aussi, le mimétisme entre certains décors de ce dernier et de "Matrix" s’explique du fait que les Wachowski ont directement réutilisé certains d’entre eux pour les besoins du tournage de leur film. De fait, "Dark City" s’intègre dans un sillon déjà largement tracé par la culture populaire SF. Non pas que son intrigue ne trouve pas sa singularité par rapport aux canons du genre, c’est plutôt que son analogie esthétique (l’art déco, le clair-obscur et l’atmosphère néo-polar) reflète justement le caractère résolument standardisé du cyberpunk : un univers où le conformisme ambiant fait office de prison. À noter que le visage totémique d’une des scènes de "Dark City" a très largement inspiré celui apparaissant dans "Prometheus" (Ridley Scott, 2012), de même que l’apparence des « ingénieurs ».

Mais si "Dark City" ne contient pas à proprement parler d’ordinateurs ou de cyborgs, comment peut-il renvoyer au cyberpunk ? Tout simplement parce que le film évoque une machine contrôlant directement la vie humaine (comme dans "Matrix"). En outre, la technologie, de façon souterraine, se fait omniprésente et son impact est réellement négatif. On retrouve d’autre part une ambiance de film noir typique du genre, pratiquement à l’image des œuvres de Frank Miller (« Sin City », notamment). Enfin, les intentions des étrangers (à travers la transformation des souvenirs) s’apparentent à plus d’un égard à ceux des cyborgs (par exemple dans "Blade Runner"), en cela qu’elles visent à comprendre l’humanité jusqu’à la racine. D’une ambition peut-être surdimensionnée, "Dark City" – en dépit de quelques lacunes liées à des coupes budgétaires – se pose comme l’une des pierres angulaires du cinéma cyberpunk.

eXistenZ

David Cronenberg, 1995

Parce qu’elle ne recherche jamais le grand spectacle et s’en tient rigoureusement à un cadre à hauteur d’homme, la mise en scène du David Cronenberg de "eXistenZ" dérange. Ainsi presque exclusivement en huis-clos, évitant les plans d’ensemble et les scènes d’action épiques, le film est probablement l’œuvre cyberpunk la plus étrangement réaliste. Point ici de ville futuriste ou de technologies sonnantes et trébuchantes pour illustrer la dystopie, tout passe au contraire par le resserrement et le hors-champ, la frontière entre rêve et réalité. Les personnages évoluent dans un futur proche au sein duquel les joueurs de jeux vidéo, innombrables, utilisent dorénavant une console dite « pod » pour se relier à un monde virtuel. Contrairement aux machines habituelles, ce dispositif s’apparente à un amphibien génétiquement modifié se connectant au système nerveux par le biais d’un « bioport », en l’occurrence un orifice creusé dans le bas du dos du joueur. Cronenberg oblige, le système se veut ambigu à souhait, jusqu’à faire l’analogie entre l’orifice de connexion et un nouvel organe sexuel. C’est que le cinéaste canadien ne voit pas différemment notre dépendance aux technologies, lesquelles empiètent sur nos rapports sexuels, les vampirisent.

Mais là n’est pas l’essentiel du propos tant "eXistenZ" (davantage encore peut-être que "Matrix") a vu notre futur : la dilution de nos interactions réelles au profit d’un fantasme technologique (internet puis les smartphones), la mainmise de quelques grands groupes jouant les chefs d’orchestre du contemporain (ici Antenna Research). Élément génial aussi de ce long-métrage : le caractère organique de la console de jeu, qui allégorise tout l’analyse du réalisateur et démontre à quel point les machines font désormais partie intégrante de notre identité jusqu’à la symbiose. Aussi, au gré de ce film infiniment proche des obsessions de Philip K. Dick, Cronenberg n’idéalise pas la mouvance cyberpunk, bien au contraire. À titre d’exemple, la célèbre conceptrice Allegra Geller n’apparaît pas bien longtemps comme un messie capable d’affranchir le tout-venant des chaînes du réel : on la perçoit aussi comme celle participant à l’assujettissement global (sous couvert de liberté). De fait, le regard du Canadien se veut donc résolument corrosif et pessimiste.

Minority Report

Steven Spielberg, 2002

On pourrait penser que l’esthétique parfois lisse et aseptisée du cinéma de Steven Spielberg ne sied pas tout à fait au caractère hybride du cyberpunk – n’en retranscrit pas suffisamment l’ambiance putride, l’horreur larvée sous les apparences. Mais ce serait oublier que derrière l’aspect clinique de la mise en scène de l’Américain, jaillissent par à-coup des formes composites témoignant de la dystopie, ne serait-ce qu’à travers sa colorimétrie trop lugubre pour ne pas convoquer le polar. Une façon d’illustrer en creux l’impossibilité du monde infaillible (perfection de la technologie et de la structuration de la société) pourtant si vanté par l’état totalitaire de "Minority Report" – notamment la possibilité d’empêcher tout crime. Nous sommes à Washington en 2054 et le récit suit John Anderton, commandant à la tête d’une nouvelle unité de police : PréCrime. S’appuyant sur la capacité d’êtres exceptionnels (dits « precogs », à savoir des enfants de drogués doués de précognition et spécialement formés à la conjecture par le gouvernement) de prédire avec précision la réalisation d’un méfait, John excelle à analyser leurs visions pour ainsi être en mesure de toujours stopper le futur criminel avant même qu’il ne soit passé à l’acte.

Dans cet écheveau dickien (adapté justement d’une nouvelle de Philip K. Dick), le commandant se retrouve malgré lui le révélateur du mensonge latent, mettant ainsi en évidence le cauchemar orwellien – abolition du libre-arbitre – que distille "Minority Report". Sans jamais trop faire de la réflexion morale l’enjeu central de son film, Spielberg possède ici cela de visionnaire qu’il nous incite à toujours remettre en question n’importe quel système en place, et ce, qu’il nous paraisse juste ou pas. De la sorte, le metteur en scène s’autorise une critique retentissante de nos sociétés. Plus que jamais, le film de Spielberg mérite d’être redécouvert pour sa vision du futur on ne peut plus connexe avec les avancées technologiques contemporaines : il suffit de penser aux systèmes de reconnaissance faciale installés en Chine depuis 2017, lesquels considèrent comme suspect toute personne achetant une arme, de la corde, des couteaux ou des sacs plastiques. Ainsi, le design resplendissant et rassurant des appareils parsemant "Minority Report" cachent une réalité impitoyable, comme si par-dessous les dehors d’un monde convaincu de prévenir l’apocalypse, se dérobait une autre fin du monde encore plus vicieuse. Admirable dystopie cyberpunk.

Mais aussi… 20 autres films cyberpunks cultes

Metropolis, de Fritz Lang (1927)

Alien, le huitième passager, de Ridley Scott (1979)

New York 1997, de John Carpenter (1981)

Tron, de Steven Lisberger (1982)

Brainstorm, de Douglas Trumbull (1983)

Videodrome, de David Cronenberg (1983)

RoboCop, de Paul Verhoeven (1987)

Planète hurlante, de Christian Duguay (1995)

Johnny Mnemonic, de Robert Longo (1995)

Le Cinquième Élément, de Luc Besson (1997)

New Rose Hotel, d’Abel Ferrara (1998)

Matrix Reloaded, Wachowski bros. (2003)

Matrix Revolutions, Wachowski bros. (2003)

Paycheck, de John Woo (2003)

Dredd, de Pete Travis (2012)

Elysium, de Neill Blomkamp (2013)

Snowpiercer, le Transperceneige, de Bong Joon Ho (2013)

Mad Max : Fury Road, de George Miller (2015)

Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve (2017)

Ready Player One, de Steven Spielberg (2018)