Marqué durant ses années d’apprentissage par Le Dieu venu du Centaure, Ubik ou Glissement de temps sur Mars, Jacques Barbéri est indéniablement le plus dickien de tous les écrivains français. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, parmi lesquels Narcose, Le Crépuscule des chimères et L’Homme qui parlait aux araignées (tous trois aux éditions La Volte), il ne cesse de broder sur les thèmes de la réalité, de la mémoire et du temps. Il a participé à l’anthologie-hommage Dimension Philip K. Dick (Rivière Blanche, 2008) et écrit le bref article que nous vous proposons maintenant.

« Lorsqu’elle est construction d’un monde fini et clos, la SF ne fait que rejoindre une démarche philosophique aujourd’hui en morceaux, dont elle prend le relais dans la création d’une totalité signifiante et réglée. Ce dernier désir est celui du propriétaire : préférons-y le désir éclairant souple, créateur, dilapidateur, de l’aventurier. »

Yann Hernot

Science-fiction et totalité« Le temps est la mémoire de l’espace. »

Charles Bignoux

Vita Neurox

Le cerveau humain est en contact permanent avec lui-même et les différentes zones qui le constituent dialoguent entre elles sous forme de mécanismes de réentrée au sein des réseaux de neurones. À chaque instant, il sélectionne un flux de données, en consolide certaines, en efface d’autres. Des groupes de neurones se renforcent, d’autres s’affaiblissent en fonction des stimuli mandatés par le monde extérieur. Le cerveau reconstruit ainsi continuellement sa mémoire et, ce faisant, il construit à chaque instant un nouveau monde.

C’est ce que l’on peut conclure du darwinisme neuronal, une séduisante théorie élaborée à la fin des années quatre-vingt par Gerald Edelman et qui pourrait expliquer les errances de nombreux personnages dickiens. À moins que, par un effet de feed-back quantique, ce ne soient les visions prémonitoires de Dick qui viennent étayer les recherches les plus en pointe sur la mémoire, la conscience et la perception du temps.

Chez Dick, en effet, les objets, les événements et parfois la matière dans son ensemble perdent toute relation objective avec le temps et l’espace. La nourriture se décompose brusquement, les pièces de monnaie qui se trouvent au fond de votre poche n’ont plus cours. Les cigarettes se consument avant d’être fumées. Le temps linéaire, qui projette sa flèche du passé vers le futur manque inévitablement sa cible. Les réseaux de neurones s’affolent. Essayent de reconstruire une mémoire stable. Mais comment asseoir une quelconque mémoire sur une ligne de temps brisée ? Si la notion même de passé est remise en question ? Par un phénomène d’Ubikuité, le temps s’est déchiré et la mémoire n’a pas d’autre choix que de se reconstituer pour construire un nouveau monde dont le principe de réalité ne sera pas plus inaltérable que le précédent.

D’où l’angoissante conclusion : un souvenir en vaut-il un autre ? Existe-t-il quelque part un univers véritable, un univers qui échappe à toute subjectivité ?

C’est la douloureuse question que se pose Douglas Quail, le protagoniste de la nouvelle « Souvenirs à vendre », à qui on a implanté le faux souvenir d’un voyage sur Mars. Un voyage virtuel parmi tant d’autres, proposé par la Rekal Incorporated à tous ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir une virée planétaire en chair et en os. Mais au moment de trafiquer sa mémoire, les techniciens de Rekal s’aperçoivent que de faux souvenirs ont déjà été implantés. Plusieurs strates mémorielles vont ainsi cohabiter dans une conscience unique. Comment distinguer alors la vérité de l’illusion ? Est-il même nécessaire de les distinguer ? Ne vaut-il pas mieux se résoudre à les accepter toutes ? Faire confiance au darwinisme neuronal qui fera comme d’habitude sa sélection naturelle pour reconstruire la mémoire d’un nouveau monde mental ?

Cette notion de faux souvenirs, « d’implants mémoire », génératrice de réalité virtuelle, fait de Dick un étonnant visionnaire et l’incontestable précurseur de toute la vague cyberpunk des années quatre-vingt. William Gibson a d’ailleurs fait appel à Dick dès ses premiers textes comme dans la nouvelle « Johnny Mnemonic » dont le héros éponyme se balade avec « des centaines de mégaoctets planqués dans la tête ». Mais aucun d’entre eux n’en a poussé les implications métaphysiques aussi loin que Dick.

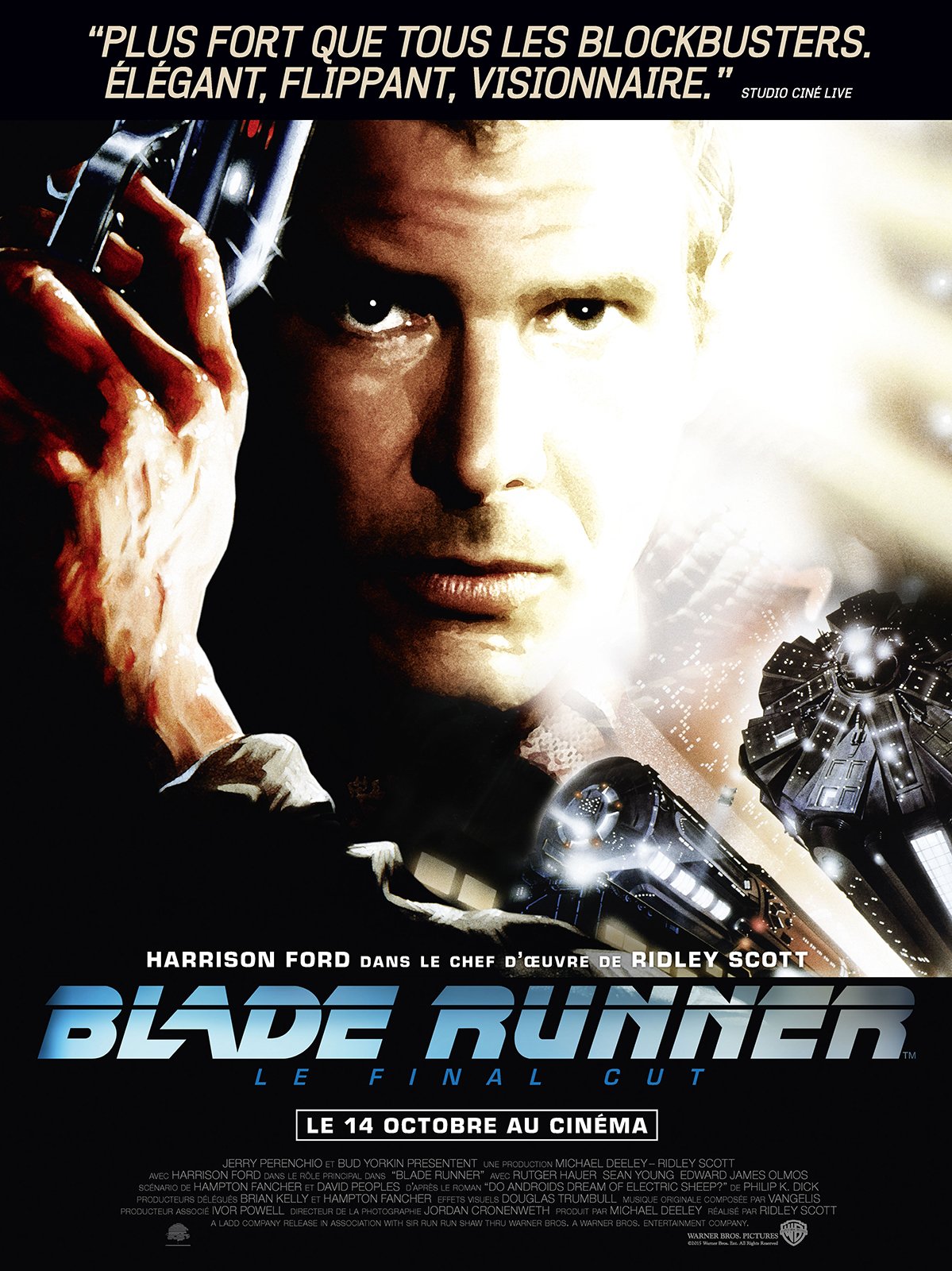

Ridley Scott a, par ailleurs, poursuivi cette entreprise visionnaire en établissant les fondements de l’esthétique cyberpunk avec l’adaptation cinématographique d’un roman de Dick : Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Une question à laquelle l’auteur répond par la négative. Un androïde à qui l’on a implanté de faux souvenirs, qui pense lui-même être un homme doué de mémoire et que seule une impressionnante batterie de tests peut distinguer d’un humain véritable, rêve incontestablement de moutons organiques. Il veut même en acquérir un, un vrai, un vivant et non un simulacre électrique. On n’est à tout moment que ce que l’on a conscience d’être. Mais alors, cet androïde est-il intrinsèquement plus proche de l’homme que de la machine ? La conscience d’être un homme suffit-elle à faire de vous « réellement » un homme ? Les souvenirs implantés artificiellement, ou fabriqués au jour le jour par nos réseaux de neurones, sont-ils fondamentalement différents ? Est-ce que Robocop, le flic cyborg mis en scène par Paul Verhoeven, devient plus humain lorsqu’il se souvient avoir été entièrement constitué de viande et d’os avant de devenir une machine à faire régner la loi ? Est-ce que Garson Poole, le protagoniste de la nouvelle « La Fourmi électrique », devient « autre chose » lorsqu’il découvre à l’occasion d’un séjour à l’hôpital consécutif à un accident qu’il n’est pas un humain mais une fourmi électronique, un robot organique ? Qu’est-ce qui différencie un androïde qui vit sur de faux souvenirs, d’un homme qui n’arrive pas à faire le tri dans les siens, comme Douglas Quail dans « Souvenir à vendre » ou dans Total Recall, le film qu’en a tiré Paul Verhoeven ? L’homme ne serait-il en fin de compte qu’une complexe mécanique mentale, une machine comme les autres dont la spécificité serait de générer de la fiction ?

Mais si la conscience qu’a l’individu de son passé est sujette à caution, qu’en est-il de la conscience collective, de la réalité historique ? Dick affronte cette problématique dans son roman Le Maître du Haut Château. Il y décrit un monde où les forces de l’Axe ont gagné la guerre en 1947. L’ouest des U.S.A. est sous contrôle et occupation des forces japonaises. Un romancier, Hawthorne Abdenson vit dans un haut-château ; il y rédige un livre qui décrit un univers parallèle où les Alliés ont gagné la guerre en 1945. En glissant brusquement dans notre univers, un autre protagoniste du roman, M. Tagomi, va découvrir à ses dépens qu’il ne s’agit pas d’une simple fiction mais d’une « autre réalité ».

À la fin du roman, une femme apparaît sur le porche et dit à Abdenson que son roman est vrai ; que l’Axe a vraiment perdu la guerre.

Dans sa célèbre conférence donnée à Metz en 1977, Dick commente ainsi la conclusion de son récit : « L’ironie de cette fin – Abdenson qui découvre que ce qu’il croyait être de la fiction sortie de son imaginaire était en fait réel –, l’ironie est la suivante : que mon propre travail supposé fictif, Le Maître du Haut Château, n’est pas de la fiction. »

« L’Allemagne et le Japon n’ont pas gagné la guerre. Mais qui l’a gagnée ? » s’interroge alors ironiquement Carlo Pagetti, spécialiste italien de l’œuvre dickienne.

C’est Eric Sweetscent, le protagoniste d’un autre roman chronolysé de Dick, En attendant l’année dernière, qui lui fournit la réponse : « Nous vivons dans une illusion quotidienne. Quand le premier barde a commencé de débiter la première épopée racontant quelque ancienne bataille, l’illusion est entrée dans notre existence. L’Iliade est une "imposture" au même titre que ces robenfants échangeant des timbres devant la porte. »

L’histoire ne serait donc qu’un labyrinthe plein de pièges et d’illusions, le produit du darwinisme neuronal à l’échelon collectif, de la synchronicité tribale des processus de réentrée des cartes neurales excitées par d’insaisissables stimuli, le produit d’hommes-machines générateurs de fictions.

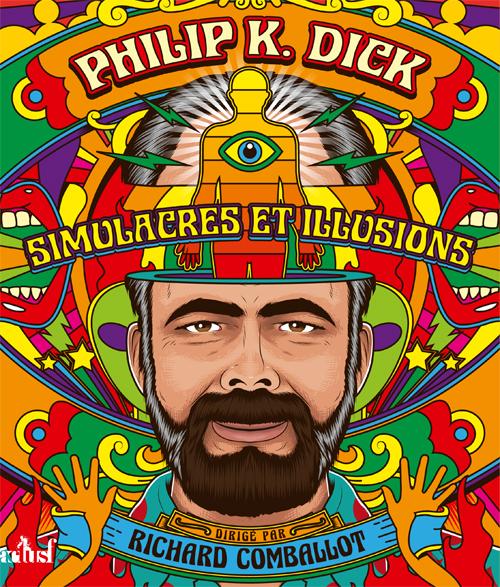

Dès la fin des années cinquante, en abandonnant une certaine posture objectiviste de la SF classique, Philip K. Dick, tout comme l’auteur anglais J. G. Ballard, créateur du concept « d’espace intérieur », fait éclater les limites du genre en produisant des « œuvres ouvertes » selon l’expression d’Umberto Eco ou, comme le précise Yann Hernot dans son article « Science-fiction et totalité », des « œuvres questionnantes plus que répondantes, qui acceptent le jeu avec un extérieur problématique qui, plus que jamais dans la prolifération folle de ses transformations, reste à penser. »

Comme Palmer Eldritch, le Dieu venu du Centaure, qui propage l’illusion dans le monde entier, Dick a introduit le doute et l’illusion dans le monde structuré et codifié de la SF classique. Et même si, aujourd’hui encore, quelques plumitifs frileux se cachent derrière certaines vérités, croyances ou modèles, la fiction a inexorablement entrepris de dévorer le réel.