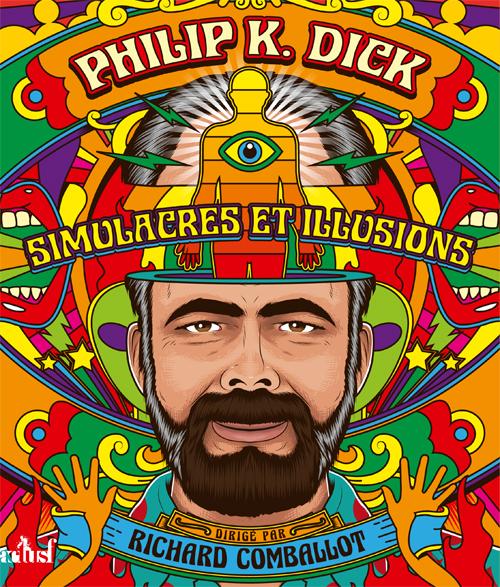

Cet article d'Hervé Lagoguey a été publié dans la monographie consacrée à Philip K. Dick - Philip K. Dick, Simulacres et illusions.

Toutefois, dans un soucis de lisibilité, celui-ci sera découpé en deux parties.

Lorsque Dick commence à publier des nouvelles de science-fiction, en 1952, il s’inspire des thèmes les plus conventionnels du genre : la guerre, les dictatures, les rencontres extraterrestres, les mutants, les mondes parallèles, et bien sûr les voyages temporels. Quand il aborde le thème protéiforme du temps, il le fait selon les codes de la science-fiction d’alors, et quelques exemples donneront un aperçu de sa production dans ce domaine. À l’image d’un Silverberg, passionné par ce thème depuis qu’il a lu Wells, Dick a beaucoup joué des possibilités offertes par ce sujet. Il s’intéresse aux paradoxes temporels dans « Le Crâne » ou « Un auteur éminent », aux vaines tentatives de changer le cours d’un destin que l’on sait funeste dans « Interférence », aux visions des futurs possibles dans « Le Monde de Jon », à la boucle temporelle ou au circuit fermé dans « Pitié pour les temponautes ». Le voyage dans le temps a été aussi au cœur de romans alimentaires, comme Docteur Futur, où un médecin du XXIe siècle est arraché à son époque pour atterrir en 2405, car il est le seul à pouvoir sauver la vie d’un leader rebelle, argument pour le moins tiré par les cheveux. Notons que Dick équipe parfois ses personnages d’une « pelle temporelle », instrument fort pratique qui permet d’arracher des objets à leur époque quand on ne peut s’y déplacer soi-même. Comme l’écrit Daniel Fondanèche, « Le temps rôde dans toute l’œuvre de Dick »1, et cet article ne prétendra donc pas à l’exhaustivité.

Les œuvres les plus intéressantes sont les romans où l’auteur s’empare du motif temporel pour le lier et le plier à ses propres préoccupations, ainsi résumées : « En un certain sens […] le temps n’est pas réel. Ou peut-être est-il réel, mais pas de la façon dont nous en faisons l’expérience ou dont nous l’imaginons »2. Partant de ce postulat typiquement dickien, cet article sera basé sur deux grands axes. Nous verrons d’abord, à travers différentes représentations du temps chez cet auteur, en quoi le temps « n’est pas réel », puisque selon Dick, qui balaie les principes de linéarité et de causalité, le temps peut être truqué, illusoire, à rebours, multiple. Conjointement, nous verrons de quelle manière ces temps « autres » sont liés à l’exercice d’un pouvoir, qu’il soit individuel, politique ou militaire, puisqu’il s’avère que cette manipulation du temps n’est jamais un exercice gratuit. Ensuite, nous analyserons en quoi cette maîtrise du temps est somme toute très relative, et s’avère être un instrument de pouvoir à double tranchant. En effet, ces manifestations d’un « temps incertain » concourent à créer des univers dystopiques, en proie à tous les maux et les spasmes du monde, au totalitarisme, au chaos, aux conflits et à l’entropie.

Truquer le temps de l’Histoire

On le sait, dans le monde selon Dick, de « Colonie » à « La Fourmi électrique », on truque beaucoup : la réalité, les êtres, les objets, et le temps n’échappe pas à cette règle. On découvre ainsi les mécanismes d’un temps truqué dans Le Temps désarticulé et La Vérité avant-dernière. Le terme « truqué » ne nous est pas seulement soufflé par une célèbre nouvelle de l’auteur3, mais parce que dans ces deux romans, on construit l’illusion d’une époque historique grâce à des moyens réalistes qui pouvaient déjà être mis en œuvre à l’époque où ils ont été écrits, et encore plus de nos jours grâce aux progrès de la technologie et à l’avènement de l’ère numérique. L’action du Temps désarticulé4 se déroule en 1998, dans un monde en guerre, mais on ne l’apprend qu’aux deux tiers du roman, puisque tout est organisé pour faire oublier cette information au héros et principal point de vue du récit, Ragle Gumm. Écho du Berkeley des jeunes années de Dick5, la ville tranquille où se déroule l’action est un village carton pâte à la Truman Show6, animé par une troupe d’acteurs dont le rôle consiste à se comporter comme s’ils vivaient en 1959. Dans cette île hors du temps, le quotidien se déroule selon des repères qui renvoient à une conception cyclique et routinière du temps : les impôts, la mode, la météo, les saisons, le livre du mois à acheter, selon un principe simple : « tout change et rien ne change ». Ce truquage du temps, artificiellement figé dans une époque révolue, a une raison précise : grand stratège militaire, Gumm a fini par craquer et s'est retiré mentalement dans l'époque paisible de son enfance, avant la guerre. Pour continuer à utiliser ses talents, les autorités ont recréé ce monde paisible, où Gumm joue au concours du journal local « Où sera le petit homme vert demain ? ». Sans le savoir, en participant à ce jeu, inoffensive transposition d’un véritable jeu de guerre, il continue à localiser les frappes des missiles ennemis et contribue à sauver des vies. En ne cherchant pas à soigner Gumm, mais en entretenant une amnésie judicieusement exploitée, les autorités font en sorte qu’il remplisse au mieux ses fonctions dans l’époque qu’il a pourtant chassée de sa mémoire. Instrument de pouvoir militaire et stratégique, cette construction d’une époque factice vise comme tant d’autres à exploiter un sujet, mais dans les textes de notre corpus, ce truquage du temps a ceci d’unique qu’il ne s’impose pas à son sujet. Au contraire, il se construit autour de ce sujet, et se met au diapason de sa propre régression mentale et temporelle, le dehors s’adaptant aux névroses du dedans.

Depuis les théories d’Einstein — sur la relativité — et de Minkowski — sur le continuum espace-temps —, il est courant de parler du temps comme de la quatrième dimension, qui s’ajoute aux trois dimensions de la géométrie euclidienne. Pourtant, c’est uniquement avec les possibilités offertes par ces trois dimensions spatiales (hauteur, largeur, profondeur) qu’est créée l’illusion d’une époque dans Le Temps désarticulé, avec cette ville factice mais tangible. Et c’est une manipulation en deux dimensions que propose La Vérité avant-dernière, par le biais d’images, à la télévision et dans les journaux. Dans ce roman inspiré de la nouvelle « Les Défenseurs », le mensonge historique est l’inverse de celui mis en œuvre dans Le Temps désarticulé, puisque l’illusion entretenue est celle d’un temps de guerre, alors que la réalité est celle d’un temps de paix. Enfermées dans des abris souterrains, les populations sont abreuvées d’informations sur les ravages d’un conflit soi-disant sans fin, alors que celui-ci est terminé depuis treize ans. Cette désinformation vise à faire croire aux hommes que la Terre est un désert post-atomique — ce qu’elle est réellement dans d’autres romans dickiens comme Dr Bloodmoney (1965) ou Deus Irae (1976) — et permet ainsi de les garder sous contrôle. La manipulation se fait aussi par le verbe, des spécialistes du discours mettant dans la bouche du leader virtuel Yancy des propos tout aussi efficaces que ces visions d’apocalypse un rien hollywoodiennes. Pareille supercherie peut se justifier parce qu’il faut mettre fin au chaos, réparer ce qui a été détruit, dissuader les hommes de recommencer, puisqu’on le sait, l’histoire est un éternel recommencement, même des plus graves erreurs7. Il n’en reste pas moins vrai que, comme dans toute bonne dystopie sociale, l’élite qui truque la vérité historique a tous les pouvoirs et tous les privilèges, puisqu’elle profite des avantages d’un monde restauré alors que la populace en est privée, vivant en total décalage sur le plan spatial — parquée sous terre alors qu’elle pourrait retrouver la surface — et sur le plan temporel — figée dans un faux-semblant historique qui a treize ans de retard sur le cours réel des choses.

Si le temps qui passe se mesure à l’aune des événements historiques, ces deux récits truquent le temps, l’un en créant une société non-événementielle au beau milieu d’un monde en proie au chaos, et l’autre en inventant une spirale d’événements catastrophiques, alors qu’en réalité la paix et l’ordre sont revenus. Dans les deux cas — ville carton pâte ou manipulation médiatique — le trucage du temps est dans l’ordre du réalisable. On peut notamment penser aux mal-nommés ministères de l’information des différents régimes dictatoriaux de l’Histoire. Comme le souligne Hannah Arendt, « les faits dépendent entièrement du pouvoir de celui qui peut les fabriquer »8. La manipulation des médias, la fabrication de décors, de personnages, voilà des moyens qui peuvent contribuer à créer l’illusion d’une époque hors du temps, et ce faisant, entraîner une négation partielle ou locale de l’histoire, pour mieux asseoir un pouvoir. Le propos de Dick est clair, puisque le maître des images de La Vérité avant-dernière est un réalisateur allemand du nom de Gottlieb Fischer, révisionniste selon qui ce sont les Anglais qui ont provoqué Buchenwald.

Dans ces textes dickiens, l’Histoire, petite ou grande, est perpétuellement sous influence, mais les moyens mis en œuvre pour la manipuler sont plus élaborés que le simple discours. La reconstruction de l’histoire, c’est un principe que l’on retrouve à plus grande échelle dans Le Maître du Haut Château, un modèle d’uchronie où le temps de l’Histoire a dévié du cours que nous lui connaissons, puisque dans ce récit les Allemands et les Japonais ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce là la vérité historico-temporelle ultime ? Peut-être pas, et les personnages du roman se posent la question, cette vérité étant mise en doute dans un petit livre qui circule sous les manteaux, La Sauterelle pèse lourd, qui est une uchronie à l’intérieur de l’uchronie, puisque ce récit postule que ce sont au contraire les Alliés qui ont gagné la guerre. La place fait défaut pour consacrer à ce roman toute l’attention qu’il mériterait, mais il a déjà été largement commenté, en particulier par Daniel Tron9, qui analyse la construction de l’uchronie et ses différents niveaux, et Laura Campbell10, qui insiste sur les problèmes de chronologie, des clefs qui laissent à penser que toutes les données du roman sont sujettes à caution, même les plus factuelles. Ici, mon propos est de souligner que le meilleur moyen de soumettre un peuple une fois pour toutes, en cessant de recourir à la violence ou à la terreur11, c’est de l’amener à croire qu’il est vaincu, en l’écrivant partout, dans les journaux et les livres d’histoire. La subversion du temps historique — un temps réel, respectant des faits objectifs dans une chronologie non altérée — est un instrument de pouvoir, le rêve de reconstruction de tout Goebbels en herbe. « La force de la propagande totalitaire […] repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel », souligne H. Arendt. Les couper de la vérité historique fait partie de cette stratégie, un principe qu’Orwell applique dans 1984, où celui qui a la main mise sur le passé — c’est-à-dire l’histoire — possède le pouvoir.

La linéarité temporelle en question

Contrôler le temps, le ralentir ou l’accélérer à sa guise, est un des fantasmes les plus répandus après celui du voyage dans le temps. Dick remet en question la linéarité temporelle dans certains récits, comme Ubik (1969), où le temps est sous contrôle grâce aux miracles de la cryogénie. La vie des personnes sur le point de mourir est suspendue, et les quelques heures qui leur restent s’étirent sur de longues années de silence, silence seulement interrompu à l’occasion des « Heureux Jours de Résurrection », pour leur annoncer de grandes nouvelles ou les consulter sur des questions d’importance. De manière littérale, Ubik illustre l’idée que « la quatrième dimension introduit à l’idée d’une possible conquête technologique du domaine des morts »12. Voir le temps suspendre son vol, c’est un fantasme vieux comme le monde, que nul n’a mieux exprimé que Lamartine. C’est le rêve de contrôler l’horloge biologique, tant et si bien qu’il est en notre pouvoir de repousser l’heure de la mort, et mieux encore, de provoquer à souhait des retours à la vie. « Mon heure est venue », dit-on lorsqu’on sait que la fin est proche. Il s’avère que ces héros dickiens nommés les « semi-vivants » (half-lifers) ne sont plus en mesure de prononcer cette phrase, même si « en reculant l’horloge de la mort, on ne l’empêche pas de sonner »13. Mais là encore, on le verra, ce contrôle du temps est tout relatif.

Dans une scène de À Rebrousse-temps, un protagoniste prend une drogue qui ralentit le temps, mais pas pour tout le monde, ce qui crée un décalage dans la perception du temps et dans les déplacements. On voit alors ce personnage remplir une mission d’espionnage, aussi rapide que le super héros Flash, ou que les héros de la nouvelle de Wells, « Le Nouvel Accélérateur »14, alors qu’autour de lui les autres ont l’air de statues immobiles. Là encore, avoir l’emprise sur le temps confère un pouvoir considérable, celui d’avoir littéralement une longueur d’avance sur les autres. Il est en revanche des situations où le temps échappe à tout contrôle. Dans À Rebrousse-temps, l’ensemble du récit est structuré par un phénomène qui, malgré son appellation scientifique (« l’effet Hobart »), n’en est pas moins miraculeux : le flot du temps inverse subitement son cours. Résultat attendu, on voit les morts revenir à la vie comme autant de Lazare15. Les « moratoriums » (chambres funéraires) se transforment en « vitariums », lieux où l’on prépare le retour à la vie des « anciens-nés » (old-borns), étrange néologisme qui évoque le nouveau-né septuagénaire du « Curious Case of Benjamin Button » de Fitzgerald (1922), et qui rend compte d’un phénomène pour le moins déstabilisant. En effet, cette inversion du temps biologique a des conséquences inattendues, dont certaines ne sont pas du meilleur goût ou d’une grande logique. Les adultes rajeunissent, certes, mais les nouveaux-nés rejoignent le ventre de leur mère pour y redevenir embryon. Au quotidien, les hommes se collent des poils de barbe au petit matin, les personnages fument des mégots qui se transforment en cigarettes intactes ou dégurgitent leur nourriture...

Dans ce cas, une impossible logique n’exigerait-elle pas qu’ils marchent et parlent aussi à l’envers ? Si l’effet est facilement réalisable au cinéma, et ce pour de courtes scènes, à l’écrit l’exercice de style est plus difficile à accomplir face à des lecteurs qui vivent toujours selon une chronologie linéaire. Dick se heurte ainsi à un obstacle noté par Ricœur : « Le temps du roman peut rompre avec le temps réel : c’est la loi même de l’entrée en fiction. Il ne peut pas ne pas le configurer selon de nouvelles normes d’organisation temporelle qui soient encore perçues par le lecteur comme temporelles »16. Ici, « l’échec » de Dick est double : non seulement il ne va pas au bout de sa propre logique, mais le monde à rebours est le plus souvent dépeint selon les modalités d’un monde au temps linéaire — une contradiction qui pourrait contribuer à l’atmosphère chaotique du roman. Dans l’œuvre plus aboutie qu’est Glissement de temps sur Mars, Dick parvient à casser cette linéarité narrative, en répétant plusieurs fois la même scène à plusieurs personnages, en la replaçant à différents moments de la narration, nous ramenant en arrière sans que l’on puisse savoir lequel d’entre eux revit cette scène, qui devient un épisode psychotique central du roman.

Dans le contexte de À Rebrousse-temps, il est hors de question de contrôler le flot du temps. En revanche, s’emparer des ressuscités les plus célèbres ou les plus charismatiques, rallier ces « anciens nés » à sa cause et en faire des symboles, voilà qui confère un surcroît d’influence ou d’autorité, et voilà pourquoi le leader religieux nommé l’Anarque Peak est la proie de toutes les convoitises. Enrichi de son expérience de la mort et de son retour d’entre les morts, il est en mesure d’attirer des millions de fidèles, et même de fonder une nouvelle religion où le concept de résurrection n’est pas un vain mot.

Voir le futur

Un autre fantasme ancré dans l’imaginaire collectif est de pouvoir lire l’avenir, ce qui est une façon de voyager dans le temps, ne serait-ce qu’en esprit. En bon disciple de Van Vogt, Dick a peuplé son univers de mutants, parmi lesquels on trouve les précognitifs, ou précogs, des êtres capables de savoir de quoi demain sera fait. Leur talent est très demandé, en particulier par les hommes de pouvoir. Dans Glissement de temps sur Mars, un jeune garçon du nom de Manfred Steiner vit mentalement dans une trame temporelle en avance sur celle de ses contemporains. En raison de ce décalage permanent, il ne peut communiquer verbalement avec ses semblables et est diagnostiqué comme autiste. Capable de « lire l’avenir », puisqu’il y vit déjà, il communique ses visions par des dessins. Un homme puissant dénommé Arnie Kott le prend sous sa coupe, mais ce n’est que pour exploiter son talent à des fins commerciales, hors de toute considération humaniste, en digne représentant de « l’horreur économique ».

Dans « Rapport minoritaire », les précogs sont sous la tutelle de la police, au service d’une noble cause peut-on penser, puisque leurs talents sont utilisés pour empêcher des crimes d’être commis. Mais l’enfer étant, on le sait, pavé de bonnes intentions, le système mis au point marche si bien que les camps de travail sont remplis de criminels… en intention, punis aussi sévèrement que s’ils étaient passés à l’acte. Certains criminels sont rattrapés par leur passé, ceux de cette nouvelle le sont par leur futur, hantés par des crimes qu’ils ne commettront jamais.

Les Chaînes de l’avenir met en scène un précognitif qui se rapproche plus du prophète que ses congénères. Grâce à sa capacité à voir un an dans le futur, Jones accède au pouvoir, passant du statut de diseur de bonne aventure à celui de dictateur idéologue. Dick multiplie les points communs entre Jones et Hitler : Jones a du charisme, des talents d’orateur, il sait manipuler les foules, qu’il dresse face à un ennemi imaginaire. Il a écrit un livre qui s’intitule Mon combat moral, et sa chute se conclut par un suicide. Faisant le lien entre les deux hommes, un des personnages se demande si Hitler lui aussi n’était pas un précog, un « mauvais mutant » en quelque sorte. Spectateur attentif de la montée du Nazisme et des événements de la Deuxième Guerre mondiale pendant son adolescence, Dick fera plus tard de nombreuses recherches sur le thème pour l’écriture du Maître du Haut Château, cultivant ce mélange de fascination et de répulsion pour le tyran suprême.

Pensons enfin au mutant de « L’Homme doré », qui peut pré-voir exactement ce qui va lui arriver dans les dix prochaines minutes, et entrevoir les variables de la prochaine demi-heure. Mais dans un monde où les mutants sont traqués, parqués dans des camps ou euthanasiés, ce don ne lui sert qu’à fuir et à échapper à ses poursuivants, dont il visualise les actions comme un joueur d’échecs devinant où son adversaire va déplacer ses pions. Malgré sa foi en « l’humain authentique », Dick n’a jamais fait preuve d’un grand optimisme dans ses récits, et il semble que, volontairement ou non, la possibilité de lire l’avenir n’est jamais exploitée à des fins altruistes et n’est jamais suivie de conséquences heureuses. Si l’on peut voir l’avenir chez Dick, on ne le voit jamais en rose.

A suivre...

Notes

1. Daniel Fondanèche, « Dick, prophète libertaire », in Regards sur Philip K. Dick, Hélène Collon, Encrage, 1992.

2. « Comment construire un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard », in Le Crâne, Denoël, 1986.

3. « Le Père truqué » (1954)

4. Time Out of Joint emprunte son titre à un vers du Hamlet de Shakespeare, Acte I, Scène V : « The time is out of joint. O cursed spite / That ever I was born to set it right ! » Dans le roman de Dick, tout finit par s'articuler quand le temps régressif cède la place au temps actuel sous la pression du réel.

5. Dans un autoportrait, Dick parle d’atmosphère monotone (« the dull quality of the society around me ») : « Self Portrait » (1968), in The Shifting Realities of Philip K. Dick, Lawrence Sutin, Vintage Books, 1995. Ambiance que l’on retrouve dans ses romans mainstream, comme Les Voix de l’asphalte.

6. Le film de Peter Weir (1998) offre de nombreux parallèles avec le roman de Dick : une ville studio de cinéma, une population d’acteurs et un personnage principal qui découvre qu’il était à son insu l’objet de toutes les attentions.

7. Dick en donne une illustration radicale dans « Mission d’exploration » (1953), où les hommes fuyant la Terre réduite à un champ de mines et de ruines, débarquent sur Mars… pour constater que leurs lointains ancêtres y ont déjà causé les mêmes dégâts.

8. Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Le Seuil, 1972.

9. Daniel Tron, « La reconstruction de l’histoire, de Philip K. Dick au cinéma coréen contemporain », in Cycnos, Vol. 22, n°2, 2005.

10. Laura Campbell, « Dickian Time in The Man in the High Castle », in Extrapolation, Vol. 33, n°3, 1992.

11. Puisqu’il est question de dystopie, on peut rappeler ces propos d’Aldous Huxley, qui estimait qu’une dictature basée sur la violence et la terreur à la manière du 1984 de Orwell avait moins de chances de fonctionner sur le long terme qu’une dictature basée sur la suggestion, le conditionnement et la manipulation, dont un des modèles est évidemment Le Meilleur des mondes.

12. Gérard Klein, « La quatrième dimension et au-delà… », préface à Histoires de la 4ème dimension, Le Livre de Poche, 1983.

13. Jacques Goimard, « Le terminus et après », préface à Histoires d’immortels, Le Livre de Poche, 1983.

14. « The New Accelerator » (1901), où une drogue confère à ses utilisateurs le pouvoir d’agir et de penser mille fois plus vite que le commun des mortels. Un principe repris par Serge Brussolo dans Baignade accompagnée (1994).

15. Postulat que développe Brian Aldiss dans Cryptozoïque (1967), où la naissance serait la finalité de notre vie et la mort son commencement.

16. Paul Ricœur, Temps et récit II. La Configuration dans le récit de fiction, Le Seuil, 1987.