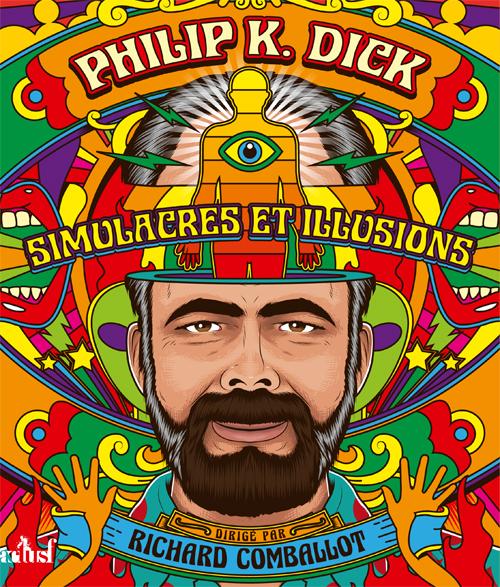

Cet article d'Hervé Lagoguey a été publié dans la monographie consacrée à Philip K. Dick - Philip K. Dick, Simulacres et illusions.

Toutefois, dans un soucis de lisibilité, celui-ci a été découpé en deux. Découvrez ci-dessous la seconde partie (Part 1).

Le temps multiple

On trouve aussi chez Dick des couloirs spatiotemporels multiples, dans En Attendant l’année dernière et Coulez mes larmes, dit le policier, deux romans qui soulignent la frontière ténue entre récit de voyage dans le temps et histoire de mondes parallèles. Ici, les voyages se font au moyen de drogues temporelles17, un thème que développera Michel Jeury avec la « chronolyse » dans Le Temps incertain (1973). Dans Coulez mes larmes, Alys, un personnage secondaire exerce son contrôle sur le héros Jason Taverner, en manipulant sa réalité spatiotemporelle, et en l’entraînant dans un monde où cette star de la télévision n’est rien ni personne. Il en résulte que le héros dépend de Alys, la seule à pouvoir l’aider une fois qu’il est passé de l’autre côté du temps. C’est un pouvoir strictement individuel et éphémère, un rêve érotomane devenu réalité jusqu’à ce que les effets de la drogue se dissipent.

Dans En Attendant l’année dernière, dont les paradoxes sont annoncés dès le titre, la maîtrise des couloirs du temps est, une fois encore, un instrument de pouvoir politique. En effet, le chef d’état Molinari pérennise son règne de dictateur bienveillant en fondant une dynastie constituée de doubles de lui-même, piochés à différentes époques, où il n’a pas connu un destin aussi prestigieux. L’incertitude règne quant à savoir si ces doubles viennent d’un futur ou d’un présent alternatifs, mais il est établi qu’il existe de multiples « lignes temporelles ». Molinari affirme ne pouvoir se déplacer que dans des présents parallèles, mais il a toujours des intuitions très fines de l’avenir, ce qui en fait un grand stratège. Si l’Histoire n’est pas écrite, si les futurs sont multiples, si le temps se présente « non pas comme une ligne droite, mais comme un arbre […] où se trouveraient représentés tous les univers possibles »18, il est possible d’influer sur le devenir d’une société ou d’un individu, tout particulièrement s’il est possible d’avoir un aperçu de ces différents futurs, comme dans « Rapport Minoritaire » ou « L’Homme doré ».

Des représentations dystopiques

De ces représentations du temps, il ressort des constantes, la première étant que « le temps est dissocié de son cours habituel »19. Tout comme la réalité n’est pas une et peut être manipulée, le temps n’est pas une donnée stable et définitive. Ce n’est pas un long fleuve tranquille qui va d’un point A dont on aurait oublié l’origine à un point B dont on ne sait dans quel futur lointain il se situe. On l’a vu, qui contrôle le temps ou l’illusion d’une époque a le pouvoir. À présent, ce qu’il faut ajouter, c’est que d’une façon ou d’une autre, toutes ces représentations du temps prennent une tournure dystopique. Ce caractère dystopique des récits dickiens se manifeste à travers une autre série de représentations : le totalitarisme, le chaos, les conflits, l’entropie, la déchéance, l’autisme.

Certains romans présentent des sociétés dont le caractère totalitaire est évident : dictature nazie dans Le Maître du Haut Château, qui contient des pages d’une extrême noirceur consacrées à la « solution finale » en Afrique ; dictateur démagogue dans Les Chaînes de l’avenir ; dictateur bienveillant, mais dictateur quand même dans En attendant l’année dernière ; dictature sociale d’une caste de privilégiés dans La Vérité avant-dernière ; état policier et camps de travail dans Coulez mes larmes et « Rapport minoritaire ». Dans d’autres textes, les représentations du temps s’accompagnent de phénomènes entropiques — Ubik, Glissement de temps sur Mars — ou de manifestations de conflit et de chaos — Le Temps désarticulé, À Rebrousse-temps. Ces textes illustrent à divers degrés que l’exercice de ce pouvoir grâce à la manipulation du temps implique un contre-pouvoir, une lutte pour s’emparer de ce pouvoir ou pour s’en affranchir. Et cette lutte passe par le rétablissement de la réalité temporelle ou de la vérité historique. Il arrive parfois que ce pouvoir soit si pesant, ou si difficile à contrôler, que celui qui l’exerce finit par faillir et rendre les armes.

Un contrôle vacillant

Les éléments qui remettent en question l’exercice de ce pouvoir sur la réalité spatiotemporelle sont multiples. Dans Le Maître du Haut Château, nous avons ce livre qui inverse le postulat historique de la diégèse principale, et qui sème l’espoir ou le doute dans l’esprit de ses lecteurs, selon qu’ils se situent du côté des opprimés ou des oppresseurs. Le vainqueur devient, paradoxalement, le vaincu, remarque P. Warrick20. Que la thèse de La Sauterelle pèse lourd soit vérifiée ou non, cela reste vrai tant la régression morale des tyrans est grande. On notera aussi qu’il existe un important commerce de contrefaçon d’antiquités et d’objets historiques, ce qui contribue à brouiller des repères essentiels tels que l’authenticité et l’historicité des artefacts. Dans Le Temps désarticulé, ce sont des objets qui ne sont pas censés exister, ou qui ne sont pas à leur place, dans l’espace ou dans le temps, qui, de curiosités, deviennent des indices puis des preuves d’une époque inconnue, par exemple un journal qui a en couverture Marilyn Monroe, une star inconnue dans la petite ville coupée du temps. Et lorsque le héros découvre la vérité, l’atmosphère paisible du début du roman vole en éclats pour faire place au chaos, à la guerre. La bulle hors du temps est crevée, et rien ne peut plus la préserver des contingences du temps réel. Des erreurs dans le temps truqué, il y en a aussi dans La Vérité avant-dernière, comme ces images d’hôpitaux militaires en activité alors qu’il n’y a plus de blessés à soigner. Et si les manipulateurs considèrent ces faux-pas comme une fatalité, ces erreurs donnent aux manipulés les plus sceptiques le courage d’aller voir de leurs propres yeux ce qui se passe à la surface. Fatalisme d’un côté et volontarisme de l’autre, ces deux attitudes amèneront au rétablissement de la vérité temporelle pour tous les reniés de l’Histoire, avec les risques de tension et d’explosion qu’une telle révélation et qu’un tel retour au temps réel impliquent.

Dans À Rebrousse-temps, l’inversion du cours du temps est à la fois une cause et un reflet du chaos généralisé qui règne dans une société à la dérive, voire anarchique. Tout comme dans le domaine commercial, les leaders politiques ou religieux de premier plan seront ceux qui auront intégré la nouvelle donne temporelle pour s’en faire une arme, qu’elle soit stratégique ou symbolique. À proprement parler, il n’y a pas de tyran dans cette société, car pas de contrôle possible, mais comme dans Fahrenheit 451 de Bradbury (1953) on y brûle les livres, en vertu d’une logique révélatrice de la folie de ce monde : le temps est revenu à une date antérieure à celle de leur parution. Là encore, nous sommes dans un contexte dystopique, celui d’un monde violent et chaotique, dénué de règles et de justice, un monde où règne la loi du plus fort, un monde en perte de repères, à commencer par le repère chronologique. Dans cette optique, le roman peut être lu comme la « métaphore d’un monde qui fonctionne à l’envers » 21, où la causalité des événements obéit à de nouvelles lois pour le moins déstabilisantes.

Dans Ubik, autre sombre roman22 où réalité et temporalité se disloquent, on constate un curieux phénomène de temps à rebours. Les objets ou les décors se transforment et prennent l’apparence qu’avaient leurs incarnations antérieures : les pièces de monnaie représentent le portrait de George Washington, une boutique d’ordinateurs se transforme en officine vieillotte, une voiture moderne en Ford T, un ascenseur en sa version rococo de 1910. La raison de cette régression est que l’effort est trop grand pour Jory, celui qui manipule la réalité du monde des semi-vivants plongés en stase cryogénique. Peu à peu, il perd le contrôle de son univers fictif, qui se dégrade. Jory est une force entropique qui se nourrit de la force vitale des autres, mais faute d’énergie, il voit à son tour sa création tomber victime de l’entropie. Et c’est en constatant ce phénomène temporel a priori inexplicable que les héros se rendent compte qu’ils sont pris au piège d’un monde illusoire.

La maîtrise des couloirs spatiotemporels au moyen de drogues est tout aussi fragile ou éphémère. Dans Coulez mes larmes, dit le policier, Alys Buckman prend au piège la star de télévision dont elle est éprise, grâce au KR-3. Mais la coexistence des différentes réalités spatio-temporelles apporte tellement d’informations au cerveau de la jeune femme que celui-ci finit par s’épuiser et mourir de vieillesse en deux jours. Deux jours de pouvoir dont le prix disproportionné se mesure à des dizaines d’années de vie. Dans En attendant l’année dernière, Molinari doit prendre un antidote au JJ-180, drogue dangereuse dont il faut contrôler les effets. Sans ce contrepoison, d’autres « voyageurs imprudents » sont condamnés à osciller de façon erratique entre le passé et l’avenir, isolés dans des limbes temporels qualifiés d’effrayants (dreadful).

Don ou malédiction ?

D’autres textes démontrent que ce pouvoir — en particulier celui de précognition — est un fardeau, et qu’il existe d’autres malédictions que celle de Cassandre. Comme le remarque Robinson, Dick inverse les données de l’Âge d’or de la science-fiction où, de façon positive, tout nouveau pouvoir vous transforme en surhomme. Dans Les Chaînes de l’avenir (titre infidèle à l’original mais révélateur de l’impasse dans laquelle se retrouve le héros), Jones parvient au sommet de l’état grâce à ses visions de l’avenir, mais c’est un don qui l’a ostracisé et qui a transformé sa vie en un cauchemar proleptique, le condamnant à vivre perpétuellement deux fois les mêmes scènes. Avant de devenir ce tyran éphémère, il considère déjà ce talent comme un fardeau. Une fois au pouvoir, ce don finit par le tétaniser, par le rendre incapable de toute initiative, car il a la vision de sa future déchéance et de sa mort. À ses yeux, le futur est déjà écrit, il ne sert à rien de vouloir infléchir le cours des événements, et l’idée de libre-arbitre lui est étrangère.

Quant aux précogs de « Minority Report », s’ils permettent d’influer sur le sort d’autrui, ils n’ont aucune maîtrise de leur destin. Physiquement difformes et retardés, réduits à une fonction, menant une vie végétative, ils sont aveugles à la réalité qui les entoure, destinés à voir un monde qui n’existe pas et n’existera sûrement jamais. Leur pouvoir, surhumain, les condamne à une vie de « moins qu’humains ». Le mutant de « L’Homme doré » est bien plus avantagé physiquement, mais malgré son aspect de Dieu grec, ce n’est qu’un animal séducteur et reproducteur sans cervelle. Il agit, mais ne pense pas, n’a pas le don de parole, et sa faculté de lire l’avenir n’est qu’une fonction réflexe, comme sauter haut ou courir vite. Son pouvoir, s’il ne l’handicape nullement, est en revanche une malédiction pour l’homo sapiens, qui voit peu à peu toutes les femelles de l’espèce être séduites et enfantées par ce représentant de « la race à venir », qui finira par régner sur la planète.

Ce talent de précognition est l’équivalent d’une prison mentale pour Manfred Steiner dans Glissement de temps sur Mars, qui vit son pouvoir comme une souffrance. Le jeune autiste est constamment plongé dans les terribles visions d’un avenir obscurci par l’entropie, aussi bien d’un point de vue personnel que collectif. Lorsqu’Arnie Kott se sert de lui pour savoir où construire son futur complexe immobilier, Manfred s’exécute, mais il ne voit déjà plus que les ruines de bâtiments qui ne sont pas encore construits, témoignage de la vanité de toute entreprise humaine. Et, plus terrible encore, l’image qu’a de lui l’enfant est celle du vieillard mourant qu’il sera un jour. Une vision de « ce qui n’est plus » partagée par un autre personnage dickien : « Jadis la vie, aujourd’hui l’agonie, demain un cadavre fait de poussière »23. Quel est l’intérêt de voir le futur, si ce n’est que pour entrevoir la fin de toute chose, à commencer par la nôtre ?

Dans En attendant l’année dernière, Molinari assied sa dictature grâce à la maîtrise des couloirs spatiotemporels, mais ce pouvoir est synonyme de devoir et de fardeau. Au mieux, c’est un moyen d’expier sa faute, l’erreur politique qui a mené son peuple à la guerre. Molinari est un tyran malade qui souffre en permanence, dans son corps et dans son âme, un martyr que Dick a imaginé comme un composé de Mussolini, de Lincoln et du Christ. Son corps est le réceptacle de toutes les souffrances, il meurt et il revient à la vie, selon les règles d’un cycle qui s’il est immuable n’en est pas pour autant naturel. Et toujours il cherche la rédemption, non pas pour lui-même mais pour son peuple. Contrairement à Hitler, qui estimait sa nation indigne de lui survivre, il ne souhaite pas entraîner son pays dans sa chute, et contrairement à Roosevelt, il ne mourra pas en plein mandat, avant la fin de la guerre. Et c’est son contrôle sur le temps, le temps de sa mort ultime et définitive, qui le différencie de ces autres hommes de pouvoir, qu’ils soient du côté du bien ou du mal.

Avoir le contrôle sur l’heure de la mort de ses proches, et la repousser, simuler le miracle de la résurrection, c’est aussi un pouvoir que possèdent les héros de Ubik, grâce à la stase cryogénique. Mais c’est un pouvoir tout relatif, voire illusoire, puisque les semi-vivants développent une existence autonome dont personne ne soupçonne la richesse, et que les frontières entre vraie vie et semi-vie s’estompent pour créer un univers instable et inquiétant où la question principale est « Suis-je vivant ou suis-je mort ? ». Ubik baigne ainsi dans une atmosphère crépusculaire et déstabilisante, où les repères majeurs sont abolis, à commencer par le clivage que l’on croyait jusque là insurmontable entre le temps de la vie et le temps de la mort. Il y a confusion, voire fusion, entre ces deux temps, et la trame narrative du roman s’achève par une phrase révélatrice de cette temporalité dont les séquences n’obéissent plus aux règles linéaires : « Tout ne faisait que commencer ». Dans À rebrousse-temps, il y a juste — si l’on peut dire — inversion, puisqu’à mesure que la régression chronologique suit son chemin, le temps de la mort devient le temps de la renaissance, et le temps de la naissance celui du retour à « l’avant vie ».

Conclusion

Si le temps peut être contrôlé ou détourné, ce n’est que de façon provisoire, car il s’ensuit généralement un dérèglement du temps. Les royaumes qui peuvent être construits grâce au contrôle du temps finissent toujours par se déconstruire, pas uniquement par le phénomène du temps linéaire qui passe inexorablement, mais par les effets de contrecoup d’un « temps incertain » qui finit par se décomposer ou se déchirer, sous la pression du temps universel. Pour s’expliquer sur sa fiction, Dick avait écrit un article intitulé « Comment construire un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard », ses personnages despotiques pourraient aussi se demander « Comment construire une illusion temporelle qui ne finit pas par se décomposer ? »

Le temps, c’est aussi l’entropie, un rouleau compresseur auquel il est impossible de se soustraire. Sous la pression de l’entropie, tout finit par retourner au désordre et à la poussière, comme dans les visions de Manfred Steiner, où le monde croule sous le poids du « gubbish », terme proche de « rubbish » (ordures). C’est en partie pour cette raison qu’il y a une constante chez Dick : le contrôle, l’ordre, la manipulation de la réalité spatiotemporelle, qui tournent parfois à la dictature, ne durent jamais longtemps. Quels que soient les moyens utilisés, après une période de doute, de déni, de résistance, l’ordre imposé de force fait place au chaos, duquel naîtra un nouveau monde avec de nouvelles règles, jusqu’au jour où tout sera remis en question, une fois de plus. Cette alternance, souhaitée par l’auteur, est peut-être ce qui se rapproche le plus d’un ordre naturel ou d’une temporalité cyclique chez Dick, qui est réfractaire à toute forme de pouvoir trop bien en place. On se souvient par exemple des grandes thèses paranoïaques de l’écrivain lors de la présidence de Nixon.

Ces représentations d’un temps manipulé et parasité dont il faudrait toujours se défier peuvent aussi déboucher sur un sentiment étrange, celui que le présent n’existe pas. Fredric Jameson note ainsi « l’absence du présent » et « la nostalgie du présent » que l’on peut éprouver à la lecture de ces récits dickiens, dont la perspective historico-temporelle propose une façon totalement différente de réfléchir au temps et à l’histoire24. Nous remarquerons enfin que, tous les récits étudiés étant conjugués sur la modalité du doute et de la suspicion, nous avons là une représentation du temps typiquement dickienne, relativiste et paranoïaque. Mais c’est aussi, comme l’affirme Christopher Palmer, une représentation postmoderne, en raison de ces frontières floues entre passé, présent et avenir, de la coexistence chaotique de différents plans temporels ou historiques, et de l’omniprésence d’un temps fabriqué, détraqué ou disloqué. En multipliant ces représentations, toutes plus suspectes les unes que les autres (on doute de l’époque, de l’Histoire, de la mort…), Dick rend encore plus insaisissable un concept qu’il était déjà bien difficile d’appréhender.

Première publication : in Eidôlon n°91 (2011).

Notes

17. À ce sujet, voir le chapitre « Chronolytiques », in François Rouiller, Stups et Fiction. Drogue et toxicomanie dans la science-fiction, Encrage, 2002.

18. Jacques Goimard, « Temps, paradoxes et fantaisie », préface à Histoires de voyages dans le temps, Le Livre de Poche, 1975.

19. Christopher Palmer, Philip K. Dick. Exhilaration and Terror of the Postmodern, Liverpool University Press, 2003.

20. Patricia Warrick, Mind in Motion, The Fiction of Philip K. Dick, Southern Illinois University Press, 1987.

21. Kim Stanley Robinson, Les Romans de Philip K. Dick (1984), Les Moutons électriques, 2005.

22. On serait tenté de décoder dans ces séquence à rebours le désir de Dick de remonter le cours du temps vers une période plus heureuse de sa vie – des envies clairement exprimées par nombre de ses personnages, comme Barney Mayerson dans Le Dieu venu du Centaure ou Charles Freck dans Substance Mort.

23. En attendant l’année dernière, Le Livre de Poche, 1977.

24. Fredric Jameson, Archaeologies of the Future, Verso, 2005.