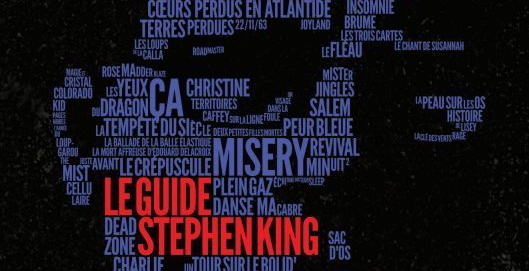

A l'occasion de la sortie du Guide Stephen King, écrit par Yannick Chazareng aux éditions Actusf, celui-ci a posé quelques questions à Mélanie Fazi lors d'un entretien à découvrir également dans cet ouvrage.

Actusf : Comment avez-vous découvert l’œuvre de Stephen King ?

Mélanie Fazi : Comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai commencé à le lire adolescente dans les années 1990. J’ai d’abord emprunté Brume à la bibliothèque, puis lu progressivement tous ses livres qui me tombaient sous la main. J’ai beaucoup de souvenirs de lectures de vacances, Ça notamment qui m’avait passionnée pendant tout un été. Je l’ai un peu laissé de côté au début de ma vie d’adulte, avant d’y revenir lorsqu’il a publié Sac d’os, le premier que j’ai lu en VO, qui m’a éblouie notamment par sa maîtrise de l’écriture dont je n’avais pas vraiment conscience auparavant. Je l’ai redécouvert alors sous un autre angle, en prenant conscience de sa finesse psychologique et de son talent pour l’observation des gens, de la société, d’une époque.

Actusf : King est l’un des auteurs qui ont le plus utilisé la figure de l’auteur, qui plus est l’écrivain, comme personnage, voire moteur de ses récits. Comment expliquez-vous cette prédominance, ou du moins cette présence accrue ?

Mélanie Fazi : De manière générale, King a tendance à puiser dans son expérience personnelle, qu’on devine souvent entre les lignes, ce qui contribue beaucoup à la force de son écriture. On ne peut que supposer qu’il écrit sur des sujets qui lui tiennent à cœur, et il semble partager avec ses personnages d’écrivains une caractéristique qui saute aux yeux quand on lit ses textes sur le sujet : il aime profondément, viscéralement l’écriture. Elle n’a jamais été seulement pour lui un moyen de gagner sa vie, mais un moyen de vivre, tout court, de lutter contre ses démons, de construire son identité et son rapport au monde. Même lorsqu’il écrit sur d’autres formes d’art (comme la peinture dans Duma Key), on sent ce rapport extrêmement fort à la création comme forme d’expression et moyen de survivre face à la violence du monde ou la part d’ombre qu’on porte en soi. Il me semble que la récurrence de ce thème en dit surtout beaucoup sur la place qu’occupe l’écriture dans sa propre vie.

Actusf : Parmi les avatars les plus marquants, on peut citer Jack Torrance (Shining), Bill Denbrough (ça), Mike Noonan (Sac d’os) ou encore Paul Sheldon (Misery)… Selon vous, lequel est le plus proche de King lui-même ?

Mélanie Fazi : Je pense que chacun d’entre eux représente une facette de lui : Paul Sheldon partage son rapport au processus créatif, Bill Denbrough sa frustration face à une certaine intelligentsia qui méprise la littérature de genre, le parcours de Jack Torrance peut faire écho à ses débuts, lorsqu’il vivait avec sa famille dans une grande précarité financière, mais aussi à ses problèmes d’alcoolisme… Il me semble toutefois que tous ces personnages ont entre eux beaucoup plus de points communs que de différences, au point qu’on pourrait presque dresser un portrait-robot de l’écrivain chez King : quelqu’un qui a un rapport viscéral à l’écriture comme je l’ai déjà dit, qui vit dans la peur panique que ce don lui soit repris, qui est parfois agacé de ne pas être pris au sérieux par les critiques (l’exception notable étant Scott Landon dans Histoire de Lisey), et qui écrit par passion beaucoup plus que par nécessité financière. Il est frappant de constater que ceux de ses personnages qui rencontrent le succès semblent relativement peu intéressés par la question de l’argent au-delà du confort matériel qu’il leur offre, comme la possibilité d’acheter une résidence secondaire dans Sac d’os. On ne peut que deviner Stephen King lui-même en creux à travers ces personnages.

Actusf : Si l’écriture permet à l’auteur d’exercer sa puissance, comme dans Misery, lorsque Paul Sheldon « tient » Annie Wilkes avec ses nouveaux chapitres, cette puissance peut aussi être une malédiction, lorsque les créations prennent vie, ou que l’on perd l’inspiration…

Mélanie Fazi : La perte de l’inspiration est un thème qui revient assez souvent pour qu’on y devine une angoisse très présente chez King. L’écriture est souvent chez lui ce qui permet à l’écrivain d’exercer une forme de pouvoir, d’apprivoiser un passé violent, de trouver sa place dans le monde, mais elle est aussi la force qui lui permet de se sortir de situations compliquées. Misery en est effectivement le meilleur exemple : Paul Sheldon sait qu’il aura la vie sauve tant qu’Annie Wilkes voudra connaître la suite de l’histoire, et les seuls moments où elle semble le respecter vraiment, sinon le craindre, sont ceux où elle lit son roman en cours d’écriture. Soudain, c’est lui qui reprend le dessus. Et le fait qu’il sauve sa peau en piégeant Annie à travers sa curiosité de lire la suite du roman a une résonance symbolique très forte. Mais l’écriture le sauve aussi en l’empêchant de sombrer quand l’épreuve devient trop monstrueuse, car lui-même veut connaître la fin de son histoire, et doit survivre tant qu’il n’a pas terminé de l’écrire.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la perte de l’écriture soit vécue comme une forme de tragédie. Chez King, un écrivain qui n’écrit plus n’a plus les moyens de lutter contre ses démons (Jack Torrance dans Shining) ou perd ce qui faisait le sens de son existence (Mike Noonan dans Sac d’os). Dans Misery, la pulsion créatrice est une force de vie : Paul Sheldon n’est pas réellement détruit par ce qui lui est arrivé tant qu’il est capable d’écrire. La fin de Misery est sans doute un des plus beaux passages de King sur ce sujet.

Actusf : L’importance de la figure d’écrivain dans son œuvre est telle qu’il décline la relation qu’il a avec son pseudonyme Richard Bachman de manière cauchemardesque dans La Part des ténèbres… Il apparaît en personne dans un de ses segments de La Tour Sombre, lorsque ses créations viennent à sa rencontre… D’où lui vient, selon vous, cette capacité à jouer avec lui-même dans son œuvre ? Est-il le seul à faire de même ?

Mélanie Fazi : Les jeux sur l’auteur comme personnage sont assez fréquents en littérature, et puiser dans son expérience personnelle est tout aussi fréquent chez les écrivains, qui ont tous leurs marottes et obsessions. King ne me semble pas se distinguer particulièrement à ce niveau. Ce qui me frappe plutôt, c’est l’incroyable justesse avec laquelle il décrit et donne à ressentir le processus d’écriture (Misery est stupéfiant de ce point de vue), mais aussi son sens de l’autodérision, qui transparaît autant dans ses préfaces, essais ou interviews que dans La Tour Sombre. La façon dont il s’y décrit comme un type ordinaire, vaguement alcoolique et dépassé par les événements, qui tombe dans les pommes en rencontrant ses personnages, est assez savoureuse. Mais tragique aussi dans la façon dont il provoque des catastrophes par son inaction, car il a une responsabilité énorme et les épaules pas forcément assez solides. Cette apparition marque peut-être parce qu’elle tranche avec le ton général de la série, mais La Tour Sombre est de toute manière une œuvre mutante qui semble régulièrement changer de direction en cours d’écriture.

En revanche, le choix du thème du double dans La Part des ténèbres me semble plus convenu, d’autant que j’avoue ne pas beaucoup aimer ce roman que je trouve assez mal écrit mais surtout très superficiel sur le thème du rapport à l’écriture, beaucoup moins intéressant que tous ses autres ouvrages sur ce sujet. L’idée de départ est riche mais le résultat ne me semble pas à la hauteur.

Actusf : L’un de ses derniers romans, Billy Summers, a pour héros un nouvel écrivain, mais pour une fois il n’est pas une victime… S’agit-il d’un virage dans son œuvre ?

Mélanie Fazi : Je ne peux pas parler de Billy Summers que je n’ai pas lu, mais je n’ai pas l’impression que ses personnages d’écrivains soient particulièrement des victimes, en tout cas pas plus que la moyenne des protagonistes de ses histoires. Et par ailleurs, comme nous le disions plus haut, l’écriture est souvent une forme de pouvoir dans ses livres. Le pouvoir de surmonter ses démons ou la violence du monde, mais aussi un authentique pouvoir de démiurge dans La Tour Sombre ou encore la nouvelle « Machine divine à traitement de texte » où l’écriture permet littéralement de modifier la réalité.

Actusf : Il a également écrit un essai mâtiné d’autobiographie sur cet être étrange qu’est l’écrivain, Écriture. Quel est votre sentiment sur cet ouvrage ?

Mélanie Fazi : Je suis souvent étonnée qu’on le présente comme un ouvrage de conseils utiles aux débutants car j’ai trouvé qu’il n’apprenait rien sur l’écriture qu’on n’ait déjà lu ailleurs, mais je l’ai peut-être simplement découvert trop tard dans mon parcours. Par ailleurs, je ne suis pas d’accord avec certains de ses conseils qu’il présente comme universels : « écrire tous les jours » ne convient pas à tout le monde, l’essentiel me paraissant plutôt être de trouver la méthode qui convient à chacun. En revanche, je le trouve passionnant et très émouvant en tant qu’autobiographie. King s’y livre avec sa sincérité et sa simplicité habituelles, sans artifice, sans chercher à faire passer l’écriture pour quelque chose de grandiose, mais en la montrant simplement comme une activité qui s’affine au quotidien comme toute forme d’artisanat. Par ailleurs, c’est une mine quand on veut étudier ses textes car il y révèle beaucoup de choses concernant leur genèse. C’est un livre que j’aime énormément. Simplement, pas comme manuel d’écriture.

Actusf : Vous êtes également traductrice. Aimeriez-vous travailler sur un de ses textes ?

Mélanie Fazi : J’ai déjà traduit une de ses nouvelles il y a longtemps, « Le chat de l’enfer » pour la revue Ténèbres, texte qui ne m’avait pas tellement marquée. Mais paradoxalement, je ne sais pas quoi répondre à cette question. D’un côté, ce serait passionnant de me frotter à cette écriture que j’admire tellement et que je connais si bien. D’un autre, je ne sais pas si je serais la traductrice idéale pour son style, dont la tonalité parfois familière lorgnant le langage oral peut être très difficile à rendre en français. Dans mon expérience, les textes qu’on prend le plus de plaisir à traduire, mais aussi ceux dont on trouve spontanément le style, ne sont pas toujours ceux qu’on attendrait. On peut échouer à traduire un auteur qu’on adore, et se sentir naturellement à l’aise en traduisant un autre dont on n’aurait pas ouvert spontanément les livres.

Actusf : En quoi vous a-t-il influencée, en tant qu’autrice ?

Mélanie Fazi : Je ne perçois pas forcément d’influence directe sur mes textes (sauf peut-être celle des « Enfants du maïs » dans mon roman Arlis des forains), mais je l’ai lu à un âge où mon imaginaire et mon rapport à l’écriture se développaient, et ils en ont forcément été imprégnés. Par ailleurs, je fais partie des auteurs arrivés après que l’arrivée de Stephen King avait modifié le paysage éditorial et la manière d’écrire du fantastique, notamment par son ancrage très précis dans le quotidien. Il m’est donc impossible de ne pas être influencée par lui au moins pour cette raison.

De façon plus directe, il m’a sans doute beaucoup appris sur la création de personnages, qui est l’une de ses plus grandes forces. Sa façon de mettre en scène des gens ordinaires, des « losers » comme les gamins de Ça auxquels on peut s’identifier tellement plus facilement qu’à des héros.

Actusf : Selon vous, quelle place tient Stephen King dans le paysage de la littérature fantastique ?

Mélanie Fazi : Une place prédominante par l’ampleur de son succès évidemment, mais aussi par l’empreinte qu’il a laissée sur le genre. Il me semble qu’il y a vraiment un avant et un après King dans la manière dont s’écrit le fantastique. Mais je suis frappée aussi par l’intensité du lien qu’énormément de lecteurs ont noué avec ses livres. Ce n’est pas juste un auteur dont les romans sont prenants sur le moment mais s’oublient ensuite : ils vous chamboulent, vous poursuivent, vous marquent parfois à vie. J’ai souvenir de conversations avec des gens de mon âge qui avaient lu Ça adolescents, où l’on parlait des personnages comme de vieux amis : pas de simples créations de papier, mais des compagnons de route. Après l’avoir considéré longtemps à tort comme un auteur de romans de gare, on commence enfin à le reconnaître comme un auteur majeur, dans le genre fantastique d’une part, mais aussi un grand auteur tout court, car ce n’est pas la seule facette de son œuvre (il suffit de lire un chef-d’œuvre comme Dolores Claiborne pour s’en convaincre).

Yannick Chazareng